科技创新

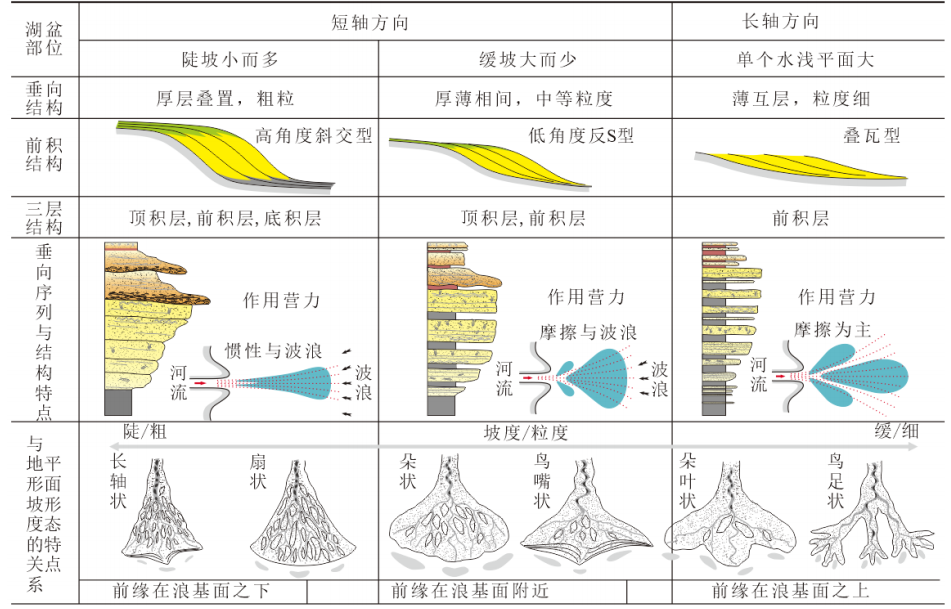

(1)提出了新的河流与三角洲多要素结构-成因分类体系,结合层序地层学理念揭示了陆相碎屑岩相变快、厚薄交互频繁的沉积成因与特征,明确了河流“辫–曲过渡”与三角洲“道–坝转换”与侧缘砂席交替的演变规律,形成了道坝转换-坡源控制理论,拓展了高分辨层序地层学与陆相沉积动力学。

三角洲结构-成因分类体系

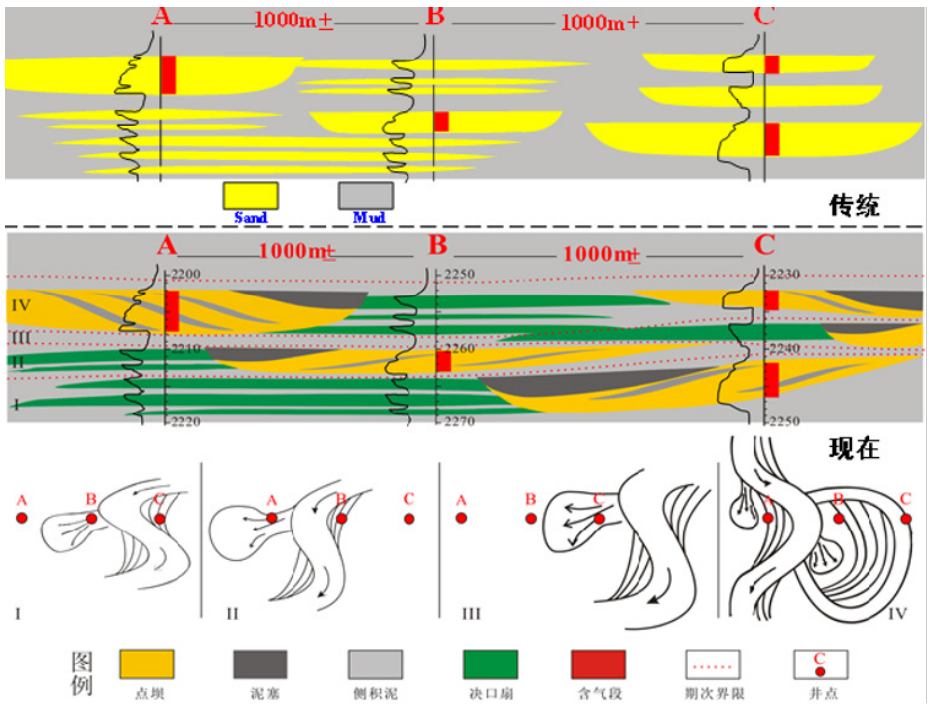

(2)创建了沉积微相导向的砂体对比方法与多要素结构-成因表征技术,实现小层对比的平剖联动演化过程,明确了河流–三角洲储层的构型机理与高含水油田的油水空间注采关系,解决了储层连通状况“通而不畅”的认识难题。

沉积微相导向小层对比方法

(3)提出了结构成因分层系数的概念与计算模型,突破了传统储层表征的技术瓶颈,使储层预测成功率提高到85%以上。

(4)建立了5个野外露头与现代沉积考察基地,开展各类学术讲座与专业培训百余次,团队为国家培养了大批优秀人才(260多名硕、博士研究生)。

(5)创建了多物源分区表征各向异性的套合编图方法,解决了传统储层评价中难以考虑多物源各向异性的难题,促进了我国海上多物源、多层系“优带差、厚带薄”立体式油田群的高效开发,使单井开发下限降低20%,显著降低了油田开发建设周期与成本。

(6)形成了五要素(沉积相、构造调节带、优质储层、储盖组合以及不整合面或坡折带)构造–地层岩性圈闭垂向叠合预测技术。与我国三大油公司科研生产部门密切合作,形成了问题与目标导向的多项科研成果。

团队经过10余年的“产、学、研、用”协同攻关,突破了陆相厚薄交互储层表征关键技术,攻克了制约厚薄交互储层沉积成因机理认识难、砂体构型表征精度低以及潜力评价与产能预测不准的三大技术瓶颈,实现了我国陆相厚薄交互储层的高效动用。

团队骨干成员合影

应用效果

30多年来,于兴河教授团队的核心理论与方法技术在我国7个盆地(松辽、鄂尔多斯、准噶尔、渤海湾、北部湾、珠江口、东海)和海外多个区块,近40个油田进行了推广与应用,大幅提高了应用油气田的高效滚动勘探开发效果,助推10多个油气勘探发现,使勘探成功率由30%提高至67%;解决了高含水油田开发过程中的注采矛盾,实例油田水驱波及系数提高16%,实现经济效益超过100亿元。学术上,主要完成人受邀对多家单位进行了相关技术的学术讲座与专业培训,累计达百余次;参加IAS、AAPG、IGC、EAGE、Geostatistics等国际学术会议多达20余人次。

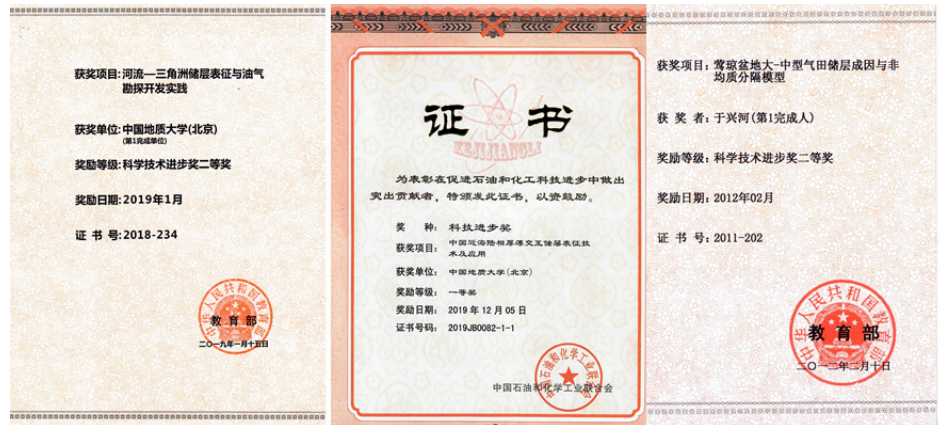

团队近年来的科技获奖

成果产出

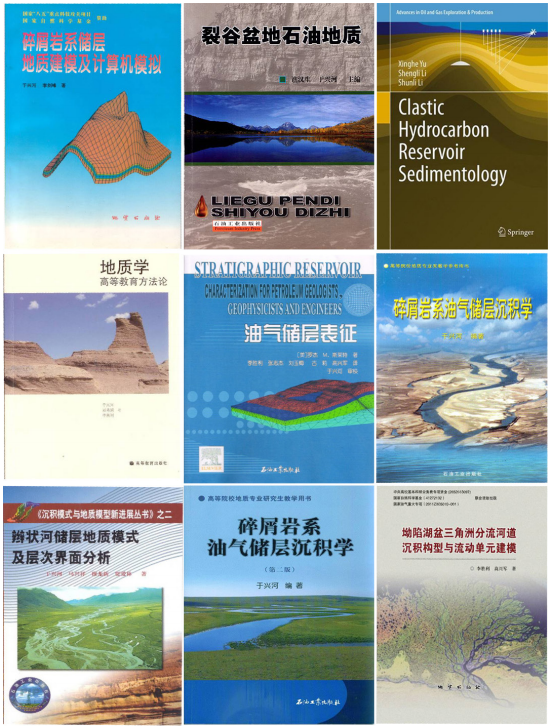

团队近年来先后获教育部与中国石油化学与工业联合会科学技术进步奖3项,并获国家发明专利3项、出版教材与专著15部(其中译著2部),其中《油气储层地质学》的教学荣获北京市精品课程,应《地学前缘》杂志特约专辑1期,发表国内外学术论文100余篇,其中1篇文章为《沉积学报》自创刊30年来下载与引用Top10。团队受邀对多家单位进行了相关技术的学术讲座与专业培训,累计达200余次;参加IAS、AAPG、IGC、EAGE、Geostatistics等国际学术会议多达20余人次。第八届国际石油地质统计学大会首次将中国学者(于兴河教授)推选为召集人,核心成果得到了知名专家与院士的高度评价,国际知名沉积学家RonJ.Steel教授与层序地层学家T.A.Cross教授也给予了高度认可。同时,于兴河教授团队积极推动中国石油工业与海洋石油科学的科普宣传,承担中国科协-科普中国《陆相生油》《海上油气勘探开发的巨型平台》科普视频的科学顾问与技术指导,为国内外广大民众、学者了解我国石油工业与海洋勘探开发特点,及其在国民经济中的重要地位及科技进步做出了突出贡献。

团队教材-专著

撰稿:周 丽

本文刊发于《中国高新科技》杂志2021年第1期

(转载请注明来源)