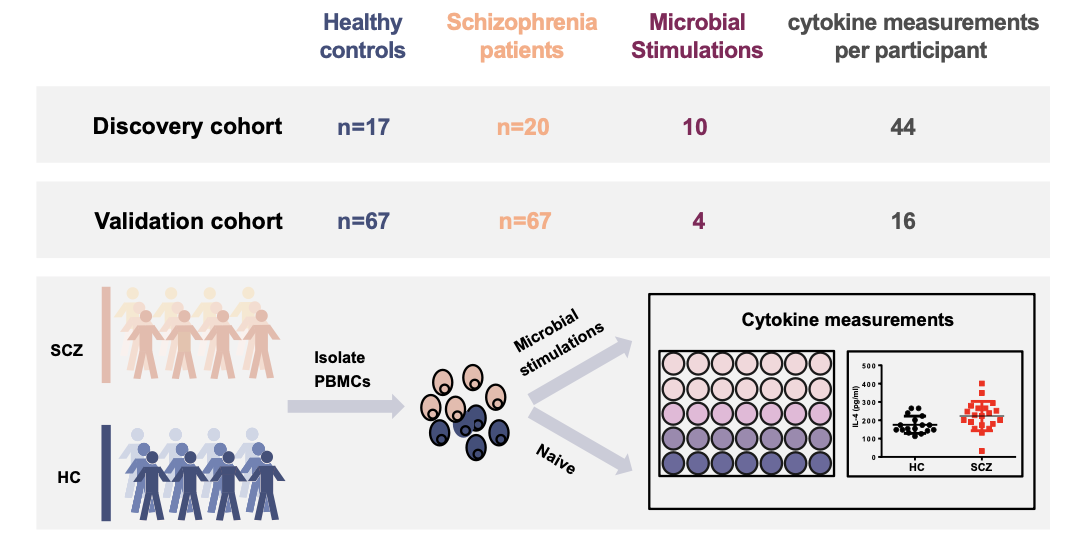

该研究发现,十种病原体或微生物配体刺激后,同一类型刺激剂诱导的细胞因子具有更明显的相关性。在健康对照中单核细胞来源和T细胞来源的细胞因子形成相对独立的两簇;而在精神分裂症患者中,这两簇间的区别明显降低,细胞因子之间的许多相关性减弱甚至消失。且这类患者的PBMCs在微生物产物胞壁酰二肽(MDP)刺激后产生的细胞因子水平显著低于健康对照,此外患者血清中MDP水平升高并且与疾病的病程正相关的结果,表明了随着疾病进展患者体内细菌易位增加,免疫反应减弱。研究提示MDP可能是精神分裂症患者免疫激活的上游介质之一,由MDP引起的低水平炎症可能导致肠道屏障通透性的改变以及微生物产物进入外周循环,并产生潜在交互作用。

该研究发现,十种病原体或微生物配体刺激后,同一类型刺激剂诱导的细胞因子具有更明显的相关性。在健康对照中单核细胞来源和T细胞来源的细胞因子形成相对独立的两簇;而在精神分裂症患者中,这两簇间的区别明显降低,细胞因子之间的许多相关性减弱甚至消失。且这类患者的PBMCs在微生物产物胞壁酰二肽(MDP)刺激后产生的细胞因子水平显著低于健康对照,此外患者血清中MDP水平升高并且与疾病的病程正相关的结果,表明了随着疾病进展患者体内细菌易位增加,免疫反应减弱。研究提示MDP可能是精神分裂症患者免疫激活的上游介质之一,由MDP引起的低水平炎症可能导致肠道屏障通透性的改变以及微生物产物进入外周循环,并产生潜在交互作用。

左二为马现仓教授,左三为朱峰教授,右一为高媛博士,右三为范雅娟博士

左二为马现仓教授,左三为朱峰教授,右一为高媛博士,右三为范雅娟博士科研人员同时对MDP刺激前、后精神分裂症患者和对照组PBMCs细胞进行了单细胞转录组测序,发现MDP刺激后精神分裂症患者的各免疫细胞亚群中,抗病毒和炎症程序普遍受到抑制,趋化因子/细胞因子-受体相互作用网络受损。描绘了精神分裂症患者免疫功能受损的分子和细胞基础,并提出先天免疫损伤、病原体清除减少、精神分裂症发展过程中增加的细菌代谢产物易位和先天免疫反应钝化之间的相互作用,系统比较了精神分裂症患者和健康对照外周血单个核细胞(PBMCs)对细菌、真菌和微生物配体等十种病原刺激剂的免疫响应,揭示了精神分裂症患者PBMCs对病原体刺激的异常细胞因子反应模式,为精神分裂症患者的全身免疫激活、神经炎症和大脑异常的病理机制提供了新的视角和理论依据。