在城市化进程背景下,市政公路工程的建设规模逐步扩大,沥青混凝土施工技术在其中取得广泛应用。现代市政公路建设领域,沥青混凝土面层为主要的结构形式,其沥青用量较少,可充分发挥出矿粉、细集料等材料的工程性能优势,兼顾施工质量、环保效益等多重要求。

1.工程概况

工业西路(公园路~东环二路)起点公园路桩号K1+181.909,终点东环二路桩号K4+740,总长4.558km。城市交通流量逐步加大,现状砼路面已难以满足车辆通行要求,车辆拥堵问题屡见不鲜。为顺应城市的发展需求,由原本的双向四~六车道扩展为全面的双向六车道形式,道路宽度36m,规划红线宽度40m。

2.沥青混凝土施工期间的主要问题

2.1通行问题

公路建设事业逐步发展,沥青路面技术应用水平持续提升,沥青路面成为较为主流的路面形式。但随使用时间的延长,沥青路面将相继出现各类质量问题,例如裂缝、剥落等,轻则影响行车舒适性,重则引发交通事故,严重威胁到车内人员的安全。各类质量问题的诱因错综复杂,但可以肯定施工作业不到位是较为典型的因素,由于缺乏科学的施工技术以及施工期间的质量控制力度不足,导致沥青路面的工程性能偏离设计要求,加上自然环境等因素的影响,交通的安全系数大幅下降,车辆通行状况欠佳。

2.2施工缝问题

摊铺为沥青路面施工全过程中的重点环节,摊铺工作量较大,各路段之间易涉及到接缝的处理问题,若缺乏合理的施工技术将直接对路面平整度造成影响。其中以横向接缝的处理最为明显,其采取冷接缝的形式,处理难度相对较大。若未采取科学的施工技术,施工缝质量将难以满足设计要求,从而直接对沥青路面的整体质量带来不良影响。

2.3压实问题

压实期间易发横推移现象,易影响路面的平整度。以4.0cm厚的下面层为例,正常工况下的沥青用量控制标准为4.8%~5.2%,随着用量的增加,当其达到5.1%以上时可见路面空隙率有所减小、沥青饱和度提高,混合料所具有的热稳定性大打折扣;若空隙率在3%左右则容易发生路面推移现象;若空隙率在3%以内此时路面推移现象更为明显。

3.沥青混凝土路面施工技术

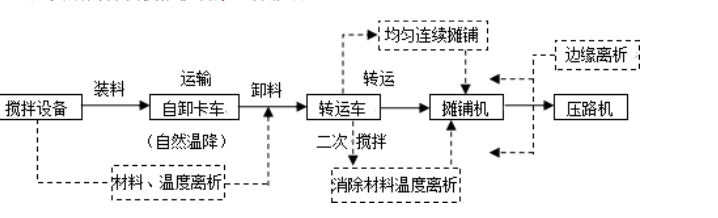

3.1施工流程图

具体施工流程如图1所示。

图1 沥青混凝土路面施工流程图

3.2拌制

(1)拌和。参与沥青混合料拌和的工作人员必须符合资质要求,落实持证上岗制度。各类原材料需充分混合、总体具有均匀性,操作人员密切关注混合料的颜色情况,避免花白现象且不可出现结块的问题。装车过程中应加强质量控制,避免沥青混合料离析。现阶段,机械搅拌是业内主流的方式,需提前将配比试验所得的工艺参数输入至电脑,通过电脑调控各项装置,从而提高沥青混凝土拌和的作业精度。间歇式拌和机为主要设备,其在拌和期间易产生粉尘与烟雾,威胁现场环境以及操作人员的健康,因此拌和机需配套除尘装置,同时根据实际生产情况自动调控搅拌温度。拌和期间严格控制各类材料的用量,以免因配比不当而对沥青混合料的质量造成不良影响。

(2)温度控制。沥青混合料对温度较为敏感,易由于温度的变化而出现质量问题。因此,在混合料出厂时需加强对温度的控制,可采取导热油加热的方式,依据标准合理控制温度以避免温度过高的情况,否则集料与沥青的粘结效果将大打折扣。

3.3运输

温度、运输途中路面的平整度均会对沥青混合料的质量带来影响,若缺乏合理的控制措施将发生离析等质量问题。通常,运输作业可通过大吨位自卸车完成,前期应全面勘察拌和场地与施工现场之间的运输条件,例如运输距离、道路平整度等,确定具有平稳性的运输线路,尽可能缩短运输距离及高效完成运输作业。

运输途中的温度、湿度等均是重要的考虑因素,为减小此类因素对混合料质量的影响,需在运料车顶部加盖篷布,从而营造良好的运输环境,减小内外部因素对沥青混合料质量的影响。混合料运抵现场后卸料过程中汽车需适当移动,目的在于保证卸料的均匀性,尽可能避免混合料离析。

运输车装料量应得到合理的控制,通常要略低于核定运输量,以免因运输途中车辆颠簸而导致混合料洒溅至外界。为保证施工现场不出现停机等料现象,至少安排5辆大吨位自卸车将混合料及时转运至现场;卸料时运料车与摊铺机应维持安全的距离,以免碰撞。

3.4摊铺

摊铺前预热熨平板,使该装置的温度提升至70℃以上。通过摊铺机整幅摊铺,对于局部路面存在加宽的需求宜采取梯队摊铺的方式。摊铺时预留15cm并暂不对该处碾压,可将该部分作为后续路段摊铺的基准面。摊铺层厚度以10cm为宜,接缝以热接缝的形式较为合适,做好跨缝碾压作业。摊铺期间应注重对结构层厚度的控制,以免出现局部厚度不均的情况。对于需要人工修整的情况,施工人员应注重站位问题,不可站在混合料上操作。此外,若摊铺后混合料暂时未得到碾压处理,此时任何施工人员均不可站立于该处。

3.5压实摊铺层

初压设备以钢轮光面压路机较为合适,可选形式较多,具体包含双轴双轮、双轴三轮等,视现场情况合理选择。钢轮压路机的碾轮表面不可携带杂物,否则将对压实质量造成不良影响。此外,应向碾轮工作面均匀涂抹油水混合液,其目的在于避免沥青混凝土粘轮的情况。首先应完成横纵向接缝的碾压作业,若无误则进入正常碾压环节,将路面边缘处碾压到位,最后逐步向中间推进。碾压过程中轮迹重叠量约250cm,不可随意减小轮迹重叠量,以免影响相邻区段的结合质量。对于新铺路面不可出现压路机于该处调头的情况,亦不可在短时间内急刹车或大幅度提速,压路机需经由碾压完成的路段进入待碾压区域。

沥青混合料压实施工的技术要点较多,具体应注重如下几点。

(1)以现场施工情况以及质量要求为导向,制定科学的压路机组合方案,确定合适的碾压遍数等相关工艺参数。

(2)初压环节应重点关注温度,以免因温度偏高或偏低而对初压质量带来不良影响,且不可出现沥青混合料开裂现象。

(3)完成初压后需及时组织复压作业,随后利用轻型钢筒式压路机终压。终压的基本目的在于消除沥青混凝土路面的轮迹,进一步提高路面的平整度,此时压路机需在路面来回碾压2遍或更多,成型后再冷却处理以提高路面的综合性能。若路面温度≤50℃需检查路面的质量情况,要求平整度、强度等均满足要求。

3.6养护

养护是沥青混凝土路面施工全过程中的收尾环节,同时也是重点环节。养护时需有效清理路面,创建高效、稳定的排水系统以免出现积水现象。养护期间加强现场交通管制,任何与养护作业无关的车辆均不可驶入现场,尤为关键的是不允许出现超重车辆提前驶入路面的情况,否则易形成裂缝。施工单位需加强对路面平整度的控制,养护结束后及时检查施工质量,若各项指标的实测值均满足要求即可开放交通,车辆可在该处通行。

4.结语

沥青混凝土路面施工技术在市政公路建设领域具有举足轻重的地位,合理应用该项施工技术极具必要性。工程实践中需密切关注现场情况,适时调整施工技术,提高各项工作的规范性,做好拌和、运输、摊铺、碾压、养护等各环节的质量控制工作,确保每道工序的施工质量都可满足要求,从而提高沥青混凝土路面的使用性能。

作者:解春林

本文刊发于《中国高新科技》杂志2020年第22期

(转载请注明来源)