大师档案:

黄旭华,1924 年 2 月出生于广东省汕尾市海丰县田墘镇,中国核潜艇之父,上海交通大学 1949届校友,中船重工集团公司 719 研究所研究员、名誉所长,中国第一代攻击型核潜艇和战略导弹核潜艇总设计师。开拓了中国核潜艇的研制领域,1994 年当选为中国工程院院士。曾任前中国船舶工业总公司 719 研究所副总工程师、副所长、所长兼代理党委书记以及核潜艇工程副总设计师、总设计师、研究员、高级工程师等职。2014 年 1 月,黄旭华当选中国中央电视台“2013 年度感动中国十大人物”。2017 年 10 月 25 日,获 2017 年度何梁何利基金科学与技术成就奖。同年 11 月 9 日,获得第六届全国道德模范敬业奉献类奖项。2019 年中华人民共和国成立 70 周年之际,被授予“共和国勋章”和“最美奋斗者”荣誉称号;2020 年 1 月 10 日,在国家科学技术奖励大会上,荣获 2019 年度“国家最高科学技术奖”。

结缘核潜艇

1926 年, 黄 旭 华出生在广东省汕尾市。汕尾市地处广东省东南沿海,是潮汕文化、闽南文化、广府文化、客家文化的交汇地,被称为“中国民间文化艺术之乡”。

黄旭华上小学时,正值日寇犯我中华,家乡饱受日本飞机的轰炸。

“想轰炸就轰炸,因为我们国家太弱了!我要学航空、学造船,我要科学救国!”这位少年立下了科技报国之志。在小学和中学期间,他成绩优异。高中毕业后,他以第一名的成绩考取了国立交通大学(今上海交通大学)造船系,同时收到中央大学航空系和上海交通大学造船系的录取通知。

生在海边、长在海边的黄旭华毫不犹豫的选择了造船这个专业,由此开始了他的科研生涯。

新中国成立后,一些核大国不断对我国施加核威慑。20 世纪 50年代后期,中央决定组织力量自主研制核潜艇。在考虑研制团队人选时,黄旭华有幸被选中。1957 年元旦,在参加研制任务前夕,黄旭华回到了久别的老家。63 岁的母亲反复叮嘱道:“工作稳定了,要常回家看看。”但此后 30 年时间,他与老家几乎没有联系,父母不知道他在干什么,父亲直到去世也未能再见他一面。

1958 年,他从上海到北京报到后,支部书记同他谈话,说了三点,一是“你被选中,说明党和国家信任你”;二是“这项工作保密性强,这个工作领域进去了就出不来,犯了错误也出不来,出来了就泄密了”;三是“一辈子出不了名,当无名英雄”。领导对他说,你能接受这种工作吗?黄旭华毫不犹豫回答:“能适应,而且是自然适应”。

在入党申请书里他写过这样一段话:“党需要我把血一次流光,我做到;党如果不是要求一次流光,而是一滴一滴慢慢流,一直流尽为止,我也坚决做到。”

1986 年底,两鬓斑白的黄旭华再次回到广东老家,见到 93 岁的老母亲。他眼含泪花说:“人们常说忠孝不能两全,我说对国家的忠,就是对父母最大的孝。”

很多人可能认为这不可思议。为了保守国家的保密,黄旭华像核潜艇一样,整整“潜入”水下 30年没有回家。离家研制核潜艇时,刚 30 出头,等到回家见到亲人时,他已是 60 多岁的白发老人了。

1987 年,上海一家杂志刊登了报告文学《赫赫而无名的人生》,讲述了黄旭华这位中国核潜艇总设计师的人生经历。他把杂志寄给了远方的母亲。看到文章的内容,他母亲与 9 个兄弟姐妹等亲友了解了他的工作性质。母亲含着泪一遍遍地读,还把兄弟姐妹叫到跟前说,“三哥的事,你们要理解他,要谅解他”。

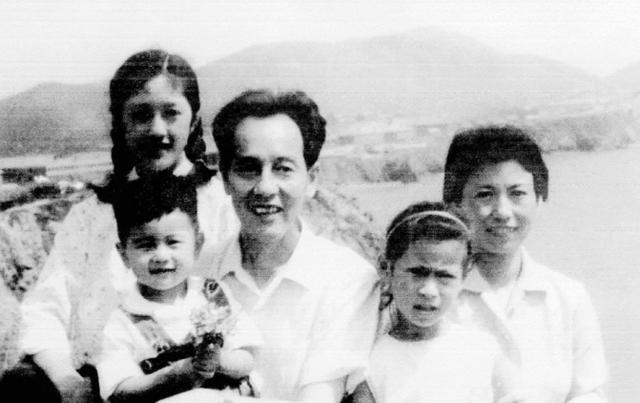

与对家人隐姓埋名相比,黄旭华的爱人李世英承担了更大压力。忙时,黄旭华一年中有 10 个月不在家。结婚 8 年后结束两地分居,李世英才知道丈夫是做什么的。黄旭华感慨地说:“从一开始参与研制核潜艇,我就知道这将是一辈子的事业。”

专心铸重器

1965 年,核潜艇总体研究设计所在辽宁省葫芦岛成立,核潜艇研制工作全面启动,黄旭华与研究团队开始了“核潜艇”从理论研究到实际建造的研制工作。

岛上的生活是艰难困苦的,但没有动摇大家的意志和干劲。所有人心里都揣着尽快研制出中国核潜艇的崇高使命。为了国家的安全,当一辈子的“无名英雄”,黄旭华认为很值得。

核潜艇是集海底核电站、海底导弹发射场和海底城市于一体的尖端工程。在开始探索核潜艇艇体线型方案时,黄旭华碰到的第一个难题就是艇型。他们发现,美国为建造同类型核潜艇,先是建了一艘常规动力水滴型潜艇,后把核动力装到水滴型潜艇上。经认真研究,最终选择了最先进、也是难度最大的水滴线型艇体。

黄旭华回忆道:“那时候严格地说,是不具备研制核潜艇的条件的。我们没有人见过核潜艇,大部分人没出过国,都是‘土包子’。我们只搞过几年苏式仿制潜艇,核潜艇和潜艇有着根本区别,核潜艇什么模样,大家都没见过,对内部结构更是一无所知。”

的确,当时缺乏核潜艇的相关知识和参考资料,科研水平有限,硬件条件不行,黄旭华与同事感到十分棘手。他们通过大量的水池拖曳和风洞试验,获得了丰富的试验数据,为论证艇体方案的可行性奠定了坚实基础。核潜艇涉及的技术复杂,配套系统和设备成千上万。

为了在艇内合理布置数以万计的设备、仪表、附件,黄旭华不断调整、修改、完善,让艇内 100 多公里长的电缆、管道各就其位,为缩短建造工期打下坚实基础。当时没有最好的设备,就用最“土”的办法来解决最尖端的技术问题,是黄旭华和他的团队克难攻坚的法宝。

计算数据,当时还没有手摇计算机,初期只能依靠算盘和计算尺。每一组数字由两组人计算,答案相同才能通过。常常为了一个数据会日夜不停地计算。经历了几百个日日夜夜,算出了首艘核潜艇几万个数据;为了控制核潜艇的总重和稳性,他们还采取用秤称重的方法,要求所有上艇设备都要过秤,安装中的边角余料也要一一过秤。几年下来,核潜艇下水后的数值和设计值几乎吻合……

凭着认真细致的工作态度、智慧灵感以及顽强拼搏的奉献精神,黄旭华和同事们突破了核潜艇中最为关键的核动力装置、水滴线型艇体、艇体结构、发射装置等技术。1970 年 12 月 26 日,当凝结众多研制人员智慧和心血的我国第一艘核潜艇顺利下水时,黄旭华热泪盈眶。各项性能均超过美国 1954 年的第一艘核潜艇,在世界核潜艇发展史上罕见。核潜艇研制从上马研制到下水经历五年时间,经过 4 年多的下水考验后正式编入海军进入战斗序列,使我国成为继美、苏、英、法之后世界上第 5 个拥有核潜艇的国家,辽阔海疆从此有了“水下移动长城”这个坚强卫士。

谈及这段日子,黄旭华深有感触地说:“核潜艇跟我原来的志愿‘科学救国’——不是造飞机就是造军舰抵御外国的侵略,完全结合在一起,给我这么好的机会,我当然很热爱。我国 1964 年原子弹爆炸成功时发表过声明,我们发展核武器完全是为了自卫,绝不首先使用核武器,如果人家向我核进攻,我坚决给予报复。那人家向我进攻,我要报复,第一要保存自己,第二要有力量和威力给他报复,靠什么?靠核潜艇。要反对原子弹必须自己要有原子弹。有了原子弹我们国家必须要有核潜艇,我要求自己鞠躬尽瘁也要和大家一道干成这件事。”

奉献不言悔

核潜艇战斗力的关键在于极限深潜。深潜试验追求的是极限下潜,潜艇将下潜到设计的极限深度,试验的风险性非常高。资料显示,美国的“长尾鲨”号核潜艇曾在深潜试验中沉没,这场灾难性的悲剧被写进了历史。1988 年初,黄旭华等人即将开展期待已久的深潜试验。为确保这次深潜不出意外,各有关单位做好了充足准备。然而,准备工作越充分、越周全,参试人员的精神压力也越大。

试验前,核潜艇总体建造厂为参试同志拍了“生死照”,以防万一失败后做个“最后的留念”。参试的年轻艇员满腔热血,有的甚至写好了遗书。

看到这个情况,年过花甲的黄旭华立即作出一个惊人的决定:亲自参与深潜!可以说是当时世界上核潜艇总设计师亲自下水做深潜试验的第一人。

黄旭华决定加入深潜队伍,他夫人李世英心存担忧,夫妻俩在一起工作几十年,深知深潜的重要和风险。但国家的利益重于泰山,决定支持他去。她对黄旭华说,“你是总师,当然要下去,否则将来怎么带这支队伍?你下去,没事的,我在家里等你!”

单位的同事为他担心并试图劝说他不要去。但黄旭华执意要去,他心中有数。在他看来,核潜艇里里外外全部是中国制造,没有一件设备、材料、管道是进口的,应该有把握。特别在设计上留有相当的余量,建造过程中经过严密的检查,自己亲自做了复查,有充分的信心。同时他认为,开展极限深潜试验,并没有绝对的安全保证。还有哪些超出自己认知方面的东西没有考虑到,这都是潜在的危险。如果自己跟着深潜,一是可以稳定大家情绪;二是在深潜的过程中如果出现了不正常的现象,可以协助马上采取措施,防止失误的扩大。

他说:“人都爱惜自己的生命,我也是一样。严格来讲,这也叫做‘贪生怕死’,贪生——爱惜我的生命;怕死——是怕没有价值的死。我下去一定要把实验数据完完整整拿回来,而不是硬充好汉,让大家去承担失去生命的风险。”

深潜试验开始了。核潜艇载着黄旭华和 100 多名参试人员,一 米 一 米 地 下 潜。50m、100m、200m……核潜艇不断向极限深度下潜。海水挤压着艇体,舱内不时发出“咔嗒、咔嗒”的巨大声响,每一秒都惊心动魄。黄旭华镇定自若,全程沉着冷静、全神贯注地记录和测量着各种数据,根据数据的要求指挥继续下潜。

在极限深度,一块扑克牌大小的钢板承受的压力是一吨多,100多米的艇体,任何一块钢板不合格、一条焊缝有问题、一个阀门封闭不足,都可能导致艇毁人亡。

当潜艇到达极限深度,核潜艇的耐压性和系统安全可靠,全艇设备运转正常。成功了!当核潜艇浮出水面时,现场的人群沸腾了。黄旭华抑制不住内心的欣喜和激动,即兴赋诗一首:“花甲痴翁,志探龙宫。惊涛骇浪,乐在其中!”

黄旭华的学生,1985 年参加工作的中国船舶首席技术专家张锦岚对这次深潜印象深刻。“深潜试验是有风险,但有风险不是冒险,是有信心,要拿数据,是紧张不是害怕。”张锦岚说,这次深潜作了周全的准备和预案,漏水了怎么办,故障了怎么办,变形了怎么办,总计准备了 28 套 500 多条应急处置的预案。

不管是谈到潜艇的研制还是荣誉,黄旭华说:“感觉自己蛮幸运、蛮激动的,但是也感觉压力很大。工作是集体的产物,我仅是一个代表,我时刻记住感谢党、感谢政府,也感谢跟我一道协作的广大战友,是他们共同努力的结果。”

实践育英才

从中国核潜艇的研制开始,经历了 60 多年,在迈向成功的路上,始终都闪现着黄旭华的身影,科研几乎是他的人生全部。

他工作很忙,研究细致而严谨,但生活却很随性。爱人李世英说:“他生活简单随性,出去理发都嫌麻烦。后来,我买了理发工具学会理发,给他剪了几十年。”

几十年来,黄旭华言传身教,培养和选拔出了一批又一批技术人才。问及培养科研人才有什么秘诀?黄旭华说,工程实践中培养人最重要。他率领团队通过一系列重点型号的研制,在实践中让青年科技人才锻炼成长,成为挑得起重担的栋梁。

他常用“三面镜子”来勉励年轻人:一是放大镜——跟踪追寻有效线索;二是显微镜——看清内容和实质性;三是照妖镜——去伪存真,为我所用。

刘潜是“70 后”新一代核潜艇人,中国船舶所属总体研究设计所的副所长,他毕业后一直奋斗在核潜艇研制一线。他说:“他们这代人一是照着黄旭华的方法做,消化吸收那代人的工作体系和方法,另外就是接着黄旭华的工作继续创新发展。今天,我们之所以能够取得新的突破,那是因为站在了黄院士那一代人的肩膀上。”

培养人才、夯实人才是关键,同时鼓励人才、放手让年轻人去干更为重要!他说:“年轻人需要支持、需要鼓励。”黄旭华任总师、所领导时如此,退出一线后也是如此。如今,黄旭华虽年事已高,但会利用做报告、接受采访的机会,给大家讲讲研究中的感人故事,用自己的言行影响年轻人。

黄旭华对自己的定位是当好青年科研人员的“拉拉队长”,给他们撑腰,给他们敲锣打鼓。黄旭华说:“我更愿意当‘场外指导’,不当教练,放手让他们去干,大胆去干。”直到今天,这位中船重工第 719 研究所名誉所长,90 多岁的黄旭华仍然会准时出现在办公室,为年轻一代答疑解惑、助威鼓劲……

社会不断向前发展,科学研究永无止境。黄旭华寄语青年一代,高精尖是买不来、求不来的,只能立足国内、自力更生。他希望年轻人勤于奋斗,勇于创新,敢于担当,百尺竿头,更进一步。

谈到中国 70年来的科技进步,他认为,新中国成立 70 年来真是天翻地覆,变化太大了。仅从造船行业来看,解放之前造船厂的任务主要是拆船。现在不一样了,现在是核潜艇造出来,航空母舰也造出来。从造船的角度来看变化是天翻地覆的,整个国家更是从站起来、富起来到强起来,这个飞跃是非常感动人的。

黄旭华是国防科技战线上无数无名英雄的缩影,隐姓埋名、悄然奉献,一生“许国”,成就辉煌。他与无数核潜艇研制者用自己的人生经历,完美诠释了“自力更生、艰苦奋斗、大力协同、无私奉献”的核潜艇精神,为捍卫国家安全和推动国防事业的发展,为中华民族的伟大复兴做出了不可磨灭的贡献。

本文刊发于《中国高新科技》杂志2020年第3期

(转载请注明来源)