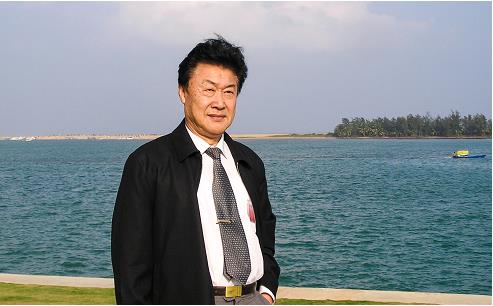

大师档案:

王永志,中国工程院院士,国际宇航科学院院士,俄罗斯宇航科学院外籍院士,著名航天专家。在国防和航天领域奋斗54年,先后参加或参与领导了6个地地导弹型号、2个火箭型号研制,1992年任中国载人航天工程首任总设计师,完成了“研制战略导弹、研发运载火箭、送中国人上太空”三件大事,为我国导弹火箭事业特别是载人航天工程的跨越式发展作出重大贡献。获2003年度国家最高科学技术奖,2005年被中央军委授予“载人航天功勋科学家”荣誉称号,2010年获小行星命名。

2020年5月5月日下午18时06分,海南文昌发射场用被称为“胖五”的长征5号B运载火箭成功将新一代载人飞船试验船送入了太空,标志着中国空间站阶段任务的首次成功发射。这使我们想起了17年前王永志担任中国载人航天工程首任总设计师时,在党中央的英明决策下,带领广大航天人在技术上攻坚克难,顽强拼搏,实现中国千年飞天梦想那些激动人心的场景。

神舟问世

1992年9月,党中央决定实施载人航天工程,王永志被任命为总设计师。载人航天工程是中华民族有史以来的开创性工作,按专业和功能分为工程总体和航天员、飞船应用、载人飞船、运载火箭、发射场、测控通信和着陆场七大系统,工程复杂、难度大、挑战性强,王永志深感自己肩上的担子和责任重大。

花甲之年的他带领航天人开始了艰辛的创新之路。在王永志主持和工程总体组织下,确定了具有自主故障诊断和逃逸控制能力的“长二F”火箭、三舱飞船、陆海基S波段统一测控通信网等系统方案和多学科多用途的空间科学应用项目,及时决策了轨道舱留轨应用、不上大动物试验、海上分区定点救生等中国特色的重大措施,一系列自主创新成果为中国的载人航天铺就了前进的道路。

1994年,中国载人航天工程办公室征集飞船名字,飞船系统提出的“神舟”之名脱颖而出。王永志认为用“神舟”好,“神舟”是中华“神州”的谐音,寓意神奇的天河之舟,同时又有神气、神采飞扬之意,预示着飞船成功研制和圆满飞行。经过两总联席会讨论并上报中央专委,“神舟”飞船的名称确定下来,且按发射顺序编号,即“神舟一号”“神舟二号”……

经过7年的艰辛攻关和细心准备,神舟飞船开始了迈向太空的伟大征程。

1999年11月20日,神舟一号无人飞船升入太空并绕地球14圈后准确地返回着陆场。这是一艘电性船,它的飞行成功表明了工程总体方案的正确性。飞船的“神舟”之名,自此传遍华夏。

2001年1月10日,神舟二号飞船成功发射。这是一艘技术正样飞船,首次在绕地球飞行第5圈时成功实施变轨,首次进行了轨道舱的留轨试验。

按照载人航天工程的要求,必须连续获得两次无人飞行试验的圆满成功才能载人飞行。2002年3月25日、2003年12月30日,神舟三号、神舟四号相继飞行成功,标志着我国可以正式开始载人飞行了。王永志与航天人一道,满怀信心地迎接中国首次载人飞行这一时刻的到来。

英雄出征

金秋10月是酒泉卫星发射中心最美的日子,大漠长空,景色迷人。高大的厂房里,长征二号F火箭和神舟五号飞船已吊装组合完毕。现代科学技术的杰作,与这里的丝绸古道、沙漠胡杨、弱水河融合在蓝天下,显得瑰丽雄奇。

2003年10月上旬,王永志与研制人员来到东风航天城。这片沉寂了千万年的土地,在无数航天人的心血滋润下,活力与创新的灵光四射:我国第一枚近程弹道导弹、第一颗人造地球卫星等一个个举世瞩目的成就都是在这里完成的,而不久之后这里又将真正成为中国人登天的“灵山”。

2003年10月10日,新华社向全世界发布了中国将于10月15日—17日进行首次载人航天飞行的消息,一些相关数据也随之公布于世。

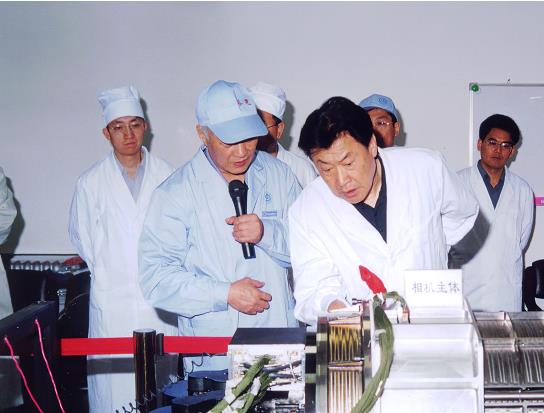

2003年10月12日上午,飞船火箭组合体乘着活动发射平台从厂房里沿着20m宽、1500m长的铁路垂直驶入发射塔架,各系统的全部工作已经顺利准备就绪。

14日下午,酒泉卫星发射中心,中国载人航天工程总指挥、总设计师及其他负责人在首次载人航天飞行任务发射责任书上签字。签字不仅是一诺千金的承诺,更是对航天员生命的庄重承诺,对首次载人飞行成功的承诺!王永志想起曾在俄罗斯的拜科努尔发射场目睹“联盟”号飞船发射前总设计师当着3位航天员的面在发射任务书上郑重签名的情景,心里喃喃地说:“没有把握我不会送你们上天的。”签字后,王永志参加了决定首飞航天员最终人选的会议。下午5时左右,会议决定由杨利伟执行首飞任务。

10月15日凌晨1点,测试发射指挥大厅里灯火辉煌,工作人员在岗位上忙碌着,进入8小时准备程序。位于东风航天城东南角的“圆梦园”小区会见厅内,灯火璀璨,玻璃墙上方“中国首次载人航天飞行任务航天员出征仪式”19个大字在灯光的映射下熠熠生辉。

3时,参加出征仪式的首飞梯队3位航天员离开问天阁二楼小公寓,离开前分别在各自的卧室门上签下了自己的名字。

3时40分,身着航天服的杨利伟在翟志刚和聂海胜陪同下,走进玻璃厅。时任中共中央总书记胡锦涛来到玻璃厅前,为我国首位航天员壮行!胡锦涛对杨利伟说,我和全国人民深深祝福,等着你凯旋归来。

5时30分,圆梦园的场坪在灯光照射下亮如白昼。中国载人航天工程总指挥李继耐、副总指挥和王永志等神色轻松地并排站立,杨利伟走到李继耐面前,洪亮有力地报告:“总指挥同志:我奉命执行首次载人航天飞行任务,准备完毕,待命出征,请指示。中国航天员大队航天员杨利伟”,眉宇间透着自信和从容。

领导们向杨利伟致以军礼。“出发!”总指挥下达了出征的命令。

王永志等一直护送杨利伟到达发射塔架下,目送他进入电梯,挥手告别。6时15分,杨利伟进入飞船返回舱就座。

飞天梦圆

当曙光初露,大漠刚从地球的怀抱里醒来时,神舟五号发射进入了倒计时,紧张和兴奋同时荡漾在在场的每个人脸上。此时,王永志与工程和系统两总、专家们全神贯注地注视着大屏幕。

8时30分钟,30分钟口令下达。此时的发射场,万里无云,秋风和煦,极目千里,万籁俱寂。

10分钟准备,5分钟准备,1分钟准备……

“10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、点火,起飞!”

上午9时整,发射平台下喷涌出彤彤火焰,火箭托举起神舟五号飞船徐徐上升,中华民族飞天梦想变为现实的太空之旅开始了!

火箭腾起的隆隆声响,是响彻苍穹的生命交响曲,是雄浑宏丽的创世乐章!千年的期盼与向往,十多万人的智慧和心血,汇聚在远航的神舟上,为航天英雄祝福。

看到大厅内尽情的欢呼和情不自禁的拥抱,王永志思绪久久不能平静……。他尽力抑制住内心的激动,作为总设计师,他心里清楚,中国人遨游太空的征程刚刚开始。

他全神贯注地注视着大屏幕。9时03分20秒,火箭飞出大气层,整流罩像花瓣样分离,杨利伟:“神舟五号报告,整流罩分离”。9时09分47秒,船箭分离,飞船进入预定轨道,中国人的身影第一次镶进太空,大厅内响起了如潮水般的掌声,王永志脸上露出了灿烂的笑容。

九天含祥瑞,四海同庆贺!

16日清晨的北京航天指挥控制中心,紧张、忙碌、有序。“神舟五号”飞船将按预定计划返航。此时的王永志与两总和部分专家乘坐专机已返回这里,指挥和监测飞船的运行情况。

6时05分,我国第一艘载人飞船披着霞光,在环绕地球21圈、运行60余万公里后返回生它养它的大地怀抱。

6时23分,我国第一艘载人航天飞船“神舟”五号成功返回地面。

“我国首次载人航天飞行圆满成功了!”在热烈的掌声中,时任中共中央政治局常委、国务院总理温家宝宣读了党中央、国务院、中央军委的贺电,600多字的贺电,被热烈的掌声频频打断。

王永志心里的一块石头落地了,眼里噙满了激动的泪水说:“我们不辱使命,完成了任务。”

花开花落数十载,众志成城终圆梦。在从事航天科研50多年中,王永志先后参与主持的8种导弹火箭型号首次发射均获成功,在工程设计、研制、神舟一号至六号飞行任务中做了大量开创性工作,起到了决定性作用,与航天人一起把中华民族的飞天梦想变成了现实,使中国成为世界上第三个实现载人航天飞行的国家,一步跨越了我国与国外40年的发展差距,走出了具有中国特色的载人航天发展道路。

请记住:2003年10月16日,中华民族飞天梦圆!

请记住:在完成飞天梦想的背后,是党中央的英明决策和坚定支持,是以王永志为代表的广大航天人的拼搏奉献!

注:2020年5月5日下午18时06分,海南文昌发射场用被称为“胖五”的长征五号B运载火箭成功将新一代载人飞船试验船送入了太空。这次发射是中国最强火箭与新一代载人飞船的组合,是空间站阶段任务的首次成功发射。中国载人空间站工程是在中国载人航天工程成功实现之后的我国又一重大航天工程。该工程2010年正式启动,目前执行的“第三步”任务目标是在低地球轨道建立一个常驻宇航员的大型空间站,这次发射正是空间站计划最重要的一环。

执行这次发射任务的是“长征五号火箭”,是中国目前推力最大的运载火箭,可实现近地轨道25吨级、地球同步转移轨道14吨级的运力,在全世界现役火箭中可以排到前三。该型火箭是中国未来执行重点型号航天任务的主力,除了空间站建设的发射任务之外,“胖五”还将执行嫦娥五号探月工程和火星探测工程发射任务。

王永志院士曾担任中国载人航天工程首任总设计师,中国载人航天工程高级顾问,中国载人空间站工程实施方案编制专家组组长。

(节选并修改自中国工程院院士传记《王永志传》第十章“飞天梦圆”。)

本文刊发于《中国高新科技》杂志2020年第9期

(转载请注明来源)