“世界人居奖”“国家最高科学技术奖”“国际建筑师协会屈米奖”“亚洲建筑师协会金奖”“陈嘉庚科学奖”“何梁何利奖”……如果你了解这些奖项,那想必知晓同时荣获这些奖项意味着什么。

即使你不了解甚至根本没听说过这些奖项,但你也许去过或者听说过国家图书馆、菊儿胡同、曲阜孔子研究院、中央美院新校区……感受过吴良镛设计的建筑。

如果你还是不知道他和他创造的这一切,那也没关系——自然而然甚至不曾察觉但又舒适无阻地游走其中,本来就是他设计理念中的一环。

1922年出生在江苏省南京市的吴良镛,今年已是98岁的高龄。作为我国著名的建筑学家、城乡规划学家和教育家,以及人居环境科学的创建者,尽管年近期颐,他还是会尽己所能地和年轻人交流,为一些重大项目贡献自己的想法。

他钦佩海德格尔的理想,立志使人们“诗意地栖居在大地之上”,并为之奋斗了大半个世纪。有人问他如果毕生无法实现怎么办,他回答说:“那也要努力坚持下去。”

在学生眼中吴先生总是心怀大局。强烈的责任感和使命感或许正是推动吴良镛年过九旬依然笔耕不辍的原因之一。他至今仍在追寻一个问题的答案——“我们将把一个什么样的世界交给我们的子孙后代?”这也是1999年国际建筑家协会第20届建筑大会上,作为大会科学委员会主席和国际建协《北京宪章》起草人的吴良镛向中外建筑师发出的提问。而从他曾经创造的人居环境中,或许可以找到吴良镛所给出的答案。

理想的家:菊儿胡同

“天棚鱼缸石榴树,先生肥狗胖丫头。”这六个词十分精简且形象地描绘出了北京胡同里四合院的景象。顶天立地的独层生活现在想来令人怀念,但现实中残破杂乱、配套设施极其落后的大杂院,离清新的文艺气息却隔了十万八千里,事实上,“住楼房”是当年住在四合院里的很多老北京们的共同心愿。

北京城里游人如织的南锣鼓巷中段往东一拐,便是菊儿胡同。再往里走一点,北侧的17号~49号几处院落,便是吴良镛在20世纪末旧城改造工程中设计的新四合院——菊儿小区。一栋接一栋的二三层小楼,青瓦白墙、错落有致,颇有几分徽派建筑的神韵,让人仿佛置身江南;但层层叠叠的院落又活脱脱地就是老四合院的感觉。恰当的描述就是——“长高了的四合院”。

建筑面积不过2700多㎡、设计费仅仅1万元的菊儿小区,却由当时已经执中国建筑规划行业牛耳的吴良镛亲自操刀,被人戏称为“杀鸡用牛刀”。20世纪80年代,是北京危旧房改造开始实质性展开的阶段。1986年,北京划定了21片危旧房改造区,东城区有3片,其中就包括了菊儿胡同。同时也是古都风貌保护意识开始觉醒的时期,很多针对这些危改区进行的设计方案,都因为与旧城风貌冲突,屡屡被规划部门否定。多数设计单位本就视其为“鸡肋”——项目不大,费用不高,工作难度却不少。

在菊儿胡同改造工作几乎停滞的时候,被北京市房改办找到的吴良镛却表示了极大的热忱。事实上,菊儿胡同正是当年吴良镛苦苦寻觅的试验田。30多年来一直在准备的理论,终于找到了一块完美的试验田:典型的“危、积、漏”地区,居住质量亟待改进;位于锣鼓巷平房保护区北侧,可试行低层高密度的“新四合院”住宅方案;居民改善居住条件和生活环境的愿望迫切,能积极配合危改项目实施。

在全球建筑界被誉为“无与伦比的杰作”的北京旧城,不仅是中国古代都城建设的最后结晶,也是数代人生存生活的地方。如何创造出既满足现代人对舒适生活的需要,又不失北京韵味的民居,是吴良镛早在20世纪中期就开始考虑的问题。他曾对保存完好的崇文门外花市地区胡同与四合院进行了详细调查,后在1978年参与北京市总体规划及展开北京市旧城整治研究时,已经基本形成了居住区整治的“有机更新”和“新四合院”住宅设计方案的思路。

住宅小区的“有机更新”,在吴良镛看来就如同在一件心爱却破掉了的衣服上绣一朵别致的小花,即使慢慢变成了一件百衲衣,依然能够遮风御寒且不失美丽。

吴良镛亲自带领的由几十位师生参与其中的团队,堪称“豪华”阵容。但即使这样,新四合院的规划设计方案前后仍审查了六七次之多,施工图阶段光是图纸就出了95张。就菊儿胡同一期的设计体量来说,很多建筑师都表示95张图纸“不可想象”,这背后反反复复的修改更不计其数。

原菊儿胡同41号院中有两棵老榆树,其中一棵树龄在百年以上,为了保留着两棵树,吴良镛可谓用尽心思。整体性极强的新四合院方案,为了避开这两棵树,几乎要重走一遍流程。这样的坚持换来了今天菊儿小区的一片郁葱——不过20多年历史的菊儿小区,因为两棵老榆树的荫蔽,使皇城根儿下的历史感扑面而来。更让人庆幸的是,有着集中供暖、独立卫生间和上下水系统的低价小户型单元房,并没有阻隔搬迁之前大杂院的邻里关系。

1992年,联合国人居奖授予菊儿胡同改造项目,其颁奖词中写道:“吴教授和他的同事们在菊儿胡同工程中所创造的是一个人文尺度的答案。尽管它的人口密度与高层住宅相似,但它却创造了一个永恒的人与人交往的社区。最重要的是,菊儿胡同捕捉住了中国四合院的传统,即北京的合院形式……”

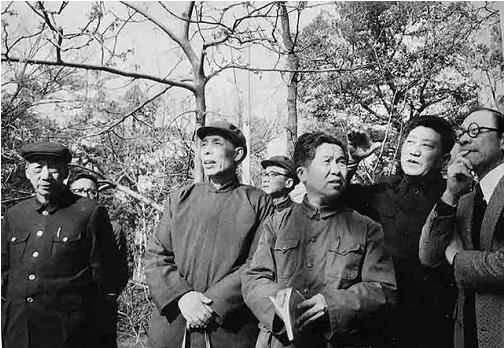

“凡是到过北京的人,都曾亲身品读过吴良镛。”这是建筑界中广为流传的一句话,虽然出生在南京,但吴良镛与北京城之间的渊源却非常深厚。清华建筑系的创建、北京城市规划、旧城改造、人民英雄纪念碑的设计、北京图书馆以及后来国家图书馆的设计等,他都曾参与其中。

在中央大学图书馆的暗室里,吴良镛偶然看到了一批越过“驼峰航线”运来的国外建筑杂志缩微胶卷,原本愤恨于战争年代无可为的他瞬间明白,自己要从现在开始做好准备,为战后城市重建做好准备。不难理解,在美国事业如日中天之时为什么他接到梁思成一封“百废待兴”的信就迅速放下一切归国投身建设。

吴良镛就读大学期间,梁思成阅读了当时他在校刊上发表的一篇题为《释“阙”》的文章,非常欣赏吴良镛的才华,让他在身边协助工作,同时教授他西方建筑理论知识。英雄相惜,梁思成的才华,也让吴良镛钦佩不已。某次帮梁思成画佛光寺的插图,画到檐下斗拱,梁思成对于吴良镛随便勾画的几笔不甚满意,笑言“把你考着了”,之后亲自提笔改图,略加改画立见精神、形象准确,这让吴良镛日后养成了即使是画寥寥几笔的草图,也要力求精准的工作习惯。

抗日战争胜利后,吴良镛协助梁思成在清华大学创办了建筑工程学系,建系之初梁思成赴美讲学,吴良镛和林徽因一起执教。1948年,梁思成推荐吴良镛前往美国深造,在芬兰籍建筑师沙里宁主持的美国匡溪艺术学院就读。林徽因看到梁思成写好的推荐信后不甚满意,说“对良镛的介绍应该这样来写”,动手修改为“少有的刻苦、渊博,少有的对事业的激情,多年与病魔抗争中表现出的少有的坚强”。恩师的知遇和提拔,吴良镛至今仍历历在目,有段时间他经常到八宝山林徽因的墓前致以哀思。

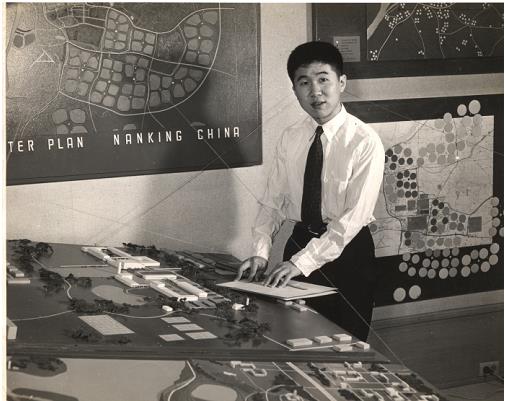

在沙里宁的指导下,吴良镛第二年便获得硕士学位,并迅速在西方设计界崭露头角。1950年,他出色地完成了通用汽车公司研究中心设计大楼方案的设计,还在美国罗马奖金建筑绘画雕塑竞赛中脱颖而出,获得荣誉奖。此时,他已经是沙里宁建筑师事务所的正式设计师,同时兼任劳仑斯理工学院建筑系的教师。

锋芒初现之时,吴良镛接到了梁、林从国内寄来的信,信中写道:“北京百废待兴,正要开展城市规划工作,希望你赶快回来。”

之后,梁思成未竟的北京古城墙保护让许多人扼腕叹息,而吴良镛看到一批批拔地而起的新建筑同样困惑顿生。“有机更新”的菊儿胡同虽然不适宜大面积推广,但它还是被很多人视作新旧城建短兵相接中,一个得分最高的答案——一个理想中的家。2000年,国家建设部首颁“梁思成建筑奖”,吴良镛毫无争议地成为首位获奖者。

黄金屋藏于书:北京图书馆和孔子研究院

吴良镛爱读书,书房、客厅、卧室分别有一面书墙,每层搁板能自由调节,以适合不同尺寸的图书。图书种类海涵古今天地,但最多的还是3种:精美画册、艺术丛书、建筑设计图册。他不仅专门为图书量身打造了书架,配套的书桌、茶几也是设计得整洁明朗,友人无不感慨:能够在这样的地方读书,实乃一大乐事。

2014年9月9日,国家图书馆105岁生日。整修一新的国家典籍博物馆正式开放,国图老读者们再熟悉不过的这栋老建筑旧貌换新颜。而国图南区建筑群(原北京图书馆)的设计,当年正是出自杨廷宝、戴念慈、张镈、吴良镛、黄远强5位建筑名家之手,被称作“五老方案”。北京图书馆1986年建成,1987年正式开放。运行了整整24年后的2011年,闭馆重建。在新开馆的国家典籍博物馆里,从3000多年前的甲骨文,到现当代名家手稿,读者都可以一览为快。当年吴良镛和伙伴们创造的这栋建筑,正在焕发出全新的生命力。

除了藏书、读书的功能之外,吴良镛心中的“书房”同时也应该承担起文化传承的功能。位于山东曲阜的孔子研究院正是这样一件作品。经过对战国时代的建筑文化以及中国书院建筑发展的研究,他提出了建立“新儒学文化区”的设计思想,借鉴“河图”“洛书”和“九宫”的观念,同时兼顾风水的理念,采用“方圆”结合的建筑形式,集中体现了孔子思想在中国两千多年以来的影响和传承。

然而,将古典文化与现代审美有效结合远非易事。建筑的功能性和文化符号意义的结合,是长期阻碍中国建筑发展的主要问题。而吴良镛设计的孔子研究院辟雍广场,交出了一份不错的答卷。广场借用古代学宫中的“辟雍”(圆形水池围绕方形台基)模式加以变形而成,以《周礼·春宫·大宗伯》中的典故为据——“以玉做六器,以礼天地四方,以苍璧礼天,以黄琼礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白玻礼西方,以玄瑛礼北方。”利用特形石分别在广场的东、南、西、北做圭、璋、玻、磺形,正中心则是递阶成台,台心铺地做璧形,以喻天;并设圆形干喷泉,不喷水时平台可以用作其他用途。这样的设计不仅符合当代建筑审美,更是将中国文化的深厚内涵与鲜明的时代精神融合在一起。独树一帜的设计以及极强的功能性,使辟雍广场很快成为该市的现代标志性建筑,并且受到市民的喜爱。

在为诸多典籍设计居所以及为人们的阅读和学习提供舒适环境的同时,吴良镛也创造了许多能够留存在“书房”中的传世之作,而《北京宪章》正是这其中的瑰宝之一。

在国际建协第20届世界建筑师大会上,吴良镛提出“我们将把一个什么样的世界交给我们的子孙后代”的同时,也给出了自己的解答,他起草的《北京宪章》在此次大会获得通过,成为国际建协成立50年来的首部宪章,它成为指导新世纪世界建筑发展的重要纲领性文献,并在2002年以中、英、法、西、俄5种文字出版。

《北京宪章》既是对20世纪百年建筑的总结,也是对21世纪的建筑展望,这幅“路线图”正是吴良镛两大标志性理论成果—广义建筑学和人居环境科学的有机结合。

早在20世纪80年代,吴良镛已经意识到现代社会的高速发展对于自然造成的破坏,势必会造成自然对人类的“报复”;而愈发扩大的城市,最终将面临混乱无章的命运。再加上技术这把“双刃剑”的持续发展,以及建筑核心理念的异化,建筑学的概念远不能在狭义的层面生存。他开始进行“广义建筑学”的思考,提出要“通过城市设计的核心作用,从观念和理论基础上把建筑、地景和城市规划学科的精髓整合为一体,将被关注焦点从建筑单体、结构最终转换到建筑环境上来”。1987年2月,在“建筑学的未来”会议上,吴良镛正式提出“广义建筑学”的概念;1989年出版《广义建筑学》一书,在书中他将建筑学分为聚居、地区、文化等“十论”,“一法得道,变法万千”的思想,对当代建筑学的整体综合研究起到了极大的指导促进作用。1990年,该书获国家教委科技进步一等奖。

人居环境科学是吴良镛在学术领域作出的另外一项重要贡献。人居环境是20世纪下半叶在国际上提出并逐渐发展起来的一门综合性前沿学科,它以乡村、集镇、城市等所有人类聚居环境为研究对象,着重研究人与环境之间的相互关系,强调把人类聚居作为一个整体,从政治、社会、文化、技术等各个方面,全面地、系统地、综合地加以研究。1992年,联合国在里约热内卢召开的“地球高峰会议”通过“21世纪议程”,其中专门有一章是“促进人类住区的可持续发展”,这正是建筑学的任务之一。

吴良镛逐渐理解到,建筑学的发展不能囿于一个学科,而应从学科群的角度进行整体探讨,因此提出了“人居环境”这个众多学科的“学科群”的概念。1993年8月,在中科院技术科学部学部大会的学术报告上,吴良镛和周干峙、林志群阐释了“人居环境学”这一新的学术观念和学术系统——即建立和发展以环境和人的生产与生活活动为基点,研究从建筑到城镇的人工与自然环境的“保护与发展”的学科。1995年清华大学人居环境研究中心成立,吴良镛任中心主任。2001年,出版《人居环境科学导论》;2008年,出版《人居环境科学研究进展》,至此形成“四位一体”的思想,将建筑、城市规划、园林以及技术科学有机结合。

漫步后花园:山水城市苏州

1990年,菊儿胡同的成功改造得到了媒体以及学术界的广泛关注,钱学森给吴良镛写了一封电子邮件,提出这样一个问题:“我近年来一直在想一个问题:能不能把中国的山水诗词、中国古典园林和中国的山水画融合在一起,创立‘山水城市’的概念?人离开自然又返回自然。”

这其实与吴良镛的想法不谋而合。20世纪90年代初,吴良镛便将视线投向了经济迅速发展的长三角地区,致力于解决经济的迅速发展与落后的城市规划思想之间的矛盾,试图创造兼具现代生活便利以及自然之美的居住环境。他领着学生、助手几下江南,在上海、苏锡常和宁镇扬3个地区进行调研,多次为国家自然科学基金重点项目撰写建议稿。1992年,国家自然科学基金会首次在建筑领域投放重点项目,“发达地区城市化进程中建筑环境的保护与发展”研究正式启动。

该项目持续了长达5年的时间,于1997年结题。首次提出了区域协调发展观念,倡导保留与发扬当地原有的建筑特色。其中,清华大学建筑与城市研究所主要负责苏锡常地区的规划研究。吴良镛不仅对苏锡常整个区域的发展和每个城市的规划都做了认真考察和科学预测,同时还为该地区的一些城镇和县域进行规划,整个研究呈现出城、乡并重的丰富性和整体性。

不得不提的是苏州。余秋雨在《白发苏州》一文中曾经这样写道:“苏州,是中国文化宁谧的后院。”这座千年古城在中国人心目中的地位,可见一般。如何实现古老与现代的双生共存、文化传承与经济发展齐头并进,很长一段时间里让很多规划师一筹莫展。而吴良镛十多年做出的整体设计思路,受到了时间的肯定,直到今天,他的思路依然被苏州城所遵循。吴良镛设计了一个灵巧的“九宫格”布局:旧城居中,四角留出湖泊与空地,楔形绿地沿山脉、水系插入市中心;新加坡工业园居东,开发区在西,吴县新区和苏州新城区分列南北,此外还利用外环路沟通了周边城镇。新城旧乡,高楼园林,在园林式开放的格局中实现了有机的结合,并且四围都有轴向发展的空间。吴良镛用他的匠心巧思,赋予了苏州古城持续不断的活力。

改革开放之初,以《小城镇,大问题》一文,推动了中国小城镇建设的社会学家费孝通,对于吴良镛主持的“发达地区城市化进程中建筑环境的保护与发展”研究项目给予了高度评价,评价其为苏南小城镇的物质空间环境改善做出了贡献。而在大学入学考试那天亲眼目睹半座城被炸成平地、立下誓愿重建故乡的吴良镛,也终于在半个世纪之后实现了自己年轻时立下的志向。

不仅是苏州,北京中关村科技园规划建设、上海浦东规划、广州城市空间发展战略研究、深圳城市总体规划和福田中心区规划、三峡工程与人居环境建设、滇西北人居环境可持续发展规划研究、南水北调东线一期工程历史文化环境保护研究……曾经手书“匠人营国”四个大字的吴良镛,毫无吝啬地将自己对于乡土的热爱一股脑儿倾注于以人居环境的规划建设之中。

有机会漫步苏州城中的话,一定不要忘记去体味楼宇花草之间,吴良镛倾注其中的匠心巧思。

文人画室:中央美术学院新校区

吴良镛除了是一名建筑师、教育家,同时也是一位画家,他自幼酷爱美术,大学期间又深受巴黎美术学院的熏陶。宗白华、傅抱石、徐悲鸿、齐白石等大师名家的作品都是吴良镛的喜爱之作。在美国留学期间,学习建筑与城市设计的同时,也在进修绘画、雕塑课程。早在1944年,吴良镛的水彩画《山村》就在重庆被全国第三届美展选中并展出;1948年,“吴良镛水彩画展”先是在美国匡溪博物馆展出,后在美国克里夫兰画廊以及西德卡塞尔大学展出;2002年出版《吴良镛画记》。从参与人民英雄纪念碑的设计开始,多年来吴良镛在城市雕塑、园林建筑以及工艺美术方面,与其他艺术家也多有合作。

在位于北京东北郊望京新区的中央美术学院新校园,吴良镛仅用一种材料就完成了所有雕塑,城市规划、建筑、园林三者实现了整齐划一的协调感。原为废窑坑的新校址着实给吴良镛出了个大难题,最深处达30多米的特殊地形当时让很多人都一筹莫展。

镣铐从来不会成为善舞者的负担,反而会造就更加曼妙的舞姿。吴良镛最终通过对学校绿地和操场布局的调整,在高低不同的地势上完成建筑的过渡,并将整个校园与南渠湖公园开放式连接,形成富于层次感并且视野开敞的独特风貌。为了凸显艺术学院建筑的独特性,吴良镛吸收了中国方丈院和西方修道院这两种古代讲学场所的设计,并借鉴旧式书院的建筑特点,采用十字形的院落式设计——赋予中国最高美术学府以书院的原始形态。与此同时,兼具美术学院所特需的功能性,以新的合院式布局为基本形态,充分利用屋顶层,引入天光,并且在为雕塑教室创造高低不同的创作空间的同时,将建筑群进行组合,为北京城新添了一座别致的人文画室。

相较于任何一个独立的头衔,吴良镛更适合“人文主义学者”的称呼。他致力于建筑学、城市规划设计与人文科学结合,追求科学、人文和艺术三者的融合。他的藏书种类也可以清晰地展现出这一点,除建筑设计方面的专著之外,还有结构、工程、环境艺术,以及人文科学方面的著作。

在《吴良镛画记》中,有一句话很好地阐释了他的理念:“美术、雕刻、建筑、园林,大至城市规划、区域文化中,美学的思考与追求是统一的。”从绘画起步,结缘建筑,再到对于城市规划和人居环境的研究,最终回归艺术的本源。人文主义学者吴良镛,正在慢慢实现自己将艺术与科学完美融合的理想和情怀。

除了“家”“书房”“花园”“画室”,吴良镛也为“奥林匹克体育馆”做出规划,特别是吴良镛几十年前规划设计的,在当时看来极具前瞻性的北京中关村科技园区,当时几乎没有人能预想到,这片西北郊的荒地会在今天成为中国互联网产业的聚集地。

问到这些建筑和规划中,吴良镛最喜欢的是哪一个,他的答案是“下一个”。吴良镛说:“人们说电影是遗憾的艺术,我觉得建筑更是遗憾的艺术。”拍坏了的电影可以不看,但一旦开工的建筑却不能随便被毁掉。

肩负着这样的使命,吴良镛对于工作总是兢兢业业。有文章这样描述他的日常:“每天清晨与傍晚,一位白发苍苍的老者拉一个盛着图书和资料的小车走过校园,成为清华大学动人的一景。”吴良镛很长一段时间的时间表是凌晨4点起床,工作两个多小时后再稍微躺一下;之后准点上班,午餐也是带好在办公室解决,接着进行下午的工作。由此来看,林徽因着实对吴良镛进行了中肯的评价。

“读万卷书,行万里路,拜万人师,谋万人居。”这是吴良镛始终铭记的十六字座右铭。他至今仍在思考“自己要交给子孙后代一个什么样的世界”,但或许如联合国教科文组织总干事马约尔所言——“我们留下一个什么样的世界给子孙后代,在很大程度上取决于我们给世界留下什么样的子孙后代。”吴良镛近一个世纪的所思所做,他赋予建筑和城市的理想和情怀,才是子孙后代能够继承的最珍贵礼物。

本文刊发于《中国高新科技》杂志2020年第1期

(转载请注明来源)