|

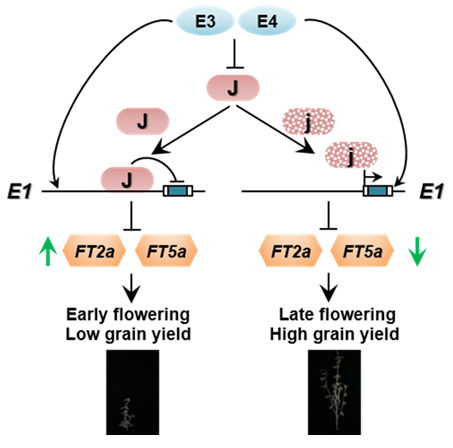

图. J调控开花和大豆产量的模式图。E3E4诱导调控E1是通过E3E4抑制调控J转录表达,然后J抑制调控E1转录表达来完成,J蛋白能够直接结合到E1启动子上抑制其表达,从而释放了E1对FT转录抑制,进而诱导大豆开花与成熟。

在国家自然科学基金项目(项目编号:31430065,31571686,31071445)等资助下,中国科学院(简称中科院)东北地理与农业生态研究所孔凡江研究组、刘宝辉研究组与中科院遗传与发育生物学研究所田志喜研究组、中科院华南植物园侯兴亮研究组合作,在大豆生态适应性机制方面取得重要进展。相关研究成果以“Natural variation at the soybean J locus improves adaptation to the tropics and enhances yield”(J基因的自然变异改善大豆在热带地区适应性和提高产量)为题以Article形式于2017年3月20日在线发表在Nature Genetics上。论文链接:http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3819.html。

大豆起源于我国黄淮海地区,是典型短日照作物,由于其对光周期极其敏感,适应于高纬度地区(如东北和黄淮海地区)栽培。大豆引种到低纬度地区(如我国南方)种植时,成熟期大大提前,导致大豆植株生物量和产量降低,极大限制了低纬度地区的大豆种植和产量提高。来源于大豆突变体和极晚熟品种中长童期(Long Juvenile,LJ)性状的导入,突破了大豆在低纬度地区产量极低的限制,使得大豆在低纬度地区得以推广和种植。20世纪90年代,研究发现J位点是控制大豆LJ性状的最重要基因之一。J基因从1970年后在低纬度地区(巴西和我国南方)已经被广泛应用于育种。J基因的广泛利用使大豆在南美地区得以快速扩张和推广,但其编码基因和分子调控机制至今尚未明确。

研究团队通过正向遗传学的方法,图位克隆了J基因,证明J基因是拟南芥EARLY FLOWERING 3(ELF3)的同源基因,并通过功能互补实验和近等基因系等方法验证了基因的功能。在短日照条件下,J蛋白能够与大豆光周期开花的核心调控因子E1启动子LUX结合元件直接结合,抑制E1基因的表达,从而解除了E1蛋白对FT的抑制,释放FT基因的表达。J基因表达受到光敏色素蛋白E3和E4的抑制调控,证明了J参与了E3E4负反馈诱导调控E1的过程,原创性地发现了大豆特异的光周期调控开花遗传途径PHYA(E3E4)-J-E1-FT(见图),进而可以调控大豆生育期和大豆产量。

研究团队同时发现,在低纬度条件下(短日照条件),J基因突变后能够延迟大豆成熟期,大大提高了大豆产量,与野生型J相比,突变型j能提高大豆产量达30%-50%;J基因在适应低纬度地区大豆品种中至少存在着8种功能缺失型等位变异,J基因多种变异的产生是大豆适应低纬度地区和增加产量的重要进化机制。低纬度地区的环境压力是J基因产生变异的主要驱动力。J基因多种等位变异已经在低纬度地区(如我国南方)被广泛应用于提高大豆产量的育种中,这些等位变异对大豆在低纬度地区的推广和大豆生产起着极其重要的作用。