不锈钢是一种含铬大于12%的钢铁材料,因其具有良好的耐腐蚀特性、外观漂亮、不易损坏等特点,被广泛用于餐具食具的制造领域,在市场上颇受消费者的青睐。通过几十年的发展,不锈钢产品的制作不仅越来越精美,材质的种类也有了更多的选择。然而,由于不锈钢材料本身含有铬镍等重金属成分,因此该类产品在质量检验中频频出现重金属迁移超标问题。作为重要的输欧产品,重金属检测不合格的“重灾区”也在不锈钢材料上。在国内市场上,几年前的某品牌问题事件也是重金属迁移超标惹的祸。

针对不锈钢食具的质量要求,一直都有强制性国家标准作为依据。为适应生产技术的发展,从国标GB 9684-1988到现行的GB 4806.9-2016,不锈钢食具的产品质量要求也发生了相应的变化,其中最突出的就是去除了对产品牌号的使用限制。这样使得生厂商在材质选择上范围更广,促进了新材料的研发,但也导致了许多不良生产商不惜使用廉价的不锈钢材料代替传统材料(GB 9684旧版中指定的牌号)。例如,“不锈钢锅锰超标”就是因为生产商使用了成本更低的高锰低镍不锈钢代替传统的304不锈钢制造锅具而引发的。而业界已经注意到的存在安全性隐患的非标“200系”铬锰不锈钢在新标准下也具备了“合法”身份。这些价格更加低廉的不锈钢材料在外观及制造工艺上与传统材料并无较大差别,且由于现行标准在重金属限制的种类上并没有跟上材料发展的步伐,迁移实验的模拟条件又相对简单,根本无法真实还原不锈钢产品在实际使用时面对的复杂化学环境,因此虽然有些产品也可侥幸在实验室中得到合格的迁移量检测报告,但是由于化学成分的变化导致其耐腐蚀性能比传统材料差很多,使用寿命也短,当其暴露于日常各种复杂的盐类体系中时,会导致铬、镍等诸多有害元素更多进入食物,进而对人体健康构成潜在危害。

2 高锰不锈钢的安全风险

2.1 高锰不锈钢简介

所谓高锰不锈钢,即铬锰系(200系)奥氏体不锈钢是在铬镍系奥氏体不锈钢(典型牌号304)基础上,往钢中加入锰和(或)氮代替贵重金属镍元素而发展起来的,最早由美国人开发。其他国家,如中国和日本标准中的200系列不锈钢化学成分都是仿照美国ASTM标准制定的。该类不锈钢常用于建筑装潢、卫生装备和器具、家用电器、交通运输以及产业部分的装备和部件。近年来,由于食品接触材料国标对牌号限制的开放,也广泛用于食品接触材料的生产。

根据GT/T 20878 -2007不锈钢牌号标准的要求,200系奥氏体不锈钢的化学成分,以典型牌号代表201为例,主要元素Cr16%~18%、Mn5.5%~7.5%、Ni3.5%~5.5%。然而,实际上市场上广泛使用的200系不锈钢其化学成分往往并不满足国标或ASTM的要求,大多数是经过调整的,镍含量更低。通过抽查市场上近百批铬锰不锈钢制造的食品接触材料,并测定其化学成分发现,所有样品的Ni化学成分都无法达到4%,通常不足2%,而Cr只有15%或更低,Mn含量却可高达8%或以上。

2.2 安全风险

“非标”200系高锰不锈钢产品在化学成分设计上存在缺陷,其抗腐蚀能力相比304不锈钢相差甚多。而食餐具在使用过程中需要经常接触NaCl等物质,而氯离子对不锈钢有点蚀作用,高锰不锈钢中的锰又降低了不锈钢的耐点蚀性能,使锈蚀情况更加容易发生。齐达等通过在3.5%NaCl溶液中动电位极化曲线测定及盐雾试验,对200系不锈钢和304不锈钢的耐腐蚀性能进行了对比研究,结果发现,200系不锈钢的耐点蚀及耐均匀腐蚀的能都远低于304徐锈钢。而在重金属迁移问题上,庞晋山等以SUS202为研究对象,以Cr、Ni、Fe、Mn的迁移量为表征指标,研究了高锰低镍不锈钢在含氯离子的乙酸介质中的重金属迁移行为。结果显示,在含氯的醋酸介质中,Cr、Ni、Fe、Mn的迁移量明显大于不含氯的醋酸介质中相应元素的迁移量,说明在氯离子作用下,以铬的氧化物为主要成分的钝化膜会迅速被破坏,重金属离子在浸泡过程中会持续迁移析出。在试验了其他牌号不锈钢在含氯的模拟介质中的迁移量后,按照Fe迁移量排序,顺序为SUS201>SUS202>SUS304>SUS443,说明200系高锰不锈钢比304奥氏体及443铁素体不锈钢耐腐蚀性差,且随着温度的增高,重金属迁移量的差异更加明显。因此高锰含量的铬锰系不锈钢发生铬、镍、锰元素迁移量超标的概率要大大高于传统的食品接触材料用304系列不锈钢。而铬、镍、锰等重金属元素一旦进入人体,可对神经、免疫、内分泌、生殖等多个系统造成不同程度的损害,其健康风险不容小觑。

2.3 法规与风险管控漏洞

目前国际标准及欧盟某些成员国如德国、法国、意大利都有关于食品接触材料用不锈钢的用钢牌号要求,在这些牌号中并没有铬锰系不锈钢,也就是说200系不锈钢是不能用于食品接触材料的生产的。

而国内评判不锈钢食品接触材料的质量,主要依据国标GB 4806.9-2016。该标准规定了不锈钢使用材质的体型要求(即奥氏体、马氏体、铁素体等),以及迁移实验的重金属限量。值得注意的是,目前版本的国标并没有具体规定生产不锈钢食餐具所需的牌号,对Mn元素的迁移限量也没有提出要求,迁移实验的浸泡模拟液是单一的4%醋酸。因此,在该实验条件下,许多低质量的铬锰系不锈钢产品是可以顺利通过检测的。然而,不锈钢在实际使用过程中,除了可能接触酸性物质,还不可避免会接触到盐类,而在之前文中提到含有氯离子的盐类才是不锈钢发生严重腐蚀的至关因素,因此在国标下合格的产品并不代表绝对的安全。

3 高锰不锈钢在市场上的分布情况

3.1 产业分布

我国不锈钢器皿产业具有鲜明的区域经济特征。行业生产主要集中在华东地区的浙江、上海、江苏及华南地区的广东等省份,其中浙江和广东是最主要的生产基地,两省的总产量已经占到了全国总产量的近70%。不锈钢餐厨具市场的品牌格局划分清晰,分为高端、中高端、中端和低端市场。当前高端市场多为国际知名品牌所占有。中高端市场品牌较多,如苏泊尔、爱仕达等。低端市场主要以杂牌为主,多由一些小企业生产,这类产品质量最差,常常不标注不锈钢牌号。

3.2 国内外产品对比

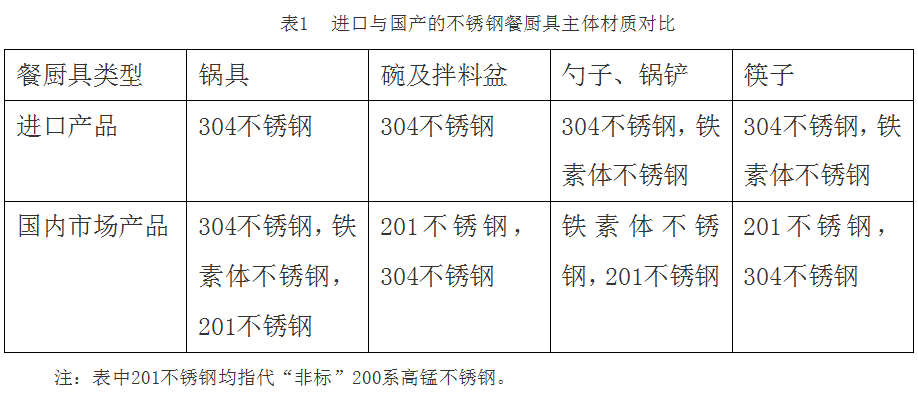

本文对进口及上海地区的市场常见不锈钢产品的用材情况进行了检测。采样主要以餐厨炊具为主,涉及锅、碗及拌料盆、勺子、筷子等几大类,其中进口商品118批次,国内产品157批次。通过化学成分的测定,进口产品仅发现1批次高锰不锈钢;国内市场抽查了没有明确牌号标识的不锈钢材质157批,发现高锰不锈钢92批次,占比58%。

在检测中发现,目前锅具的主流用材是奥氏体304不锈钢,在进出口无涂层不锈钢锅具中罕见有其它材质;而在上海的一般超市中有品牌的不锈钢锅也基本取材304不锈钢,并且产品牌号标识均清晰明确,但是会有少量铁素体不锈钢锅具存在,不超过锅具比例的0.5%。宜家商场锅具为自有品牌供应商,该商场锅具大部分标识为铁素体不锈钢。然而值得注意的是在菜市场、十元店等地点抽查的锅具样品中发现,高锰不锈钢占据主流地位。在碗及拌料盆这一大类中,进口商品全部是304不锈钢,上海地区的超市中除去标注304不锈钢的产品,其他基本为高锰不锈钢,而菜场抽样中几乎全部是高锰不锈钢。在勺子和筷子类别中,进口商品随着生产国的不同有较大区别。德国、意大利等国家进口的餐具勺子一般用材为304不锈钢,韩国、日本生产的勺子和筷子较多使用铁素体不锈钢,但是韩国儿童用勺子和筷子则使用304不锈钢。而国产市售勺子基本使用铁素体不锈钢,筷子基本使用高锰不锈钢,偶有价格较高的或儿童用产品使用304不锈钢。

表1 进口与国产的不锈钢餐厨具主体材质对比

总体来说,进口产品中高锰不锈钢非常罕见,在抽样的118批进口商品中仅发现一批来自日本的不锈钢量杯使用了高锰不锈钢,其他全部都是304及铁素体、马氏体中的几个传统牌号,这也符合了各发达国家法规对不锈钢食品接触材料的用材要求。而国内产品取材更加广泛,最重要的是高锰不锈钢的比例比较高。

2.3 高锰不锈钢分布趋势

研究还发现,高锰不锈钢的分布呈现两个趋势:

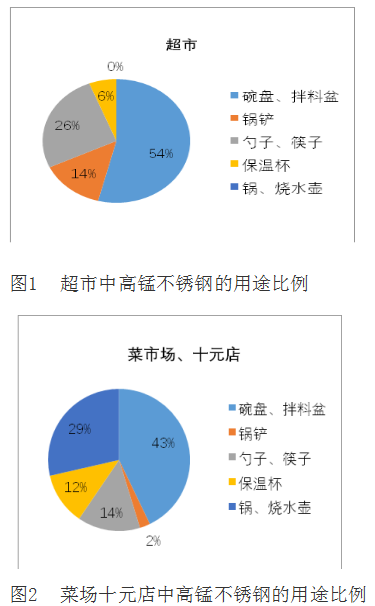

(1)用途上由锅具、水壶等产品向更加小型化、更加低价格的产品转变。自某品牌锅具“锰超标”事件之后,高锰钢已经被常见超市品牌逐渐弃用。现在超市锅具、锅铲、水壶几乎都是304不锈钢,且牌号标识明确。高锰钢更多用在碗、拌料盆、筷子等这些消费者不那么特别关注材质的产品上,在超市抽样中大约54%的高锰钢是这类产品,其次是勺子、筷子、锅铲、保温杯,具体见图1。在菜场、十元店抽查的产品中,也是拌料盆类商品占据大部分,具体见图2。

(2)高锰不锈钢的分布向低端市场蔓延。在菜市场、路边小店、十元店等场所抽查的45批次低价样品中竟然有42批次使用了高锰不锈钢,占比高达93%。且在超市中几乎绝迹的高锰不锈钢锅具也出现在菜场,占到高锰不锈钢总量的29%,见图2。由此可见由于高锰不锈钢的低成本,售价越便宜的市场出现概率就越高,走向低端市场是其发展的必然趋势。

图1 超市中高锰不锈钢的用途比例

图2 菜场十元店中高锰不锈钢的用途比例

3 结语

“非标”200系高锰不锈钢作为食品接触材料虽然在国外市场上少有,但是在国内市场上是广泛存在的。这类不锈钢耐腐蚀能力差,特别是暴露在高盐环境中时,锈蚀发生的概率和速度均会上升,发生铬、镍、锰等有害元素大量迁移的风险也随之增加。虽然根据其用途的不同,暴露在盐类环境中的时间、温度不同时导致的安全风险不尽相同,但是总体上其作为食具容器是有一定的健康风险的。并且,近年来低质量的高锰不锈钢有向监管注意力较松散的低价商品及低端市场转移的趋势,因此只有加强对这类产品的质量监控,才能保障不锈钢餐厨具行业的可持续发展,并为走向更广阔的国际市场提供有力保障。

参考文献

[1]杜楠,田文明,赵晴,等.304不锈钢在3.5%NaCl溶液中的点蚀动力学及机理[J].金属学报,2012,48(7).

[2]庞晋山,邓爱华,彭晓俊,等.高锰低镍不锈钢在含氯介质中重金属迁移行为研究[J].理化检验,2012,28(5).

[3]齐达,李晶,董力,等.200系列不锈钢耐腐蚀性能研究[J].钢铁钒钛,2010,32(2).

[4]庞晋山,曾颉,彭晓俊,等.三种不锈钢在食品接触模拟溶液中的耐蚀性能及重金属迁移行为[J].机械工程材料,2013,37(5).

[5]庞晋山,邓爱华,彭晓俊,等.食具容器用不锈钢在不同介质中重金属迁移行为研究[J].热加工工艺,2013,42(8).

[6] 骆素珍,江来珠,彭建国,等.食品接触用不锈钢的安全性探讨[J].宝钢技术,2013,(5).

[7]朱丽萍,卢明,何渊井.国内外食品接触金属制品的质量安全要求比较[J].轻工标准与质量,2014,(3).