近年来,国家对环境问题越来越重视,对工业用水的排放标准也越来越严格,其中挥发酚含量就是一个重要的考核指标,有时甚至要求在0.1mg/L以下。测定工业用水水质挥发酚采用的标准是HJ503-2009《水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法》,标准规定工业用水宜采用方法2直接分光光度法,该方法的检测下限为0.04mg/L,在长期的分析工作中发现存在一些问题:(1)测定时空白吸光度很高;(2)测定低含量挥发酚样品时,样品的吸光度很低,每相差一个吸光度,根据标准曲线反算出的样品的浓度就相差甚远。因而,其检测低含量挥发酚时结果误差较大,以此来考核0.1mg/L异议较多,必须对国标方法进行改进,以达到检测要求。

1 试验部分

1.1 仪器与主要试剂

TU-1810型紫外-可见分光光度计;4cm比色皿;500mL全玻璃蒸馏器;50mL具塞比色管;电炉;酚标准溶液(1.00mg/L);4-氨基安替比林溶液(20g/L);铁氰化钾溶液(80g/L);氨水-氯化铵缓冲溶液(pH =10.7);磷酸(1+9);甲基橙指示液(0.5g/L);无酚水;氯仿;硅镁型吸附剂等。

1.2 操作步骤

1.2.1 样品的制备

取250mL样品移入500mL全玻璃蒸馏器中,加25mL无酚水,加数粒玻璃珠以防爆沸,再加数滴甲基橙指示液,若试样未显橙红色,则需继续补加磷酸溶液。连接冷凝器,加热蒸馏,收集馏出液250mL至容量瓶中。在蒸馏过程中,若发现甲基橙红色褪去,应在蒸馏结束后,放冷,再加1滴甲基橙指示液。若发现蒸馏后残液不呈酸性,则应重新取样,增加磷酸溶液的加入量,进行蒸馏。

1.2.2 比色测定

分取馏出液50mL加入50mL比色管中,加0.5mL缓冲溶液,混匀,此时pH值为10.0±0.2,加1mL 4-氨基安替比林溶液,混匀,再加1mL铁氰化钾溶液,充分混匀后,密塞,放置10min。于510nm波长,用光程为40mm(详见2.3)的比色皿,以无酚水作参比,于30min内测定溶液的吸光度值。以无酚水代替试样,同步作空白试验。

1.2.3 校准系列的制备及校准曲线的绘制

校准系列的制备详见2.1,由此测得的吸光度值减去零浓度管的吸光度值,绘制吸光度对酚含量(μg)的曲线。

2 对标准方法的改进

2.1校准系列的制备

HJ503-2009直接分光光度法中规定的校准系列:于一组8支50mL比色皿中分别加入0.00、0.50、1.00、3.00、5.00、7.00、10.00、和12.50mL酚标准使用液(10.0mg/L),加无酚水至标线。反算酚的浓度为0.00、0.100、0.200、0.600、1.00、1.40、2.00、2.50mg/L。对于低浓度0.040~0.100mg/L只在校准系列的下限,必然会造成测定结果的误差大。所以,将酚标准使用液的浓度改为1.00 mg/L,校准系列配制时移取的体积也做相应的变化,使挥发酚的浓度范围为0.040~0.100mg/L落在校准系列的中间区域内,并具有一定的跨度。校准系列的分布情况具体见表1。

表1 挥发酚校准系列

| 比色管编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 移取标液体积(mL) | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |

| 加无酚水体积(mL) | 50.00 | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 45.00 | 42.00 | 40.00 |

| 挥发酚含量(μg) | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |

| 挥发酚浓度(mg/L) | 0.000 | 0.020 | 0.040 | 0.060 | 0.100 | 0.160 | 0.200 |

2.2 显色剂的提纯

本实验室现有的4-氨基安替比林已吸潮,结块,且被氧化成了橘红色,测定时所得空白值吸光度明显增高,分析方法采用的是显色法,显色剂(4-氨基安替比林)的质量直接影响空白试验的吸光度值和测定结果的精密度。所以,必须对其进行提纯。提纯方法有多种,目前实验室具备实验条件的方法有氯仿萃取、硅镁型吸附剂吸附两种方法。

氯仿萃取法是:称取2g 4-氨基安替比林溶于水稀释到100mL,转移到250mL分液漏斗中,加入10mL氯仿,加塞剧烈振摇2min,静置分层,弃去氯仿层,再加入10mL氯仿,加塞剧烈振摇2min,静置分层,弃去氯仿层后将剩余的溶液装入棕色瓶内备用。

硅镁型吸附剂吸附法是:称取2g 4-氨基安替比林溶于水稀释到100mL,置于干燥烧杯中,加入10g硅镁型吸附剂(弗罗里硅土,60~100目,600℃烘制4小时),用玻璃棒充分搅拌,静置片刻,将溶液在中速定量滤纸上过滤,收集滤液,置于棕色试剂瓶中,于4℃下保存。

用两种方法提纯后测定空白吸光度值,试验结果见表2。

表2 采用不同方法对4-氨基安替比林提纯前后空白吸光度值测定结果

| 序号 | 未提纯时空白吸光度值 | 氯仿萃取法提纯后 空白吸光度值 | 硅镁型吸附剂吸附法提纯后 空白吸光度值 |

| 1~5 | 0.037、0.039、0.036、 0.036、0.040 | 0.010、0.012、0.014、 0.011、0.012 | 0.009、0.010、0.008、 0.009、0.007 |

| 平均值 | 0.0370 | 0.0110 | 0.0086 |

从表2可以看出,采用氯仿萃取法提纯后,空白吸光度值下降了70.3%,采用硅镁型吸附剂吸附法提纯后,空白吸光度值下降了76.8%,两种提纯方法均获得较为理想的空白值。但由于氯仿属于易制毒药品,有刺激性气味,易挥发,对操作人员身体十分有害,且操作也相对复杂,所以选择硅镁型吸附剂吸附法提纯4-氨基安替比林。

2.3 比色皿的选择

由于标准系列最高浓度降低得较多,必然会造成最高吸光度值偏低。根据分光光度法的基本原理朗伯-比尔定律,其的数学模式是

A=lg(1/T)=Kbc

其中:A是吸光度;T是透射比,是透射光强度比上入射光强度;K是摩尔吸收系数,它与吸收物质的性质及入射光的波长有关(单位:L·mol-1·cm-1);C是吸光物质的浓度(单位:mol/L);b是吸收层厚度(单位:cm)。

在相同的吸收物质和浓度的情况下,样品吸光度A与比色皿厚度b成正比,所以要使吸光度升高,可以增加比色皿的厚度。本实验室现有比色皿厚度为:0.5cm、1cm、2cm、3cm、4cm,所以选择4cm的比色皿。

3 结果验证与分析

3.1 校准曲线的绘制

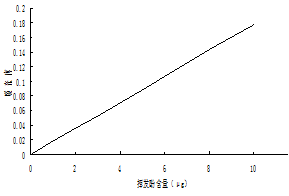

按上述改进方法测得的标准系列的吸光度见表3,绘制的校准曲线如图1所示。

表3 校准系列吸光度

| 比色管编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 挥发酚含量(μg) | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |

| 吸光度 | 0.010 | 0.028 | 0.046 | 0.062 | 0.098 | 0.153 | 0.187 |

| 减空白后吸光度 | 0 | 0.018 | 0.036 | 0.047 | 0.088 | 0.143 | 0.177 |

图1 挥发酚校准曲线图

相关系数r=0.9999

斜率b=0.0177

截距a=-0.0001

相关系数r=0.9999,达到标准要求的标准曲线回归方程相关系数达到0.999以上。

3.2 有证标准样品的检验

3.2.1 有证标准样品的测定

本实验室现有0.040~0.100mg/L范围内的有证标准样品有:61.4±4.8(μg/L)和81.8±5.6(μg/L)。6次测定有证标准样品的结果见表4。

表4 有证标准样品测定结果表

| 标准值(μg/L) | 6次测定值 (μg/L) | 平均值(μg/L) | 标准 偏差 | 允许不确定度 (μg/L6) |

| 61.4 | 62.1、59.8、62.1、61.0、61.0、61.0 | 61.2 | 0.86 | ±4.8 |

| 81.8 | 80.1、81.3、82.4、82.4、81.3、81.3 | 81.5 | 0.86 | ±5.6 |

根据t检验法计算可得表4中的两组数据t计≤t表,可见两组数据只是存在随机误差,由此可知改进后方法的准确度可接受。

3.2.2 样品回收率实验

分别配制浓度为0.040mg/L、0.060mg/L、0.080mg/L、0.100mg/L的标液,同步做回收率实验,回收率结果见表5。从表5可以看出,不同挥发酚含量水样的回收率在98.5%~101.2%,完全达到回收率98%以上要求。

表5 样品回收率实验(n=6) 样品浓度(mg/L) 测定值(mg/L) 回收率(%) 0.040 0.0394 98.5 0.060 0.0598 99.7 0.080 0.0803 100.4 0.100 0.1012 101.2

4 结论

通过对4-氨基安替比林直接光度法测定工业用水水质低含量挥发酚的影响因素的分析,并制定了对应的改进措施,提高了低浓度挥发酚检测方法的灵敏度和分析结果的准确性,对于0.100mg/L低含量挥发酚检测,结果长期稳定可比。实践一年多以来,被检测单位和使用水质单位未提出任何异议。

参考文献

[1]中华人民共和国国家环境保护部.HJ503-2009水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法[S].北京:中国环境科学出版社,2009.

[2]周建中.4-氨基安替比林法测定挥发酚时空白值的研究[J].冶金分析,2000,(4).

[3]王玉才,常艳娥.氯仿萃取法处理4-氨基安替比林的研究[J].环境保护科学,2005,(1).

[4]华东理工大学分析化学教研组和四川大学工科化学基础课程教学基地.分析化学[M].6版.北京:高等教育出版社,2009.

收稿日期:2017-10-13 作者简介:李雅妍(1986-),女,江西新余人,新余钢铁集团有限公司环境监测站工程师,研究方向:环境监测。