飞机在正常飞行过程中,主要依靠机翼上下表面所形成的压力差形成升力。在形成升力后,由于机翼表面会存在上下压差,导致飞机翼尖周围的空气形成一个从下而上的翼尖涡,会对飞机机翼区域的升力造成影响。为了最大化地削弱其绕流现象对飞机升力所产生的影响,可根据不同型号加装能够降低由于翼尖涡造成升力诱导阻力的翼尖小翼。通过这样的改装,可以提升机翼升阻比,降低飞机油耗。

1 研究背景

翼梢小翼能够提高使飞机在飞行过程的稳定性,并能够更好地降低油耗,因而在各类型远程飞机上得到了广泛的应用。其主要作用是可以为飞机提供稳定的升力,研究人员基于此在机翼技术上进行了大量的研究,如图1所示。为了对翼梢小翼有更深入的了解,以实验室空洞原理为基础对翼梢小翼的作用以及原理进行研究与分析。

2 研究思路

在实验过程中,首先,可以利用实验室的风洞原理来模拟飞机飞行过程中作用在机翼上的气流过程,同时根据不同位置处风车的运动情况,分析引起风车运动情况变化的原因;其次,通过调研查阅资料,对气流流过不同机翼形状后的流动情况进行分析,研究机翼翼尖的涡流流动,分析飞机机翼翼尖形状变化原因;最后,对实验研究结果和理论分析结果进行对比分析,得出结论。

3 研究方法和过程

3.1 实验法

3.1.1 实验原理

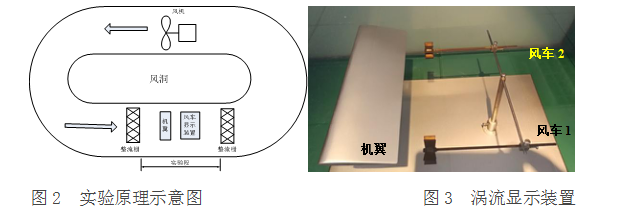

在实验室风洞实验时,放入有限长度的机翼模型,在机翼模型后不同位置处放入风车显示装置(如图2所示)。图3为机翼后的涡流显示装置图。风车1放在机翼模型端部(即翼尖处),风车2处在机翼模型中部。当气流流过机翼时,两个位置处的风车将会显示机翼翼尖处和机翼中部的气流流动情况。

3.1.2 实验过程

实验开始时,风洞中的空气通过整流栅,使得气流均匀流过有限长度的机翼。此时,风车2没有什么变化,而风车1则开始旋转,如图4所示。风车2没有旋转,而风车1旋转,说明风车2处没有涡流,风车1处存在涡流。这就表明气流流过机翼时,在机翼中部气流不会形成涡流,而在机翼翼尖位置处情况不同,产生了涡流,导致风车旋转。

图4 涡流显示实验

3.1.3 实验结果与讨论

从上述实验可以看到,气流在流过机翼时,在机翼后不同的位置流场不同,这些不同会给飞机产生很大的影响。飞机飞行时,气流流过机翼上翼面和下翼面的流场不同,产生的压力也不同,下翼面压力大于上翼面。这种压力差会在机翼产生向上的升力,当这种力大于飞机的重量时,飞机便能够在天空飞行。但上下翼面的压力差,使得机翼翼尖附近机翼下表面空气会绕流到上表面,这就在机翼翼尖处形成了翼尖涡流,致使翼尖附近区域机翼上下表面的压力差降低,导致这一区域产生的升力降低,最终使得机翼产生的升力降低,阻力增大。

通过对本课题的研究以及大量的资料查询得知,当前对于翼梢小翼的设计主要是以翼尖修形和加装翼尖装置两种方法。翼尖修形主要是以延长翼尖、剪切翼尖的方式来完成修形。这种修形方式虽然较为简便,但由于受到机场配套设施的限制,使用率并不高。加装翼尖装置的方式,可以通过对其飞机翼尖涡进行调整实现诱导阻力的减少。比如,当前较主流的加装方法为翼梢端板、翼梢小翼、翼梢帆片等。而本课题所研究的翼梢小翼为当前使用率最高的翼尖装置。从其设计形式来分析,其包含融合式翼梢小翼、螺旋式小翼等不同类型的设计方法。在进行加装装置过程中,许多航空公司会综合性考虑其设计的复杂程度以及加装小翼成本,通常情况下会采用融合式小翼来对飞机进行加装。

此外,通过查阅资料发现,翼梢小翼会对记忆弹性轴后重量有所增加,飞行过程中的颤振程度有一定的增加。因此,在进行加装翼梢小翼过程中,需要结合实际情况对其扭转和弯度进行特定速度的优化,让翼梢小翼在此飞机速度下能够发挥最大化作用。

3.2 分析法

机翼翼尖涡流的流动,明确了飞机机翼上安装小翼的作用。由于气流流过机翼上下翼面的流场不同,压力差不同,在机翼翼尖产生了涡流,实验显示,使得升力降低,也会影响飞机的稳定性。机翼上产生的升力越多,翼尖涡流也就越强。当飞机飞得越快,所产生的涡流也越强,这样会增加飞行时的阻力和燃料的消耗。

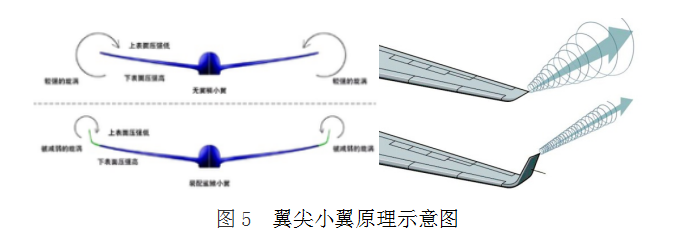

为了削弱这种机翼翼尖涡流现象对升力的影响,很多飞机的翼尖都安装了翼尖小翼,用以阻碍上下表面的空气绕流,降低因翼尖涡流动造成的升力降低,减少涡流对升力的破坏,达到增加升力的目的,如图5所示。这对于飞机来说还可降低油耗。

但是,增加翼尖小翼,机翼结构会比较复杂,也会增加一些额外的重量。虽然翼尖小翼能够有效减少飞行时的阻力和燃油的消耗,但在短程航线上其为飞机带来的额外负重抵偿不了其带来的燃料消耗。

4 研究结论

研究结果表明,在飞机机翼上加装翼尖小翼具有一定的优缺点一般对于大航程、大飞机较为适宜,可以降低飞行时的阻力和燃油的消耗,增强飞机控制稳定性。对于短航程、小飞机则不必安装翼尖小翼。同时,在融合式翼梢小翼设计过程中,所要涉及的参数非常多,比如小翼弦向位置、梢根比、倾斜角等。如果想要凭经验对设计进行优化,其困难程度非常大,所以可以通过相应的使用途径进行计算,从而寻找最佳解决方法。

参考文献

[1]李伟,熊克,陈宏,等.用于变体翼梢小翼的伸缩栅格研究[J].航空学报,2011,(10).

[2]杨铭超,江驹,甄子洋,等.空间可变翼飞行器小翼伸缩自适应滑模控制[J].哈尔滨工程大学学报,2017,(9).

[3]钟兢军,韩少冰.叶尖小翼控制压气机间隙流动的研究进展[J].推进技术,2017,(10).

(作者系是中国人民大学附属中学高三班学生)