1 引言

在核电厂厂址选择和设计过程中,评价一个厂址的水文地质特征的总要求是:必须仔细研究所有有关水文地质参数,使之能估算出放射性核素迁移至用水点上的释放后果。渗透性水文地质参数测试准确性对于评价核素在含水层中的迁移十分重要。渗透系数、导水系数和储水系数等是反映含水介质渗透性的主要水文地质参数,受岩土体形成条件不同的影响,在空间分布上呈现一定的异质性。

微水试验是一种现场水文地质试验技术,可有效地测定渗透性参数在空间上的变化。在国外,微水试验已被广泛应用于地下水污染治理、核废物地质处置等各类实际工程中,形成了较为完整的理论体系,而国内仍多采用传统的水文地质试验技术。借鉴国外成熟的先进技术和方法,探求一种快速、高效、准确的核电厂岩土体渗透性参数的现场测试方法显得非常重要。本文旨在介绍微水试验的现场技术和理论模型的发展,分析微水试验的特点、适用范围及其结果的可信度,探讨在核电厂水文地质调查中应用的可行性,为这项技术在核电厂选址和设计过程中的推广提供依据。

2 微水试验的发展

20世纪50年代初,Hvorslev等学者首次应用微水试验技术进行了水文地质参数现场测量,并开发了相应的数学模型。经过60余年的研究与发展,国外许多学者对微水试验的现场技术和理论模型进行了不断地改进和完善,制定出诸多领域专门的技术标准和规范,对试验设计、现场操作和数据分析等进行了严格的规定。现场试验技术由单一含水层只能进行一次完整井测试发展到可进行多个深度段次的非完整井测试,开发了排除非测试段干扰的封塞等技术,提高了水位自动测量设备的精度,完善了成孔技术和洗井措施,在传统微水试验的基础上开发出了空压微水试验、封塞微水试验和闭合微水试验等。理论模型由最早适用于承压含水层的完整井发展到适用于承压与潜水含水层、完整井与非完整井、均质各向同性与各向异性多孔介质,还研究了适用于非均质裂隙介质的模型,同时模型的假设条件也逐渐更加符合实际水文地质条件,研究出考虑存在钻孔皮肤效应、储存效应、惯性效应、井管扰流和水位动态压力变化等现象的模型。

在国内,对于微水试验的相关研究起步较晚,20世纪80年代开始相关理论的研究,直到近些年才陆续开展微水试验的现场试验工作。目前,国内对微水试验的应用主要为传统微水试验技术,试验数据的处理多采用国外成熟且常用的数学模型,然后与抽水试验结果进行对比,以验证微水试验的可靠性和适用性。

3 现场试验技术

微水试验为单井实验方法,其基本原理是在静止水位条件下,瞬时使测试井中水位发生一定幅度的变化,在水头压力差的作用下,井中水位将逐渐恢复至初始静止水位,测量这一水位的恢复过程,利用获得的水位-时间响应数据,选取合适的数学模型计算渗透系数、储水系数等水文地质参数。

最简易、最常用的使水位发生瞬时改变的方法是瞬时加入或抽出一定体积的圆柱体重物,只需要水位自动测量设备(水压传感器、数据采集器)和重物,称为传统微水试验。除此之外,还可以通过向测试井内注入或取出一定体积的水量、抽真空或加压等方法实现水位的瞬间改变。传统微水试验具有设备简单、容易操作、历时较短等特点,但是,对于低渗透性和极低渗透性的岩土体,完成一个微水试验仍然需要较长的时间,且不能测定不同深度段次的岩土体的渗透性参数,尤其是非均质裂隙介质,而双封塞分层微水试验可以很好地解决这些问题。由于封塞可将测试段和非测试段隔离,通过改变封塞和测试段的位置,双封塞分层微水试验可以获得含水层不同深度的岩土体渗透性参数。当一个厂址设有多口试验井时,对每口试验井分别进行双封塞分层微水试验,则透过各个井在不同深度的渗透性参数,即可了解岩土体渗透性参数的三维空间变化。

双封塞分层微水试验的现场试验步骤:实验开始前,根据钻井资料,设计好计划测试的不同深度段次,将双封塞间的测试段放置在测试井管中设计好的深度。利用充气管向双封塞充气,将井筛段内测试段隔离出来,使测试井只通过测试段与含水层发生水量交换,随后将气体注入连接管中,使管内水位面下降至一个稳定幅度。快速打开泄气阀,瞬间释放井内空气,在水头差的作用下,地下水流经由测试段流入测试井中,产生水位随时间的变化,利用压力传感器逐时记录测试段中水位面压力数据变化,待水位恢复至初始静止水位即完成试验,最后选择合适的理论模型分析试验数据,获得含水层的渗透参数。

4 理论模型

60余年以来,各国学者相继提出了50多种数学模型,主要可分为过阻尼衰减模型和欠阻尼衰减模型两类。最初的模型是仅针对低渗透性含水层和中等渗透性含水层的过阻尼衰减模型,随后发展出针对强渗透性含水层的欠阻尼衰减模型。Bouwer-Rice模型和Van der Kamp模型分别是上述两类模型中较为有代表性的、被普遍接受并广泛应用的模型。

4.1 Bouwer-Rice模型

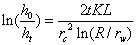

Bouwer和Rice提出了可计算潜水含水层完整井和完整井的Bouwer-Rice模型,属于过阻尼衰减模型。其适用条件是:均质各向异性多孔介质;定水头有限直径圆岛形边界条件;忽略含水介质的弹性储水效应。Bouwer-Rice模型的解析解见公式如下:

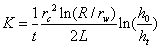

渗透系数K可结合直线图解法求解:

式中,rc为套管半径,单位为米(m);rw为过滤器有效半径(过滤器半径与过滤层厚度之和),单位为米(m);R为微水试验的影响半径,单位为米(m);L为过滤器的长度,单位为米(m);h0为初始水位,单位为米(m);ht为时间t时地下水位,单位为米(m)。

4.2 Van der Kamp模型

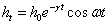

Van der Damp等学者提出了Van der Kamp 模型,属于欠阻尼衰减模式型,其适用条件是:强渗透性的均质各向同性多孔介质;完整承压井。其解析解见公式如下:

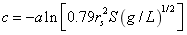

导水系数T可用下列公式进行计算:

式中,T为导水系数,单位为平方米每秒(m2/s);rs为过滤器半径,单位为米(m);h0为初始水位,单位为米(m);ht为t时刻的地下水位,单位为米(m);γ为阻尼系数(s-1);ω为阻尼震荡频率(s-1);S为储水系数;g为重力加速度(m/s2)。

5 微水试验的特点及其适用范围

经过研究和应用,微水试验在国内外已经得到了充分的认可,被应用于各类含水层的现场水文地质参数测定,且普遍认为微水试验在低渗透性岩体中具有明显优势。

微水试验技术操作较为简单,所需设备相对较少,试验历时相对较短,不存在水的储存和处理问题,且改变地下水位的幅度一般较小,可见,其具有快速高效、简单易行、成本低廉、影响半径小且对周边环境基本无影响等显著特点。很多情况下,微水试验更具优势,所得结果更能真实地反映岩土体的渗透性。在环境水文地质调查中,在污染地区进行抽水试验,抽出的地下水会对周边环境造成污染,进行注水或压水试验则会改变地下水的物理化学性质,在供水水文地质调查中,干旱缺水地区开展上述三种试验均会造成水资源的浪费,尤其是对于低渗透性含水层而言,而微水试验很好地适用于上述条件。此外,影响范围小使得微水试验更具针对性。当含水层厚度较小、存在越流补给或不同渗透性的含水层交互分布时,抽水试验所得结果往往是多个含水层的平均值,而微水试验所得结果更能反映目标含水层的真实渗透性;当含水层厚度较大、岩土体为非均质时,抽水试验所得结果为整个含水层厚度范围内岩土体渗透性参数的平均值,微水试验所得结果则为其影响的较小范围内岩土体渗透性参数,更为可信,且使用双封塞分层技术,微水试验可以测定含水层不同深度段次的岩土体渗透性参数。

目前,我国现有运行和在建的核电厂均为滨海厂址,且已经提前启动了近海地区、内陆地区核电选址和厂址保护工作。核电项目在推进过程中,往往存在任务重、工期紧的特点,尤其是前期选址工作中的厂址条件调查与评价专题研究任务,同时,核电厂选址阶段很少开展专门的水文地质调查专题工作,通常是依托于岩土工程勘察专题,因此,水文地质现场试验需要在非常有限的时间内完成,使得压水试验、抽水试验等现场试验难以按照试验要求和标准来操作,导致渗透性水文地质参数测试值准确性较低;为了保证重要建构筑物的安全,核电项目厂址通常选择在地基条件较好的地区,基岩岩体裂隙发育程度较低,渗透性较小,且地下水储量很小,使得抽水试验无法开展;在近海厂址调查与开发过程中发现,水文地质条件较之滨海厂址要复杂很多,例如河北海兴核电厂,第四纪地层岩性复杂多样,含水层分布不规则,富水性较好,抽水试验、注水试验的测试结果往往是多个含水层和隔水层的平均值,压水试验又无法开展。针对这些问题,微水试验具有明显的优势,若应用于核电厂水文地质调查工作,快速高效,节约时间,所得渗透性参数具有较高的可信度,能较为真实地反映岩土体的渗透性特征,有助于了解放射性核素在含水层中的迁移特征,及时有效地为核电厂厂址选择和设计提供较为真实的水文地质资料

基于上述分析,在地质条件明确、井孔结构合理、洗井措施充分、模型选择得当的情况下,微水试验可较为准确地测定岩土体渗透性参数的空间变化,在核电厂水文地质调查工作中应用有利于建立合理的水文地质概念模型和地下水流数值模拟中参数分区的细化,更好地建立放射性核素迁移模型,更精确地获取放射性核素浓度在空间上的变化特征,为确定厂址条件的适宜性提供水文地质依据。

6 结论

(1)微水试验具有快速高效、简单易行、成本低廉、影响半径小且对周边环境基本无影响等显著特点,很多情况下,相对抽水试验等常规水文地质试验,微水试验更具优势,所得结果更能真实的反映岩土体的渗透性特征。

(2)微水试验可以得出渗透性参数的空间变化,有助于模拟和评价放射性核素在含水层中的迁移特征,在核电厂选址和设计过程中具有很好的推广意义。

参考文献

[1]HAD101/06.核电厂厂址选择与水文地质的关系[S].1991.

[2]独仲德,马炳辉,姚来根,等.确定含水层渗透系数的冲击试验方法[J].水科学进展,2003,14(6).

[3]林学钰,廖资生,赵勇胜,等.现代水文地质学[M].北京:地质出版社,2005.

[4]苏锐,王驹,郭永海,等.斯拉格试验技术与理论研究综述[J].岩石力学与工程学,2007,26(2).

[5]黄贤龙,张延军,张庆,等.Slug试验及其水文地质参数的研究[J].工程勘察,2011,(11).

(作者系中国核电工程有限公司工程师)