1 工程概况

1.1 工程地质条件

纪洪隧洞桩号6+150-9+850段,隧洞轴向SE130°~SE147°,埋深26.0~45.9m,采用马蹄形断面,过水净宽6.0m。穿越地层岩性为第四系上更新统琚湾组粘土,具弱膨胀性。主要为黄褐色、红褐色粘土,局部夹壤土透镜层,含蓝灰色条带状或网纹状高岭土条纹或条带,局部含黑褐色铁锰质氧化物及其结核,下部含钙质结核或团块,自稳能力差。

1.2 施工方法

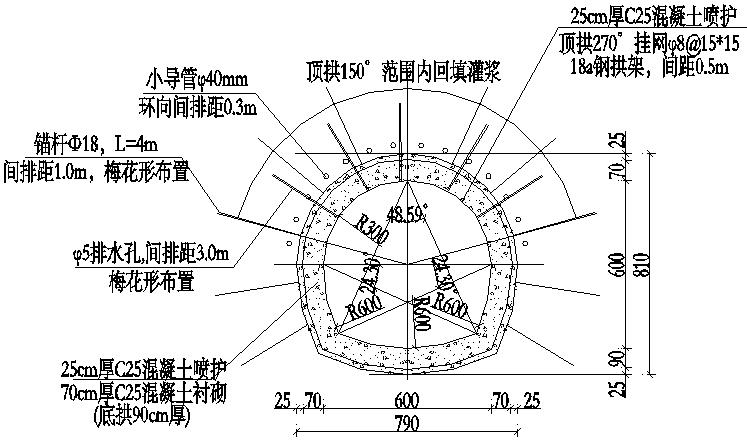

目前我国隧道主要开挖方法有:全断面法、台阶法、分部开挖法。针对软弱围岩,台阶法和分部开挖法受到广泛应用,这两种方法都是基于变形分配控制,通过控制各子部开挖变形来约束围岩全断面变形。针对纪洪隧洞土洞段,施工单位采用三台阶开挖法,初期支护由喷射混凝土、超前小导管、锚杆(管)、钢筋网和钢架等组成,各部分联合受力。其典型断面图见图1。

图1 纪洪隧洞土洞典型断面图

2 变形监测及分析

为确保施工运营的安全,在隧道施工中对围岩进行监控量测是必要的。监测数据可对围岩的稳定性及位移影响因素做出分析,并给支护形式、支护参数和支护时间提供依据,可为后续施工提供指导。

2.1 施工监测布置

鄂北工程在土洞、IV类和V类围岩的隧洞施工中皆设有变形监测点,采用收敛计及测桩形式进行监测,同时在15个主要监测断面进行为围岩或土体的内部变形及衬砌间的开合度监测。施工单位则采用全站仪非接触位移测量法在隧洞开挖过程中测量拱顶沉降及边墙收敛。

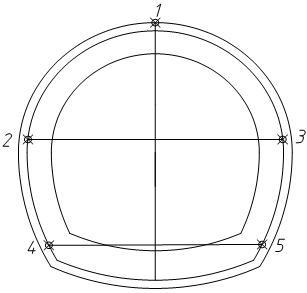

纪洪隧洞土洞段监测点布置见图2。1#监测点监测顶拱沉降,2#、3#点为上导测点,4#、5#点位下导测点,主要监测边墙收敛。

图2 土洞段洞内监测点布置图

2.2 典型断面监测结果分析

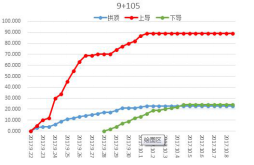

选取纪洪隧洞桩号9+105监测断面(见图3)进行分析,由于监测手段限制,上台阶开挖过程中的洞周变形难以获取。从监测图中可以看出,纪洪隧洞土洞段采用三台阶法,上导围岩变形量最大,对隧洞稳定起到决定性作用,其变形可分为4段:

(1)A区。急剧变形阶段,隧洞上台阶开挖后,由于横向空间效应,变形急剧增大,此阶段上导变形占总变形量的77.8%,此时初期支护尚未完全生效,例如喷射混凝土强度尚未达标,故在围岩应力释放过程中,围岩变形增速较大。A区变形主要受开挖形式、洞型及支护措施影响,纪洪隧洞初设阶段本采用CRD法开挖,但变形较三台阶法更大,故在实施阶段改用三台阶法开挖,有效地降低横向空间效应的影响,控制了洞周变形总量。

(2)B区。缓慢变形阶段,此阶段随着上台阶初期支护的发挥作用,在一定程度上限制了变形的发育,且围岩应力释放逐渐减弱,变形趋于稳定。

(3)C区。急剧变形阶段。随着下台阶开挖,上导围岩变形以及拱顶沉降呈增大趋势,这是因为下部开挖,上部台阶围岩受到二次扰动,围岩应力重分布,导致变形二次发展,此阶段上导变形占总变形量的20%。

(4)D区。基本稳定阶段,这时开挖面与监测断面已接近2倍洞径距离,空间效应减弱,围岩变形进入时间效应影响阶段,此时二衬已完成,隧洞变形速率小,逐渐趋于稳定。

图3 纪洪隧洞土洞9+105拱顶下沉与净空收敛变形量

3 变形影响因素

从监测数据来看,土洞施工过程中的洞周变形具有明显的时空效应,且与多种因素相关。通过对不同施工断面的监测数据分析,探寻在土质隧洞在开挖过程中的各阶段变形影响因素。

3.1 开挖方式及支护措施

A区变形由横向空间效应主控,其值大小受到开挖方式及支护措施的影响。根据施工监测资料,在土质隧洞中施工,该阶段变形可占总变形量的70%~90%。在施工过程中,采用超前支护措施,可有效降低总变形量。

3.2 应力重分布

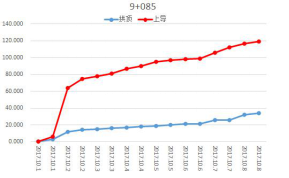

隧洞开挖后,土体变形会随着时间而改变,B区总变形量主要受控于土体的应力调整时间,以桩号9+085段监测断面进行简单分析,监测数据见图4。

图4 纪洪隧洞土洞9+085拱顶下沉与净空收敛变形量

桩号9+085段施工时由于客观原因导致后续施工缓慢,积水未抽排,给了上导土体一个较长的应力调整阶段,即使在初期支护后,变形依旧难收敛。

由此可看出,时间效应影响阶段主要体现为变形流变。在施工过程中,若发现初支后监测变形数据持续发展,应及时跟进二衬及仰拱,保证后方稳定,并为前方断面提供纵向支撑。同时土体遇水有流变性质,需保持抽排水,降低时间效应影响。

3.3 施工扰动

台阶法开挖,上部初期支护后变形逐渐趋于稳定,但受后期施工扰动,应力场二次分布,变形会有突变特征。

C区变形大小主要受支护强度控制,纪洪隧洞桩号9+090段,下台阶施工时,上部台阶初期支护已完成较长时间,从监测图中可以看到下台阶开挖后,拱顶和上导变形虽有增大趋势,但变形量相对较小,变形值9.6mm,只占总变形量的8.7%。这是因为9+090段下台阶施工时初期支护措施已开始发挥作用,故下部围岩应力释放后上导变形增量不明显。

3.4 台阶长度

采用三台阶法施工,台阶长度对洞身的变形有着重要影响。在现场施工过程中,由于种种客观因素,台阶长度需视现场情况适当调整,若台阶长度过长将导致洞身及支护结构变形过大。

若上台阶掘进过长,则纵向应力释放范围扩大,初期支护承受压力增大,且掌子面支撑效应减弱,变形必然增大。若中台阶和下台阶掘进过长,则难以在纵向上发挥二衬和初支的支撑作用。掘进长度增大,则初支全断面封闭所需时间更长,同样不利于隧洞稳定。

4 结语

综上所述,基于纪洪隧洞土洞段现场监测数据,探讨了土质隧洞施工过程中的变形影响因素及处理措施,得出以下结论:隧洞开挖方法对隧洞变形有较大影响,土质隧洞施工,在条件允许的情况下,应尽量选择分层分台阶开挖方式,以控制总体变形量;土质隧洞采用三台阶法施工,其施工过程中的变形具有明显的时空效应。可采用超前支护措施降低横向空间效应影响,及时跟进支护措施以降低纵向空间效应和时间效应影响;开挖后遇监测数据异常,初支结构变形,应立即停止开挖并及时跟进二衬和仰拱,尽快全断面封闭,后续施工应降低台阶掘进长度,分阶段控制变形。

参考文献

[1]陈永汀,李宁,曲星,等.富水土质隧洞危险洞段处理措施及变形分析[J].水利水电技术,2014,(2).

[2]王军,李树深,王莉娜.土质隧洞的优化设计[J].河北水利,2007,(5).

收稿日期:2017-12-14

作者简介:方平(1975-),男,湖北石首人,湖北省水利水电规划勘测设计院高级工程师,研究方向:工程勘察工作。