1 油田概况

涠洲某油田位于南海北部湾海域,构造上位于北部湾盆地涠西南凹陷东南斜坡上,为始新世末期形成的断块构造,地层压力异常高压,压力系数1.61,于2015年7月完成第一批11口井的钻完井作业,于2017年2月完成第二批6口井钻完井作业。

2 施工难点

(1)高地层压力系数1.61为异常高压,最低地层压力系数0.70为异常低压,同井高低压同存,井控和井漏风险同存。

(2)地层纵向不均质性强,夹层多,可钻性差,目的层为复杂断块油藏,多种级别、不同走向的断层切割相互,岩性为砂泥岩互层。

(3)地层埋深大,抗压强度高(6000~15000psi),泥岩塑性明显,可钻性差。

(4)地层坍塌压力高,井壁失稳风险大,目的层地层坍塌压力系数为1.50。

(5)地层漏失压力低,井漏风险大,根据第一批11口井实际作业情况,最低漏失压力系数1.71。

(6)地层物性差,为中孔特低渗-低渗,储层保护难度高。

2 连续循环系统工艺

2.1 连续循环系统构成

2.1.1 连续循环短节

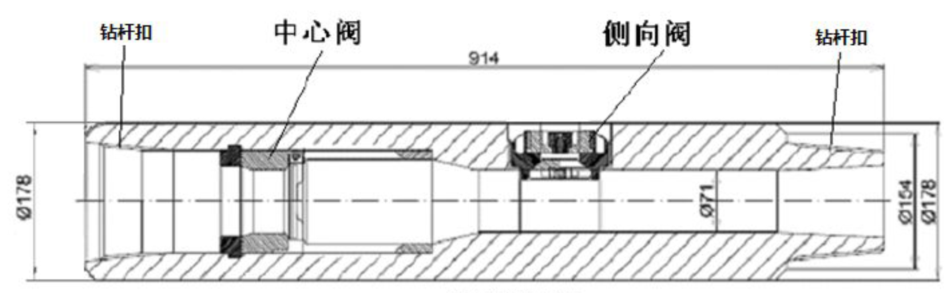

具有改变流向和内防喷功能,保持连续循环的关键设备,主要由短节本体、中心盖板阀、侧向盖板阀总成组成,与所使用钻杆扣型相同,配有中心及侧向2个单向盖板阀,中心阀为常开,侧向阀为常闭,使用时连接在每柱钻杆的顶部,测向阀打开工作时,中心阀将自动关闭,从顶驱进行正循环时则侧阀关闭,从而完成不停泵流道转换。

图1 连续循环短节结构示意图

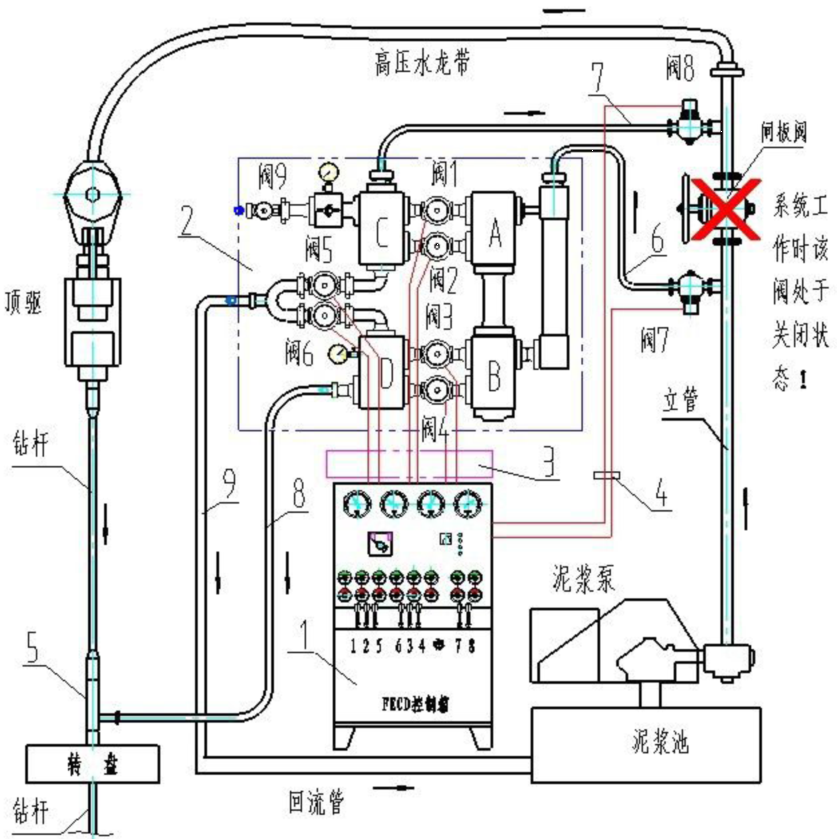

2.1.2 控制系统

由插入立管循环系统的高压控制管汇系统和控制柜系统组成。

图2 连续循系统控制柜图

2.1.3 辅助设备

辅助设备由加长吊环、工作维修间及配件仓库、气密封钻井液防喷盒、高压胶管和由任配置等组成。

2.2 主要技术参数

表1 连续循环系统技术参数数据表

| 项目规格 | NC50×Ф168 | NC50×Ф178(非标) | 5-1/2”FH×Ф184 | HT55×Ф178 |

| 短节外型尺寸 | 6-5/8”×0.85m | 7”×0.85m | 7-1/4”×0.75m | 7”×0.85m |

| 外螺纹复合承载抗拉能力T/Klb | 317T/700Klb(上扣扭矩36000ft.lb) | 317T/700Klb(上扣扭矩36000ft.lb) | 408T/900Klb(上扣扭矩47230ft.lb) | 537T/1266Klb(上扣扭矩42000ft.lb) |

| 螺纹抗扭强度ft.lb/NM | 60520/82065 | 60520/82065 | 78720/106744 | 77200/104683 |

| 额定抗内压MPa/PSI | 气40/5802 | 气40/5802 | 气40/5802 | 液75/10878 |

| 内主阀最小通径mm | Ф62 | Ф62 | Ф72 | Ф72 |

| 侧阀孔两端抗拉试验 | 500t正常 | 500t正常 | 500t正常 | 500t正常 |

| 侧阀孔两端抗扭试验 | 100000 ft.lb/135600NM正常 | 100000 ft.lb/135600NM正常 | 100000 ft.lb/135600NM正常 | 100000 ft.lb/135600NM正常 |

2.3 具体操作流程

(1)当钻完整个立柱,在保持立管循环情况下,将侧阀旋转至铁钻工背面的位置,锁住顶驱中心轴坐卡瓦。

(2)锁紧转盘。

(3)工程师接高压侧循环管线到侧阀上,具体步骤如下:

①卸松中心小堵头试漏,无漏失或小量渗漏即可将中心堵头回上紧。

②用专用工具卸松M8防侧阀中心堵块松扣螺丝,将它退出到侧阀中心堵块松扣不受阻挡位置。

③换用专用工具卸下侧阀中心堵块,放到适当位置备用。

④用手旋上十字联接头到侧阀上,用4#榔头轻敲紧扣。

⑤将带由壬的侧循环管线接到十字联接头由壬上,用榔头敲紧并栓好安全绳。

(4)指令控制系统工程师,将立管正循环转换为侧循环。

(5)卸顶驱:在转盘仍锁紧条件下,将顶驱背钳夹紧循环短节,卸松顶驱至全卸开顶驱。

(6)接入钻杆立柱。

(7)指令控制系统工程师将侧循环转换成立管正循环。

(8)卸下侧循环管线,具体步骤如下:

①松开安全绳,用榔头敲松侧循环管线由壬,卸下管线。

②用榔头轻敲松十字联接头,用手扶正卸下放好。

③涂黄油上好中心堵块到记号位置。

④上紧M8防松螺丝。

⑤再次用专用工具检查中心丝堵上紧。

(9)正常钻进。

(10)起钻时若用连续循环,按照上述规程进行逆向操作即可。

2.4 适用条件

(1)深水超深水钻井。

(2)大位移井钻井。

(3)欠平衡钻井。

(4)空气钻井。

(5)易喷易漏井。

(6)地层压力敏感井。

(7)控压钻井。

3 现场实施情况

现场共进行6口井次连续循环系统,累计进尺3682m,平均进尺613.67m,平均井深3447.83m,平均机械钻速19.82m/h,较同一个油田同一层位未使用连续循环系统井平均进尺增加10%,平均井深增加8%,平均机械钻速提高43.11%。见表1、表2。

表2 使用连续循环6口井数据统计表

| 井号 | 进尺(m) | 井深(m) | 机械钻速(m/h) |

| A12 | 601 | 3115 | 18.44 |

| A13 | 729 | 3249 | 18.05 |

| A14 | 781 | 4916 | 21.50 |

| A15 | 307 | 2792 | 21.14 |

| A16 | 835 | 3765 | 21.65 |

| A17 | 429 | 2850 | 18.30 |

| 平均 | 613.67 | 3447.83 | 19.82 |

表3 未使用连续循环9口井数据统计表

| 井号 | 进尺(m) | 井深(m) | 机械钻速(m/h) |

| A1 | 707 | 3962 | 21.30 |

| A4 | 473 | 2949 | 18.48 |

| A5 | 495 | 2875 | 11.04 |

| A6 | 607 | 3058 | 11.76 |

| A7 | 605 | 2898 | 12.30 |

| A8 | 442.5 | 2790 | 23.47 |

| A9 | 588 | 3026 | 9.07 |

| A10 | 706 | 4001 | 15.22 |

| A11 | 411 | 3239 | 14.28 |

| 平均 | 559.39 | 3199.78 | 13.85 |

4 结论与建议

(1)使用连续循环系统来提高机械钻速理念新颖,是对其功能的一次成功尝试和大胆拓展,核心是利用循环压耗保证井控安全的前提下可有效降低钻开液密度,降低地层围压以此提高机械钻速。

(2)本次使用效果良好,连续循环系统使用前后平均机械钻速提高43.11%,但是钻井液通道转换过程灌满管线时间内会造成井底压力低于地层压力,存在一定的井控风险。

(3)连续循环系统不但使用于各种压力窗口窄的井,应用前景广阔。

参考文献

[1]杨刚,陈平,郭昭学,等.连续循环钻井系统的发展与应用[J].钻采工艺,2008,30(3).

[2]张露曼.新型连续循环钻冲工艺及装置的研发应用[J].石化技术,2016,(2).

[3]褚耀强.钻井液连续循环系统的研制与应用[J].国外石油机械,2008,36(2).

[4]石俊江.连续循环系统综述[J].钻采工艺,2008,30(1).

[5]周爽.连续循环钻井[J].国外油田工程,2003,10(19).

[6]胡志坚,马青芳,王爱国.连续循环系统分流管汇结构设计与水力特性[J].石油机械,2011,39(13).

收稿日期:2018-02-26

作者简介:李虎成(1983-),男,供职于中海油能源发展股份有限公司工程技术湛江分公司,研究方向:钻完井总监。