1 引言

工业化、城市化和交通运输业等的发展,工业废水、废气和废渣排放量的增加,固体废弃物处理不善,以及人们向土壤投入大量的农药、化肥等化学物质,造成土壤污染日益严重。其中,农田土壤重金属污染现象尤为突出,我国部分耕地和很多城市近郊农田都受到了不同程度的重金属污染。土壤重金属不仅造成农作物减产,同时还降低作物的卫生品质,并通过食物链最终危害人体健康。其中,重金属镉污染尤为严重。据统计,仅20世纪90年代初我国镉污染耕地达1.3万hm2,受污染土壤的镉含量高达2.5~23.0mg/kg。镉作为一种活泼的重金属元素,可经食物链在人体中富集,对人体有很高的毒性和致病性,易引发人群健康风险,如日本神通川流域的“痛痛病”事件等。因此,如何修复重金属污染土壤、减少作物对重金属的吸收、保障食品安全和农业的可持续发展已成为我们当前的重要工作。

针对土壤重金属污染状况,研究者提出了诸多治理修复重金属污染土壤的技术,其可大致划分为3类:(1)物理修复技术,包括工程措施、电动修复和热处理修复;(2)化学修复技术,包括土壤原位钝化技术、化学淋洗;(3)生物修复技术,包括微生物修复和植物修复技术。土壤原位钝化修复技术是一种适合于大面积推广利用的重金属污染治理方法,它是一种基于添加外源修复剂,与重金属发生系列反应,改变重金属在土壤中的赋存形态,以降低其在土壤中移动性和生物有效性的技术。目前,常用的重金属钝化修复剂主要包括石灰类物质、黏土矿物、有机物料、生物炭等。已有研究表明,施用相应的钝化剂能够增强土壤对重金属的吸持固定,降低土壤重金属的生物有效性,减少植物对重金属的吸收和积累,降低土壤重金属的生态风险。

本文采用专利技术生产的一种用于农田重金属修复的纳米矿物基土壤调理剂,该调理剂是具有不规则纳米层状结构的活性矿物基土壤调理剂。研究其对降低土壤中镉和稻谷中镉含量的效果,为促进土壤修复行业可持续发展提供新思路。

2 材料与方法

2.1 试验地点

试验点位于湖南省株洲县南洲镇,该试验点气候特征为亚热带季风气候,灌排水条件较好,为典型的双季稻种植区。试验时间为2017年3月至2017年10月。

2.2 试验土壤

选择株洲县南洲镇的中度镉污染稻田土壤开展田间试验。供试土壤为第四纪红壤发育的水稻土,其土壤理化性性状见表1、表2。

表1 供试土壤基本理化性质

| 项目 | 全氮g/kg | 全磷g/kg | 全钾g /kg | 碱解氮mg/kg | 有效磷mg/kg | 速效钾mg/kg | 有机质mg/kg | 阳离子交换量Cmol(+)/kg |

| 含量 | 2.3 | 0.51 | 13.4 | 158 | 18.9 | 125.3 | 40.2 | 12.8 |

表2 供试土壤重金属含量

| 项目 | 总镉 mg/kg | 总砷 mg/kg | 总铅 mg/kg | 有效态镉 mg/kg | pH值 |

| 含量 | 1.24 | 15.20 | 78.67 | 0.49 | 5.63 |

2.3 试验材料

供试矿物基土壤调理剂由通化海汇龙洲化工有限公司生产,其主要指标为pH=8~10,氧化钙(CaO)≥40%,氧化硅(SiO2)≥20%,汞(Hg)≤2mg/kg,镉(Cd)≤3mg/kg,砷(As)≤10mg/kg,铅(Pb)≤50mg/kg,铬(Cr)≤50mg/kg,水分≤3%,细度(通过250µm标准筛)≥80%。

试验作物为早稻品种湘早籼45号、晚稻品种准两优608。

2.4 试验设计

试验设3个处理,3次重复,随机区组排列,小区面积30m2,小区间设隔离行,用塑料薄膜铺盖至田面30cm以下,各小区单灌单排,避免串灌串排。试验小区均采用育秧盘育苗移栽,移栽密度为5寸×6寸。各处理除矿物基土壤调理剂施用不同外,其余农事操作相同。早晚稻处理一致,试验处理如下:

处理1:(CK)常规施肥,基施40%复合肥25kg/亩,7~10天后追施尿素10.0kg/亩、氯化钾7.5kg/亩;

处理2:(T150)常规施肥+增施矿物基土壤调理剂150kg/亩;

处理3:(T300)常规施肥+增施矿物基土壤调理剂300kg/亩。

2.5 试验管理

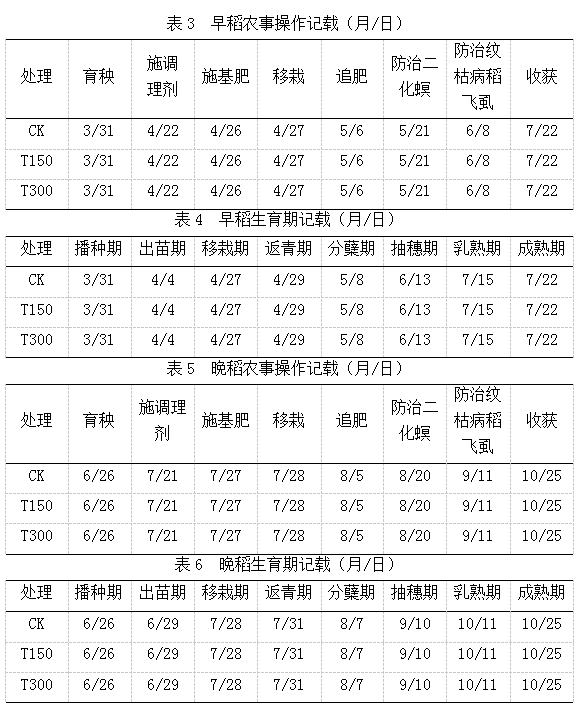

矿物基土壤调理剂于早稻插秧前5~7天施入,翻耕后充分耙匀;水稻移栽前1天施基肥,翻耕耙匀后移栽水稻秧苗;7~10天后追肥。各小区灌溉、晒田落干、病虫害防治等其他农事操作均保持一致,其农事操作见表3。试验期间水稻生育期见表4。早稻收割后原位施用矿物基土壤调理剂后种植晚稻。矿物基土壤调理剂于插秧前5~7天施入,翻耕后充分耙匀;水稻移栽前1天施基肥,翻耕耙匀后移栽水稻秧苗;7~10天后追肥。

各小区灌溉、晒田落干、病虫害防治等其他农事操作均保持一致,其农事操作见表5。试验期间水稻生育期见表6。

试验开始前取基础土壤,测定土壤基本理化性质及重金属全量和有效态含量。早、晚稻收获后每个试验小区,取0~15cm土壤样,测定重金属有效态含量。早、晚成熟后各小区单打单收,测产,并取样分析大米及植株中重金属含量,大米及植株样品采用微波消解后用ICP-MS进行重金属含量的测定。土壤有效镉为DTPA浸提后用ICP-MS进行测定。

试验数据用EXCEL、SPSS统计软件进行统计分析。

3 试验结果

3.1 矿物基土壤调理剂对水稻产量构成的影响

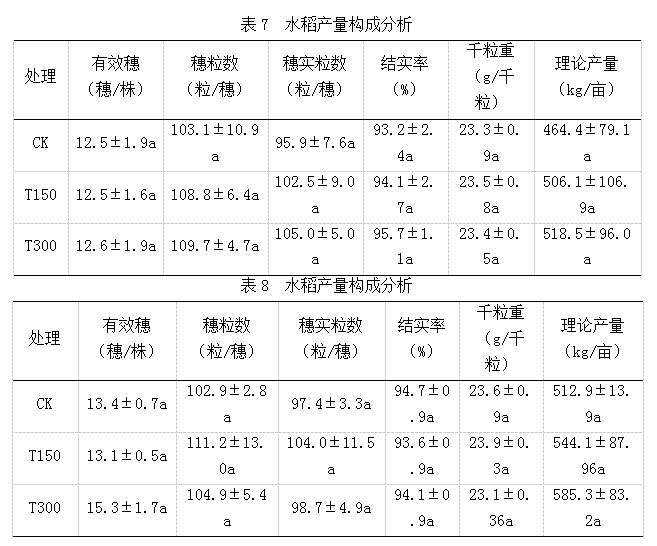

施用矿物基土壤调理剂对水稻的产量构成的影响见表7、表8。由表7可知,施用矿物基土壤调理剂早稻的穗粒数、穗实粒数、结实率有所增加,但未达显著水平;各处理间早稻有效穗数、千粒重都没有显著差异;早稻理论产量随调理剂施用量的增加而增加,处理间没显著差异。由表8可知,施用矿物基土壤调理剂对晚稻的穗粒数、穗实粒数有所增加,但未达显著水平;施调理剂300kg/亩,可增加晚稻有效穗数,但增加不明显;各处理间晚稻结实率、千粒重都没有显著差异;晚稻理论产量随调理剂施用量的增加而增加,处理间没显著差异。

3.2 矿物基土壤调理剂对水稻产量的影响

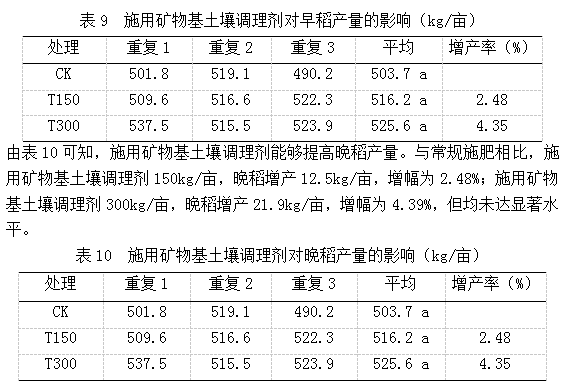

由表9可知,施用矿物基土壤调理剂能够提高早稻产量。与常规施肥相比,施用矿物基土壤调理剂150kg/亩,早稻增产15.6kg/亩,增幅为3.45%;施用矿物基土壤调理剂300kg/亩,早稻增产25.3kg/亩,增幅为5.57%(P<0.05),但均未达显著水平。

由表9、表10可见,施用矿物基土壤调理剂对水稻有一定的增产效果,且随其用量的增加而增加。

3.3 供试矿物基土壤调理剂对稻米镉含量的影响

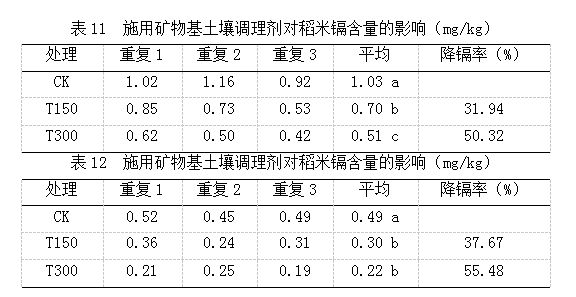

由表11可知,施用矿物基土壤调理剂能显著降低早稻稻米镉含量。与常规施肥对照相比,施用矿物基土壤调理剂150kg/亩,早稻稻米镉含量降低31.94%(P<0.05),差异达显著水平;施用矿物基土壤调理剂300kg/亩,早稻稻米镉含量降低50.32%(P<0.05),差异达显著水平。可见,施用矿物基土壤调理剂可显著降低早稻稻米镉含量,其稻米降镉效果随施用量的增加而增加。由表12可知,施用矿物基土壤调理剂能显著降低晚稻稻米镉含量。与常规施肥对照相比,施用矿物基土壤调理剂150kg/亩,晚稻稻米镉含量降低37.67%(P<0.05),差异达显著水平;施用矿物基土壤调理剂300kg/亩,晚稻稻米镉含量降低55.48%(P<0.05),差异达显著水平。可见,施用矿物基土壤调理剂可显著降低晚稻稻米镉含量,其稻米降镉效果随施用量的增加而增加。

3.4 供试矿物基土壤调理剂对土壤重金属活性及理化性状的影响

3.4.1 供试矿物基土壤调理剂对土壤有效态镉含量的影响

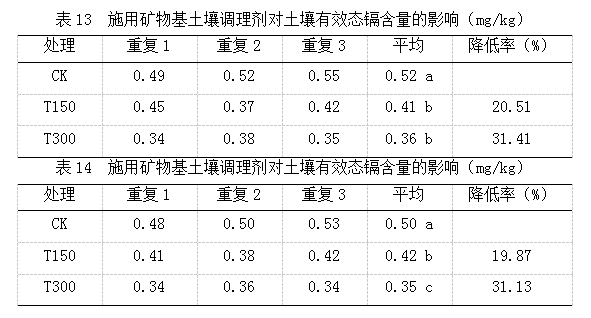

施用矿物基土壤调理剂对早稻季土壤有效态镉含量的影响见表13。与常规施肥对照相比,施用矿物基土壤调理剂150kg/亩,早稻土壤有效态镉含量降低了19.87%(P<0.05),差异达显著水平;施用矿物基土壤调理剂300kg/亩,早稻土壤有效态镉含量降低了31.13%(P<0.05),差异达显著水平。可见,施用矿物基土壤调理剂可显著降低早稻季土壤有效态镉含量,其降低效果随施用量的增加而增加。施用矿物基土壤调理剂对晚稻季土壤有效态镉含量的影响见表14。与常规施肥对照相比,施用矿物基土壤调理剂150kg/亩,晚稻土壤有效态镉含量降低了20.51%(P<0.05),差异达显著水平;施用矿物基土壤调理剂300kg/亩,晚稻土壤有效态镉含量降低了31.41%(P<0.05),差异达显著水平。可见,施用矿物基土壤调理剂可显著降低晚稻季土壤有效态镉含量,其降低效果随施用量的增加而增加。

对土壤有效态镉含量的影响与矿物基土壤调理剂的特性密切相关,矿物基土壤调理剂采用天然铝硅酸盐矿物活化改性制备而成,众所周知,粘土矿物类土壤调理剂对重金属离子具有离子交换吸附、配合等特性而实现固化,尤其,经活化后的铝硅酸盐,其中的活性硅铝酸含量高,可以与Cd发生化学反应,如硅酸根可在较宽的pH范围(pH=2~11)与Cd形成溶解度较小的硅酸化合物沉淀如Si-O-Cd沉淀物、Cd3SiO5或Cd2SiO4等,从而实现了Cd的固化/钝化,此外,制备的矿物基土壤调理剂具有较高碱性,pH提升对Cd2+可起到很好的络合与沉淀作用,从而实现了土壤有效态镉含量的降低。

3.4.2 供试矿物基土壤调理剂对土壤pH值的影响

施用矿物基土壤调理剂对早稻季土壤pH值的影响表明(表15),与常规施肥对照相比,施用矿物基土壤调理剂150kg/亩,早稻季土壤pH值增加0.15(P<0.05)个单位;施用矿物基土壤调理剂300kg/亩,早稻季土壤pH值增加0.35(P<0.05)个单位。可见,施用矿物基土壤调理剂可显著提高早稻季土壤pH值,其提升效果随施用量的增加而增加。

施用矿物基土壤调理剂对晚稻季土壤pH值的影响表明(表16),与常规施肥对照相比,施用矿物基土壤调理剂150kg/亩,晚稻季土壤pH值增加0.16(P<0.05)个单位;施用矿物基土壤调理剂300kg/亩,晚稻季土壤pH值增加0.33(P<0.05)个单位。可见,施用矿物基土壤调理剂可显著提高晚稻季土壤pH值,其提升效果随施用量的增加而增加。

3.4.3 供试矿物基土壤调理剂对土壤其他理化性质的影响

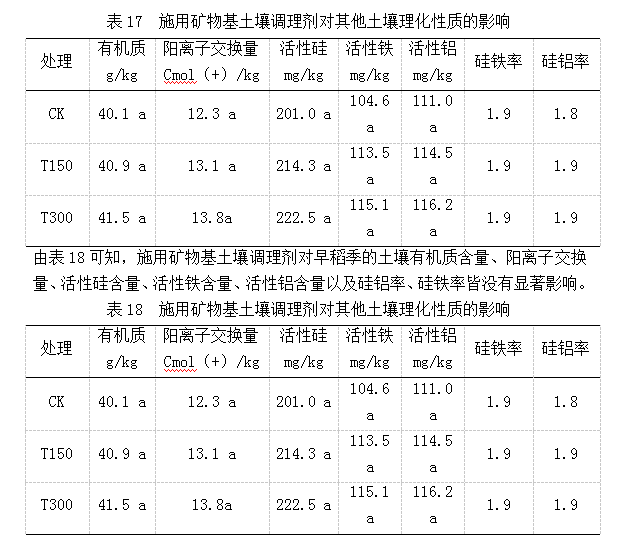

由表17可知,施用矿物基土壤调理剂对早稻季的土壤有机质含量、阳离子交换量、活性硅含量、活性铁含量、活性铝含量以及硅铝率、硅铁率皆没有显著影响。

在株洲县南洲镇早、晚稻田施用矿物基土壤调理剂进行土壤修改复试验,分析早、晚稻产量、稻米和土壤重金属含量的变化,得到以下结论:

(1)矿物基土壤调理剂含硅、钙、镁、钾等养分,可促进水稻生长,施用矿物基土壤调理剂150~300kg/亩,早稻增产3.45%~5.57%,晚稻增产2.48%~4.35%,与对照相比差异不显著;但施用矿物基土壤调理剂可显著降低稻米镉含量,早稻稻米镉含量降低31.94%~50.32%,晚稻降低37.67%~55.48%,差异显著,且随用量的增加而增加。

(2)施用矿物基土壤调理剂150~300kg/亩,土壤有效态镉含量可降低19.87%~31.41%,主要作用来源于粘土矿物类土壤调理剂的离子交换吸附、配合等特性,尤其,经活化后活性硅铝酸含量高、碱性较强,从而实现了Cd固化与稳定化。

(3)施用矿物基土壤调理剂可使土壤pH值增加0.16~0.33单位,可改良土壤酸性,但对土壤有机质含量、阳离子交换量、活性硅含量、活性铁含量、活性铝含量以及硅铝率、硅铁率等无显著影响。

参考文献

[1]环境保护部,国土资源部.全国土壤污染状况调查公报[J].中国环保产业,2014,(5).

[2]雷鸣,曾敏,王利红,等..湖南市场和污染区稻米中As、Pb、Cd污染及其健康风险评价[J].环境科学学报,2010,30(11).

[3]安曼云,杨汉奇,杨宇明,等.我国黄竹天然竹林资源现状和保护策略分析[J].山东林业科技,2010,(4).

[4]辉朝茂.黄竹生物学特性的研究[J].西南林学院学报,1989,9(2).

[5]刘小飞,杭颖.生物钝化技术修复重金属污染土壤的研究进展[J].化工管理,2015,(10).

[6]王立群.重金属污染土壤原位钝化修复研究进展[J].应用生态学报,2009,20(5).

[7]曹心德.土壤重金属复合污染及其化学钝化修复技术研究进展[J].环境工程学报,2011,5(7).

[8]肖鹏飞,李法云,付宝荣,等.土壤重金属污染及其植物修复研究[J].辽宁大学学报(自然科学版),2004,31(3).

[9]刘文华.改性膨润土钝化修复重金属土壤污染技术研究与应用[M].北京:中国环境出版社,2014.

[10]周东美,邓昌芬.重金属污染土壤的电动修复技术研究进展[J].农业环境科学学报,2003,22(4).

[11]BASTA N T,MCGOWENB S L.Evaluation of chemical immobilization treatments for reducing heavy metal transport in a smelter-contaminated soil.Environmental pollution,2004,127(1).

[12]宁东峰.土壤重金属原位钝化修复技术研究进展[J].中国农学通报,2016,32(23).

[13]刘耀驰,曹正海,钟楚彬.一种矿物基土壤修复剂及其制备方法.201610589686.1.

收稿日期:2018-04-05

作者简介:刘铮翔(1983-),男,湖南岳阳人,供职于湖南隆洲驰宇科技有限公司,硕士,研究方向:环境保护、作物栽培。刘耀驰(通信作者)(1972-),男,中南大学化学化工学院教授,研究方向:环境化学、功能材料及矿物综合利用。

基金项目:湖南省重点研发计划(项目编号:2016SK2069)。