中国地震预测的序幕

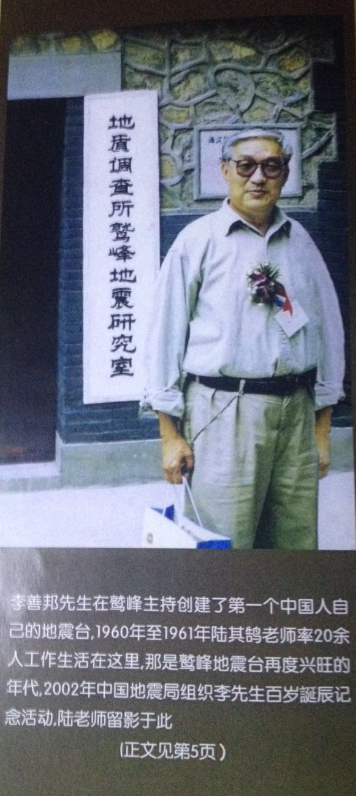

1960年初,陆其鹄随许绍燮先生,陪同当时地震预测工作较有经验的苏联塔吉克地震考察队队长涅尔谢索夫到西昌考察。回京后,陆其鹄负责中科院地球物理所西昌地震考察队的仪器观测工作,带领20多位西昌队员自行组装调试仪器,并到北京鹫峰地震台进行实战训练。人人情绪饱满,勤奋学习、工作,决心去闯地震预测的路,深夜仍灯火辉煌,鹫峰台一度兴旺了起来。1961年广东新丰江水库地震,陆其鹄和西昌队的一些同志又去了河源队,任务是研究地震发展趋势,保障大坝安全,这实际上还是一个预报问题。自此,中国拉开了地震预测的序幕。

中国地震预测工作的蓬勃发展

1966年邢台地震,周恩来总理亲自过问了地震工作,指出地震工作必须抓地震预报,并做了非常具体的指示,全国地震预测工作迅猛发展。周总理说:“专家不能垄断,要同群众结合,吸收群众的经验和智慧,集中起来,加工提炼成为一门学问,再到群众中去考证,对的肯定,不对的修正,从物质到精神,从精神到物质,不断反复地提高”。陆其鹄对周总理的这番话记忆犹新,铭刻在心。

地震预报必须坚持以地方为主

陆其鹄认为,地震预测的一个重要难点在于,不同地方发生的大震,其发生发展过程都不一样,所以地震预测也要像其他灾害防御一样,应以地方为主。一次灾害性大震,数十万人的伤亡主要是在极震区,震中100千米以外人员伤亡已很少,按照这样的尺度,短、临预报的责任宜落实到县、市政府。

寻求地震预测之路

陆其鹄也正在和三个地级市的有关部门合作,在这几个市各布4~6个测点做试验,探索一条地震预测的新路子。陆其鹄的做法是:

l 加密观测,多取信息,根据情况2~10千米布一个测点。

l 要观测与地壳变动有关的多种信息,已经用到的设备有极微震仪、次声仪、磁力仪、地温仪、倾斜仪,还有待增加。

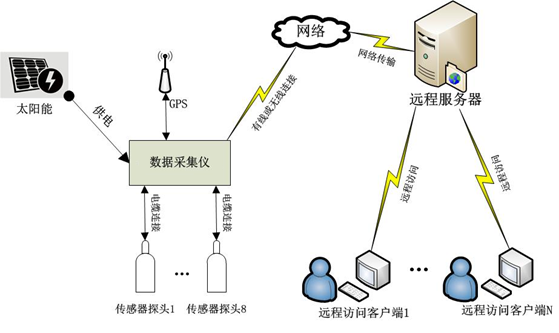

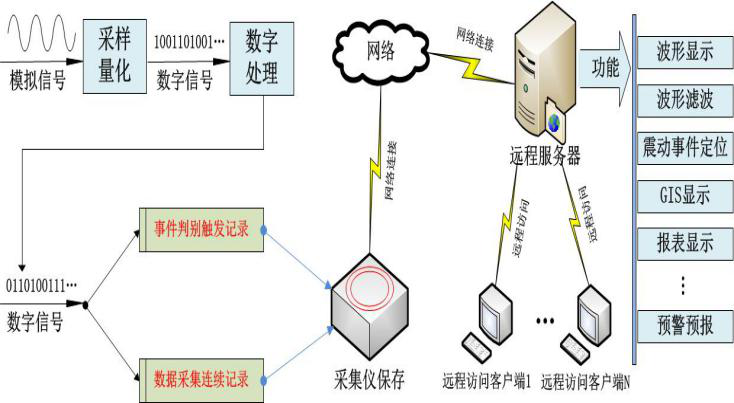

l 测点无人值守,GPS自动校时、市电或太阳能供电,有线或无线互联网络传输,兼有高采样率的事件判别触发记录和低采样率的慢变化量的连续记录,在任何有网的地方都可以及时掌握各测点的观测信息。

系统信息观测网示意图

测点信号的数字化和传输示意图

l 综合处理各测点的数据,排除局部性干扰,获取真实的与地壳变动有关的信息。

l 在数据中心可及时看到震源的三维分布图,各观测点的地震烈度图,以及各种手段的原始记录波形。

l 积累几个月资料,初步确定本监测区域地壳稳定性判据,并随着资料的不断积累,不断修正判据。

l 各地摸索积累本地的经验,一旦异常突出,则当地政府应考虑是否以某种形式在一定范围内发布预报。

l 相邻地区信息共享,情报互通,产生异常的范围常和发震的强度有关。

l 密切联系群众,陆其鹄已经结识了多位村干部,老百姓对地震预测工作是支持的。

l 坚持专群结合。

地震预测的目标是明确的,就是要严格执行中央的要求——“切实保障人民群众生命财产安全”。

纪念李善邦先生诞辰100周年时,陆其鹄教授在鹫峰地震台的留影