1 工程概况

广东城乡10kV电网线路供电半径长、线路损耗大、功率因素低,对电力部门造成了非常大的损失。电网中电压过低会对电脑、电视架、空调等带电器设备的正常运转造成影响。为保证电网运行的安全性和稳定性,需要对电网进行改造,同时也是配电网建设的必经之路。由于配电网规模庞大,归为任一级的管理单位,都无法单纯依靠人工实现精细化管理。另外,分布式电源的不断发展,对传统配电网的管理方式提出了一定挑战。因此,本文提出基于分布式电源背景下的主动配电网电能质量综合治理优化控制解决方案,实现从信号采集到优化决策再到指令执行的全过程计算机智能系统,以满足目前配网对生产管理、电能质量提升、降损节能等方面的要求。

2 配电网分布式协同电能质量治理控制策略研究

在主动配电网体系下,依据全局优化、分层协同、区域自治的原则,研究基于主导节点的智能区域分割技术,进而基于弱通信交互的分布式协同电能质量治理控制策略,全面提升配电网的电能质量指标。主动配网体系下,各类电能质量治理设备种类繁多,包括各类分布式电源、配变无功补偿、有载调压配变、有源滤波器、电抗器等,研究主动配电网下电能质量治理设备标准通信规约,依托统一标准规范,进而实现对配电网电能质量治理设备的综合管理和协调控制。

2.1 控制策略

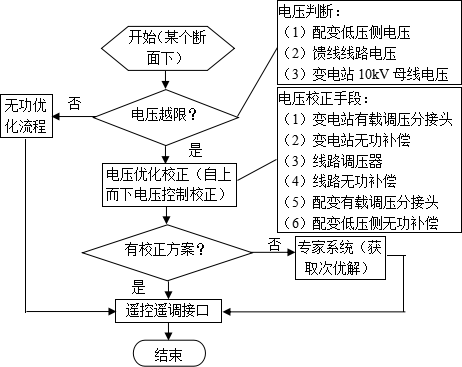

基于三级协调的配电网无功电压优化方法,主要涉及10kV无功补偿设备控制、10kV线路调压器控制、配变低压无功补偿控制等方面,每层控制时都需要考虑其对电压和无功造成的影响。配电网电压预算的方法是自下而上的判断,电压校正控制是自上而下的策略,并按照下述原则进行控制:电压超过限制时,将电压校正功能启动,并对负荷波动变化情况进行分析,生成相应的遥控命令。电压校正实时控制流程图如图1所示。

图1 电压校正实时控制流程图

2.2 Consistent Hashing分布式算法

考虑对于多台计算机的分布式计算,在每台工作站上实现负载平衡,在增加计算节点和节点故障退出的情况下能维持系统的稳定,确保系统的不间断运行。

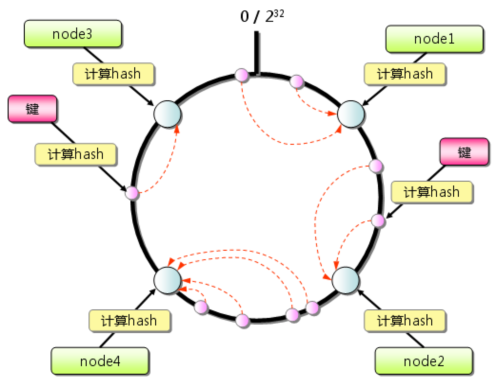

系统在分布式任务分配上采用Consistent Hashing算法,确定统一的Hash函数,确保Hash值在0~2之间。首先对各个工作站节点的哈希值进行计算,配置到0~2圆上,然后使用相同的方法将计算群落键的哈希值计算出来,并将其映射至圆上,再根据映射位置进行查找,找到第一个节点后对数据进行保存。如图2所示。

图2 分布式节点接入

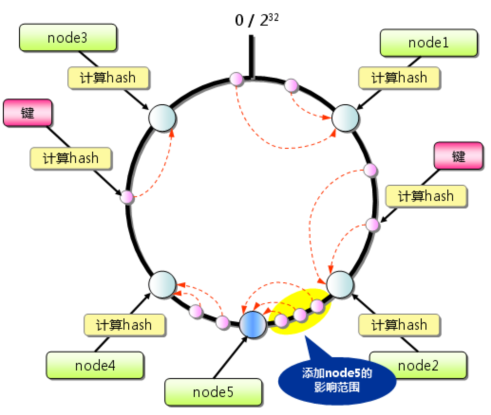

考虑对图2的圆增加一台工作站(节点),只会影响新增节点逆时针方向的计算群落,对键的重新分布造成了非常大的抑制,维持了计算体系的稳定性。接入分布计算节点如图3所示。

图3 接入分布计算节点

考虑到一般的Hash函数,节点映射地点分布情况不均匀,所以各工作站按自身计算能力申请了100~200个虚拟节点。可以使分布不均匀的情况得到抑制。在增加工作站时,在新工作站上分配的数据实际上来自多台工作站,而有工作站故障退出时,其负荷也会分担到多个工作站上。

Consistent Hashing算法可以确保在工作节点数量变更时可以自如适应,实现计算任务的负载均衡,而不会导致计算任务的大批量重新分配。

因此,分布式电源接入的主动配电网电能质量治理大数据挖掘技术,旨在确立分布式电源接入的主动配网电能质量治理所需的数据,如节点电压、负荷状态、分布式电源出力、潮流、谐波含量等,掌握不良数据检测、辨识及修正机理;综合考虑分层分区电压控制及功率特性、无功控制装置动作特性等,考虑分布式电源、负荷的波动规律和随机性,构建主动配网电能质量治理信息数据库。在主动配电网体系下,依据全局优化、分层协同、区域自治的原则,研究基于主导节点的智能区域分割技术,进而研究基于弱通信交互的分布式协同电能质量治理控制策略,全面提升配电网的电能质量指标。

3 分布式电源调试技术的应用

分布式电源接入的主动配网电能质量治理大数据挖掘技术研究,是确立主动配网电能质量治理所需的数据,构建主动配网电能质量治理信息数据库,为电能质量综合治理技术的研究提供基础和依据。

主动配电网分布式协同电能质量治理控制策略,研究基于主导节点的智能区域分割技术,进而研究基于弱通信交互的分布式分区协同电能质量治理控制策略,是电能质量综合治理技术的实现手段。

主动配电网电能质量治理设备标准通信规约的研究,实现了主动配网下的电能质量治理设备的综合统一管理,依托统一标准规范,才能实现对配电网电能质量治理设备的综合管理和协调控制。

主动配电网分布式智能控制装置研发及其应用示范,基于主动配电网分布式协同控制策略,开发分布式智能控制装置,利用这些装置才能实现分层分区架构下,实现分布式光伏、小水电等多种分布式电源接入的电能质量综合治理,满足主动配电网对生产管理、电能质量提升、降损节能等各方面的要求,同时根据工程应用的实际建设和运行管理经验制定相关规范,以验证研发装置的有效性。

首先通过调研的形式,为该项目的开展提供基础资料;其次在已掌握的技术基础上,进一步进行工程应用研究,包括硬件设备的关键技术,基础理论研究;上层数据平、控制系统的建设研究;最后形成完整的系统体系,并建设一套立体的基于多智能技术的电能智能动态治理控制系统。具体步骤如下:

(1)进行调研,掌握区域配电网损耗、功率平衡与节能控制的现状。

(2)首先进行硬件设备的研究,包括电力电子电路拓扑的结构研究、控制方法研究、电路器件选型研究,并试制样机,进行实验室的试验测试研究。

(3)安排专门人员对硬件设备的关键技术与制造技术研究。硬件设备应能适应电力系统的各种工况,符合电磁兼容性要求。同时,具备人机界面及与自动化系统接口技术的研究,明确分散控制与中央控制间的相互关系。

(4)对上层数据平台&控制系统的关键技术进行研究,充分结合现代通信技术、计算机技术、网络技术,实现系统可观测(能监测所有设备的状态)、可控制(能控制所有设备)、完全自动化(可自适应并实现自愈)和系统综合优化平衡,从而使电力系统更加清洁、高效、安全、可靠。在控制过程中,将分布式电源根据控制量及数据类型进行分层,然后建立不同层和同层之间控制量间的联动协调策略,同时控制量隶属于具体的分布式电源发电设备,达到协调控制的目的。整个系统同时具备了负荷预测、数据采集、协调优化控制、发电功率预测等功能,实现了综合评价报告、协调控制、运行状态监视、数据挖掘、负荷预测等高级应用功能,保证了分布式电源的安全运行。

4 结语

综上所述,本文以实际工程为例,对基于大数据下分布式电源调控方法和调试技术进行了分析,通过实践证明,该调试技术具有可靠稳定、运行准确、人机界面友好等特征,满足了设计要求。

参考文献

[1]许德志,汪飞,毛华龙,等.多并网逆变器与电网的谐波交互建模与分析[J].中国电机工程学报,2013,33(12).

[2]李军,许继生,王生渊,等.一种并网型光伏电站光功率及发电量预测的方法[J].青海电力,2010,(2).

(作者梁显森系广东电网有限责任公司云浮新兴供电局工程师)