大采高综采工作面具有单产高、工效高、回采率高、经济效益明显等优点,相较于普采具有一定优势。但因其“支架-围岩”稳定性差、事故率高以及地表沉陷严重的缺点,制约了大采高工作面安全高效开采。采场超前支承压力必然会导致煤岩体内部结构破坏,从而影响开采煤层稳定性,顶底板破坏以及支承压力作用范围内的煤岩体力学性质等。工作面前方煤体在支承压力的作用下内部结构发生破坏、畸变,严重的会导致回采工作面冒顶、片帮、底臌以及冲击地压等地质灾害。对大采高工作面矿压显现规律等的研究不能墨守成规,必须具体问题具体研究,结合实际情况,进行定性分析,从而适应不同地质条件高产、高效的要求,同时也具有重要的经济意义和社会意义。

1 工作面布置

1.1 工作面概况

12117大采高工作面位于柳塔煤矿12煤层西部盘区,工作面东侧为12116-3及12116-4综采工作面采空区,西侧紧邻井田边界,南侧紧邻盘区大巷,北侧为实体煤,未采动。工作面长256m,推进长度为1338m,倾角为1°~3°,煤容重1.32t/m3,煤层厚度4.5~5.0m,平均采高4.8m,可采储量217万t。煤层顶底板情况详见表1。

表1 煤层顶底板特征表

| 煤层顶底板情况 | 顶、底板 | 岩石名称 | 厚度(m) | 岩性特征 |

| 老顶 | 粗粒砂岩 | 12 | 浅灰白色,中粒砂状结构,层状构造,岩石中发育水平层理,斜层理和小型交错层理。成份以长石、石英为主,钙质胶结,分选性较好,磨圆度中等 | |

| 直接顶 | 粉砂岩 | 8.92 | 直接顶灰色,泥质胶结,近水平层理,夹薄层细砂岩 | |

| 直接底 | 细粒砂岩 | 2.32 | 直接底灰白色,泥质胶结,近水平层理,夹薄层砂质泥岩,分选中等 |

1.2 工作面支架布置

大采高综采工作面支架选型,必须与大运量、高强度采煤机、运输机及胶带输送机相匹配。从综采设备的技术性能要求出发,应尽量选择技术先进、性能优良、可靠性高的大阻力液压支架,既要保证各设备间要相互配套,保持采运平衡,最大限度发挥大采高优势,又要防范大采高综采工作面剧烈矿压显现对工作面人员和设备的威胁。

工作面选用郑煤生产的ZY12000/25/50型两柱电液控支架支护,共计151台。其中,中间架141台,端头支架6架(头3尾3),过渡支架4台(头2尾2)。支架工作阻力均为12000kN,除局部支架重量41.0t/架外,端头支架重量与过渡支架重量均为40.0t/架。

2 工作面顶板矿压监测

2.1 矿压监测站的布置

12117工作面设置6个观测站,每个观测站记录三架支架的采集的数据。数据的采集利用液压支架自带支架压力采集器定时定点进行采集。I号观测站采集7号、8号、9号支架的压力数据,II号观测站采集35号、36号、37号支架的压力数据,III号观测站采集70号、71号、72号支架的压力数据,IV号观测站采集100号、101号、102号支架的压力数据,V号观测站采集131号、132号、133号支架的压力数据,VI号观测站采集149号、150号、151号支架的压力数据。

2.2 工作面矿压显现规律

2.2.1 初采期间矿压观测

记录并统计分析采集的数据,将6个测站记录的数据进行处理,求出支架平均工作阻力以及全部支架每次观测压强平均值如图1所示,记录成表绘制曲线图如图2所示,分析初采期间矿压显现规律。

图1 顶板来压监测与支架工作阻力平均值曲线

图2 监测站各支架平均工作阻力关系

结合采集数据绘制曲线图可以看出,支架的平均工作阻力为8791kN。初采期间顶板来压均匀,液压支架工作阻力变化不大,并未出现顶板来压瞬间增大的现象,检测的液压支架工作阻力均小于10000kN,符合液压支架规程范围,支护效果良好。

2.2.2 正常回采期间矿压观测

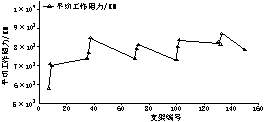

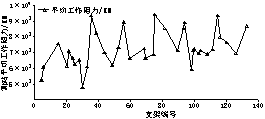

在工作面正常回采期间,对各监测站支架进行实时监测统计,监测站内的支架工作阻力数据随着工作面的开挖呈正态分布,即靠近机头、机尾以中间支架区域的支架工作阻力相对较大。随着工作面的推进总支架工作阻力会周期性的突然瞬间增大,这表示周期来压突然发生,以最具代表性的I测站以及III测站作为分析目标。绘制工作阻力与推进距离关系图以及工作阻力频率分布特征图,如图3、4所示。

图3 I测站支架工作阻力与推进距离关系

图4 III测站支架工作阻力与推进距离关系

顶板来压监测站从开挖4.7m时进行实时监测,从图3可以看出I测站采集的数据在回采4.7~33.0m阶段时随着工作面的开挖支架工作阻力在6500kN左右浮动,最大支架工作阻力值为7108.96kN,最小支架工作阻力值为4772.8kN。当工作面回采至36.0m时,支架动作阻力由33.0m时的监测值(6132.16kN)瞬间增大到9343.2kN,此时老顶初次来压突然发生,来压前回采工作面上方空间的顶板压力还比较小,来压后工作面开始出现片帮,但并不代表塌陷。开采至48.5m时支架工作阻力值回落到6174.72kN,初次来压影响范围达12.9m。工作面开采至55.8m时支架工作阻力为8239.36kN,此时老顶的周期来压发生,来压步距为20.2m。随后又发生多次回采工作面周期来压分别为75.3m时,来压步距为19.49m;94.2m时,来压步距为18.9m;114.5m时,来压步距为20.3m;132.8m时,来压步距为18.3m。

从图4可以看出III测站采集的数据在回采4.7~33.0m阶段时随着工作面的开挖支架工作阻力在7100kN左右浮动,最大支架工作阻力值为7385.28kN,最小支架工作阻力值为5526.4kN。当工作面回采至36.0m时,支架动作阻力由33.0m时的监测值(6561.6kN)瞬间增大到9296.8kN,此时老顶初次来压突然发生,来压前回采工作面上方空间的顶板压力还比较小,开采至43.6m时支架工作阻力值回落到6853.92kN,初次来压影响范围达8.0m。工作面开采至55.8m时支架工作阻力为9073.12kN,此时老顶的周期来压发生,来压步距为20.2m。随后又发生多次回采工作面周期来压,基本来压情况与I测站类似。

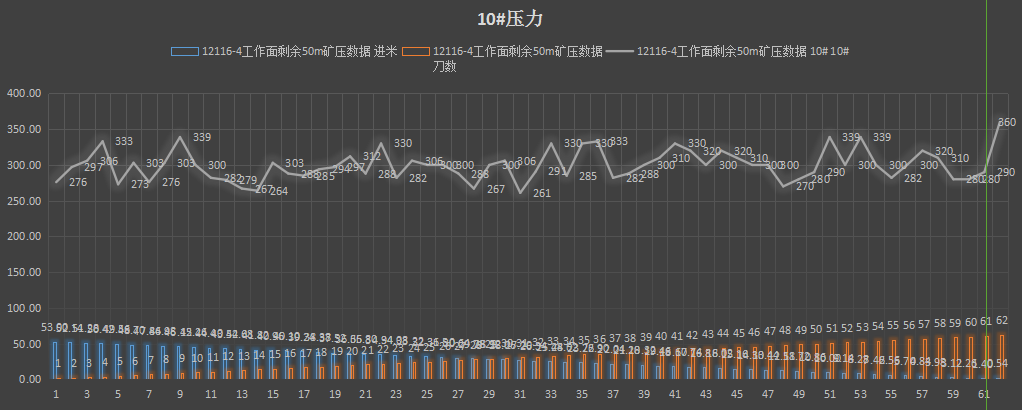

2.2.3 末采期间矿压观测

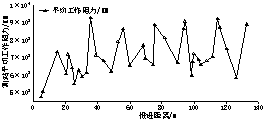

在工作面剩余100m时开始统计并记录工作面的支架压力表的压力数值,并将平时生产过程中来压现象进行记录总结。

工作面末采剩余100m期间一共统计了5次比较明显的来压记录,工作面剩余96m时第1次来压,40-110架压力大于400bar,最大压力达到440bar;剩余77.5m时第2次来压,来压持续3刀,来压30-140架,来压明显,来压步距为18.5m;工作面剩余57.5m时第3次来压,来压步距为20m,工作面40-130架来压,最大压力达到528bar;工作面剩余38.5m时第4次来压,来压步距为19m,来压持续3刀,40-150架压力大于400bar,最大压力达到520bar;工作面剩余3.5m时第5次来压,来压步距为15.5m,来压持续4刀,40-150架压力大于400bar,最大压力达到510bar,工作面片帮严重,甚至有爆帮显现。

单个支架的压力情况变化如图5所示。

图5 单台支架压力变化情况

综合以上数据认为:大采高工作面在初次来压后会出现多次老顶来压,来压步距多在18~20m范围内,老顶来压期间工作面煤壁出现局部片帮的现象,现象集中在煤壁的中上部,片帮直接导致液压支架的护帮板不能护实煤壁,支架工作阻力也会比其他周期来压较大,来压步距变为40~70m范围内,认为此时的周期来压为大周期来压。大周期来压的表现为:来压时顶板慢慢发生漏顶现象,如若漏顶并未及时发现,割煤机割一刀煤后拉架,液压支架易冲天,回采期间应该重点防范,工作面作业人员必须经常观察顶板情况,发现顶板漏顶及时超前拉架。与此同时,拉架时必须认真观察顶板是否平整,确定平整后才可拉架,避免由拉架引起的顶板不平整。

3 超前支承压力监测

3.1 超前支承压力监测站的布置

如图6所示,在12117回风巷以及运输巷内距工作面60m处分别布置第一个监测点,测点主要布置在巷道煤帮的中部位置,标记为1#监测站,然后每隔10m布置一个监测站,在每个测站处的下帮煤壁上,垂直于煤壁打设钻孔,共计布置九个监测站。特别要注意的是工作面采用了KSE-II-I型钻孔应力计,分为5m应力计、6m应力计、7m应力计3种型号。工作面设计1#监测站布置在距离工作面60m处,1#、4#、7#监测站采用孔深5.0m应力计;2#、5#、8#监测站采用孔深6.0m应力计;3#、6#、9#监测站采用孔深7.0m应力计,应力计初始值设为6MPa。

3.2 超前支承压力分布规律

3.2.1 12117回风巷超前支承压力

将设置于工作面回风巷的监测站数据收集整理后绘制成超前支护段煤壁压力载荷测点数据特征曲线,如图7所示。从曲线图中可以看出,12117回风巷距离工作面上端头较远处的煤帮受到压力较小,但在工作面前方80m范围内应力变化较为剧烈,在距工作面4m以外(指向巷道方向),距离工作面越近煤帮的破坏程度越大,受到的压力也越大。在大采高工作面上端头超前支护段的煤帮较为松散破碎,受工作面回采影响,在工作面前方4~90m范围内,大部分煤帮的底角会发生片帮现象,导致煤帮处的一部分水平应力被释放,在顶板压力较大的情况下,工作面主要采用π型钢梁进行支护,支护效果良好,顶板的压力部分作用于π型钢梁单体液压支柱上,在一定程度上缓解了两帮的侧压力,从而使得工作面上端头超前支护段煤帮中部整体水平应力值较小。

图6 超前支护段煤壁压力载荷测点数据特征

图7 钻孔应力与推进距离关系

3.2.2 12117运输巷超前支承压力

12117运输巷超前支护段受工作面采动影响,巷道下帮的煤壁整体载荷并不是很大,数值都在6~10MPa范围内。将设置于工作面运输巷的监测站数据收集整理后绘制成钻孔应力与推进距离关系曲线,在工作面安装钻孔应力计后,随工作面回采钻孔应力计很快就出现卸压现象。这是因为监测站周围的煤岩体受力开始变形破坏、松动泄压,导致围岩应力下降,钻孔进一步受力变形后,变形压力逐渐趋于稳定状态,钻孔内的压应力总体呈现出不断升高的趋势。

4 结论

(1)大采高综采工作面相较普通综采工作面,矿压显现规律有其特殊性。老顶初次来压与周期来压沿工作面方向不是同时来压,而呈现出局部来压、逐渐迁移的特征。大采高工作面顶板变形位移大,直接顶范围扩大,导致原来的基本顶转变为直接顶,随支架及时垮落,垮落顶板垫层加厚使得虽然支架荷载增大但动载系数却很小,支架受力以围岩静载为主,且无冲击性。

(2)大采高综采工作面开采强度高,岩层顶板产生挠曲变形的空间增大,客观上增加了直接顶发生失稳变形的空间和强度。大采高综采面矿压显现较普通综采更为剧烈,局部冒顶、片帮严重显现更加严重,从顶板控制的角度讲,应尽可能采取措施减少采空区顶板岩层悬顶的范围,缓解工作面矿压显现。

(3)相较于普通采高工作面,大采高综采工作面支架冲击载荷更为突出,支承压力范围更广,工作面周期来压明显,来压强度增加。因此,大采高综采工作面需根据顶板岩层特征、煤层赋存条件、老顶厚度、煤层埋深等因素,合理选用大阻力液压支架,对于满足顶板控制的要求、减缓矿压显现对正常回采的影响均有重要意义。

参考文献

[1]陈治中,汪占领,王文新.枣泉煤矿地应力测试及其分布特征分析[J].煤矿开采,2017,16(5).

[2]周光华,伍永平,林红梅,等.复杂特厚煤层6.2m采高开采工艺优化[J].西安科技大学学报,2015,30(4).

[3]刘小明,来兴平,崔峰,等.复杂煤层6.2m大采高支架工况监测与分析[J].煤炭科学技术,2017,39(3).

[4]赵亚,王磊.宁东煤田羊场湾煤矿地质构造特征浅析[J].科技展望,2015,(29).

[5]来兴平,周光华.基于现场监测的破碎围岩介质垮落失稳及综合分析[J].煤炭学报,2014,33(3).

[6]孙庆先,牟义,杨新亮.红柳煤矿大采高综采覆岩“两带”高度的综合探测[J].煤炭学报,2016,(S2).

[7]王家臣,仲淑妲.我国厚煤层开采技术现状及需要解决的关键问题[J].中国科技论文在线,2014,(11).

[8]孟宪锐,吴昊天,王国斌.我国厚煤层采煤技术的发展及采煤方法的选择[J].煤炭工程,2014,46(10).

收稿日期:2018-06-03

作者简介:冯晓栋(1981-),男,山西临汾人,国家能源投资集团神东柳塔煤矿工程师,国家能源投资集团神东煤炭集团柳塔煤矿生产办主任,研究方向:煤矿采掘技术管理。