1 工程概况

1.1 项目简介

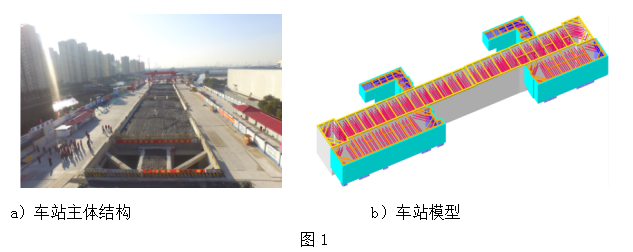

上海轨道交通14号线,为一条在建的横穿上海市区的轨道交通线,14号线20标段是14号线的文明施工样板标段,包括锦绣东路站、金港路站、金粤路站。3个车站相距均在1200m左右。

其中,锦绣东路站为地下二层双跨岛式标准车站,主体规模236m×19.14m(净尺寸),站台中心处顶板覆土约3.0m,底板埋深约16.34m;金港路站为地下二层岛式站台车站,主体规模338m×19.14m(净尺寸),站台中心处顶板覆土约3.25m,底板埋深约16.59m。金粤路站为地下二层岛式站台车站,主体规模236m×19.14m(净尺寸),站台中心处顶板覆土约3.27m,底板埋深约17.49m。

1.2 工程特点和难点等

本工程车站地质条件复杂,地下水位水压高,深基坑开挖过程中安全隐患多;结构施工过程中,结构复杂、预埋件、预留孔洞多,综合管线施工过程中易出现漏项;地铁施工工序复杂、质量要求相对较高等等,施工总体难度较高。3个车站需协同管理。

2 BIM组织与应用环境

2.1 BIM应用目标

随着BIM的蓬勃发展,我国各地区的业主越来越重视,尤其是上海。我公司顺应形势,响应业主需求,在项目深入开展了BIM技术应用,籍以解决以往管理粗放、应用点分散等问题,尝试辅助建设智慧化工地,使项目管理提质增效。

2.2 BIM实施方案

在本项目实施开始前,先行制定了完整的BIM实施方案,统筹规划应用目标,制定应用方法、原则,分阶段循序渐进实施。本项目首次尝试BIM5D和综合监测信息平台以及二维码、无人机、VR技术、绿色施工等跨界技术,通过欧特克公司BIM软件平台以及自主研发插件的配合,进行项目协同管理,实现BIM信息的顺畅流转,辅助项目智慧化管理。

2.3 BIM团队组织

项目初期,公司即在车站项目成立了5人的BIM应用小组,并成立以公司BIM负责人为组长,项目总工为副组长的BIM领导小组,构建BIM组织框架。并配置了相关软硬件,与咨询单位签订了合作协议,确保BIM应用平稳推进。

2.4 BIM软硬件环境

软件配置:广联达系列、Revit、Navisworks、Fuzor、GEO5等。

硬件配置:惠普工作站、虚拟服务器设备(瘦客户端)、三维扫描仪器、无人机等。

平台应用:广联达5D+协筑、综合监测信息平台。

3 BIM技术应用

3.1 BIM模型构建

(1)Revit、广联达软件。分专业建立模型;模型深度等级为不低于LOD 300。

(2)BIM 5D管理平台。根据地铁工程施工工艺,分层分区。

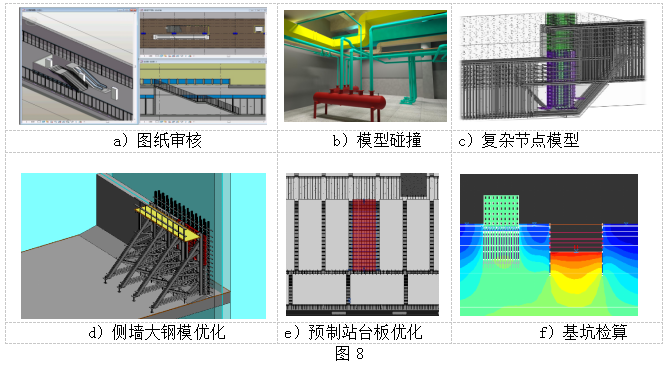

(3)FUZOR。整合模型后进行可视化校验及汇总,可视化及碰撞检测等手段,预判碰撞问题。

(4)综合监测信息平台。根据REVIT建立监测数据模型,在平台内整合处理,将监测数据信息实时反馈到管理人员的移动设备端中。

3.2 BIM应用内容

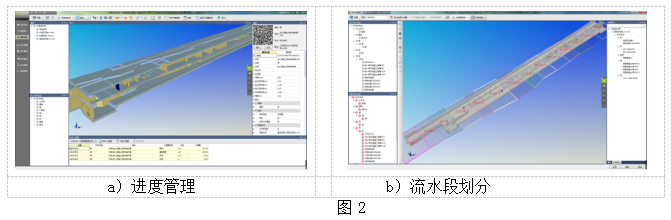

3.2.1 BIM5D管理平台

为整合以往BIM应用点多但协同度低、管理复杂、成本高等问题,我公司尝试寻找新的BIM应用模式,引入了BIM 5D管理平台,集成多专业模型、施工流水段划分、施工方案模拟、物料提量跟踪、安全质量辅助、进度成本管控、技术及资料管理等,利用网页端、移动端实时为管理人员提供系统分类信息,为项目决策提供有力支撑。

3.2.2 综合监测信息平台

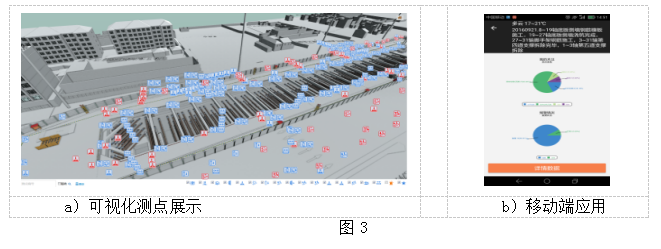

地铁车站深基坑开挖是重大风险源,基于基坑监测的重要性以及BIM技术的特点,BIM小组结合以往工程经验,参考其他项目的应用实例,根据14号线20标3个车站基坑的实际情况,开发应用了一套基于BIM的“FP(基坑)-WS(工作站)-MT(移动终端)”三位一体基坑监测管理平台。

通过计算机三维显示技术,实现深基坑施工工况的参数化模拟,由三维模型直观的表达出深基坑及其周边环境各监测点随施工工况变化的监测数据历时情况,同时通过互联网将数据传输到移动终端,真正实现了监测数据的时效性,并将施工进度展示和项目管理工作融入到管理平台中,极大方便了公司各级管理与技术人员对监测数据的管理与分析,并能及时判定和反馈深基坑的安全状态,指导深基坑施工,使项目深基坑施工有条不紊、安全可控。

为了方便使用,平台也开发了手机移动端APP,可在手机上同步推送测点信息以及实时报警信息。采用这种方式,有权限的管理人员可随时登录平台,方便了深基坑开挖施工监测工作的实时管理和有序推进,改变管理者被动流转获知监测信息为一手获知,增强了信息传递效率,提升了施工管理手段。平台的应用页面如图3所示。

3.2.3 重点方案优化

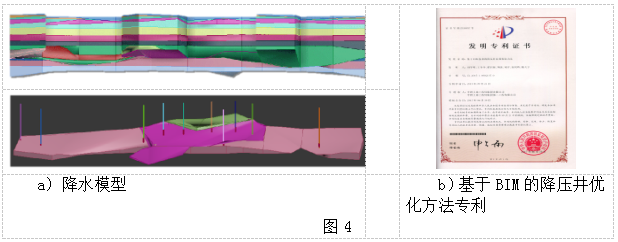

为重点解决技术难题,我公司依托BIM管理平台,将受力检算软件及自主开发的插件与平台结合,为车站的栈桥、钢筋笼的集中加工及运输、二次砌筑、基坑受力检算、降水优化、地墙钢筋的自动放样下料等专项施工方案的优化,提供辅助支持。其中以降水方案优化,成效最为显著。

为进行全面的基坑降水渗流分析及制定合理的基坑降水优化方案,首先建立关于本基坑工程降水的水文地质物理模型及数值分析模型。在土层模型所提供的数据基础上,利用Visual MODFLOW建立基坑降水三维模型,三维模型囊括了地铁车站土层分布厚薄不均、受古河道切割局部缺失、透镜体等复杂的状况。以数值模型模拟推演降水井优化前后的承压水层/微承压水层降水效果,及承压水降压后对周边环境地表沉降的影响,并通过比对降水效果和地表沉降的实际数据与模拟数据,验证合理性。现场据此方法,检查并优化降压井布设6口,并为现场因降水引发的周边环境影响,采取有针对性的措施,保证基坑降水效果良好,基坑开挖安全可控。

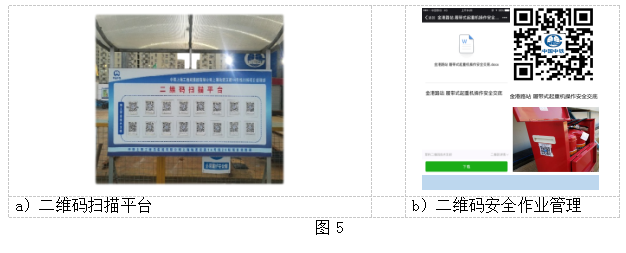

(1)二维码应用。3个车站项目工期长,过程中收集、汇总的涉及人材机等信息量将非常庞大,记录、查询、统计将会是个问题。我公司引用了二维码技术,结合移动互联网和云管理平台,信息化管控人员、设备、施工流程等,实现了共享信息、规范流程、提高施工效率和加强管理的目的。

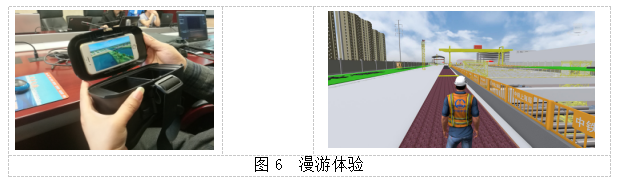

(2)VR技术应用。为了更好地展示BIM视觉效果,项目结合“BIM+VR”技术,让管理人员在虚拟世界中身临其境、直观方便地观察场地空间多阶段动态布置,判断找出不合理处。VR技术在安全教育中也得到应用,在VR安全体验区、仿真灭火区等虚拟现实场景中,让受教职工受到沉浸式培训,直观感性,效果更加明显。

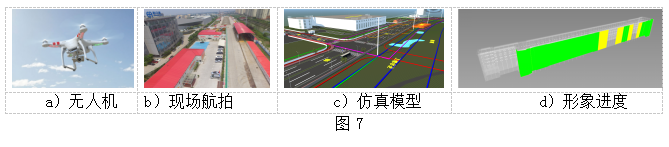

(3)无人机应用。针对车站周边复杂情况,若采用常规的方法建立周边环境的仿真模型效率将较低,我公司尝试利用无人机航拍,将详细记录的工程地形数据,包含现状居民建筑、工业建筑和商业建筑形状、地理位置和层高等信息快速转为三维模型,提高了建模效率,且真实性和准确性高。结合无人机航拍照片和视频,展示工程形象进度状况直观,可与BIM进度管控印证,从而提高项目管控进度的效率。

(4)其他应用。除了上述应用外,项目还进行了建模标准和编码规则、三维扫描、4D模拟及虚拟漫游、复杂节点深化设计、设计方案优化、模型碰撞、工程量多算比对、施工资料管理等BIM应用工作,变BIM代替常规管理为融入常规管理。综合BIM应用和常规管理的优势,辅助智慧化工地建设,加快了施工进度,促进了项目降本增效,保障了工程安全顺利。

3.3 BIM应用效果

项目BIM应用过程中共发现碰撞145处,辅助专项设计施工方案12个,通过21项变更,工期缩短65天,规避质量安全风险11项,节约成本约300多万元。作为上海地铁样板线中的示范点,在接受同行观摩的同时,多BIM技术的突出应用成为一大亮点,突出实现了智慧化建设,增强了企业社会影响力。

应用过程中我们培养了一批技术能力强,综合协调能力突出的BIM应用人才,促进了应用的深入。未项目发展创造荣誉

4 总结与展望

4.1 BIM应用的创新点

(1)项目通过基坑监测平台实现深基坑施工工况的参数化模拟,由三维图形能直观地表达出深基坑及其周边环境各监测点随施工工况变化的监测数据历时情况,真正实现了监测数据的时效性。

(2)项目通过建立地质模型,优化降水方案,增大深基坑开挖安全系数。此项研究已获得“基于BIM的降压井优化方法”的发明专利。

4.2 BIM实施的经验教训

我公司将根据本次项目经验,继续深入探索,进一步开展装配式施工技术及3D打印技术的应用研究;并将借助在项目智慧化应用的成功经验,逐步探索BIM公司层级的管理应用,我们的探索一直在路上。

4.3 BIM应用的商业价值评估

(1)作为承建商,提前使用BIM技术来模拟结构,可以在施工前预先发现建设过程中可能会出现的问题,减少了后期可能发生的修订,通过提前制定方案来减少返工。

(2)作为土建单位,通过BIM技术可以有效提高与机械、电气和管道工作人员的协作,改善项目交付的过程。

(3)运用BIM收集并同步建设系统及组件设计数据,取代艰巨的人手点算及测量,做出更早及更频密更精准的材料用量预算,指导进料,降低建设成本。

参考文献

[1]张建平,李丁,林佳瑞,等.BIM在工程施工中的应用[J].施工技术,2012,(16).

[2]杨龙盘.信息化系统集成多项目管理路径的研究及思考[J].中国新技术产品,2016,(7).

收稿日期:2018-08-16

作者简介:翟昌骏(1990-),男,江苏盱眙人,中铁上海工程局集团有限公司主管,研究方向:土木工程、信息化及BIM技术应用。

基金项目:国家自然科学基金资助项目(61170327);国家科技重大专项支持资助项目(2014ZX02502)。