近年来,地质灾害频繁发生,其发生地域以及灾害程度难以预测,但可以明确的是地质灾害发生次数越少、经济发展水平越高的地区,在发生地质灾害时遭受的损失就会越大,所以对地质灾害的防治工作要在各地都引起重视。

1 地质灾害简介及主要类型

地质灾害是指由于自然运动或人类活动产生动力,促使地质形态发生变化,在此影响因素下,形成的如山体崩塌、滑坡、泥石流、水土流失、沙漠化、盐碱化、地震、火山喷发等会对自然环境造成破坏,并使人类生命财产受到破坏的地质作用。

在地球内动力、其他外动力以及人类活动引发的地质动力作用下,地球发生了能量释放异常、物质运动以及岩石层土层位移变形现象,影响动力范围内或周边居民的生命财产安全,对日常生活、经营生产活动也会有破坏性打击,毁坏人们用于生产、生活的发展资源以及建设完成或建设中的发展成果,甚至毁灭人类文明。

(1)崩塌是由于岩块、土地的自身重力作用,导致陡峭山坡上的岩层土块突发倾落运动,一般会发生于坡度在60°~70°左右的斜坡上。崩塌的物质称作崩塌体,以岩土为主要崩塌物质的崩塌称作土崩,发生在山区的大规模岩石崩塌,则称为山崩。

(2)滑坡指的是斜坡上的岩石土体受到河流冲刷、雨水冲刷、地下水活动、地震或人类活动等因素引发的,在岩石土体的自身重力作用下,顺着土质较为湿软的一面整体或分散下滑的自然现象。

(3)泥石流指的是在山区、丘陵等地形崎岖、沙土较多的地区,经过暴雨、暴雪、滑坡等自然现象,在冲刷作用下携带大量的泥沙、碎石等物质形成特殊洪流,以极高的流量、流速对山体周围村庄造成损害,这种特殊洪流称作泥石流。

(4)水土流失是在水力、风力等外力影响下,混合沙土后形成的泥沙自身重力,造成土壤的流失,水资源也会有所损失,最终造成水土流失,自然遭到破坏。

(5)荒漠化是因为长时间的干旱少雨导致土壤湿度极低,植被也因缺水而死亡,保水保土能力下降,加上风力侵蚀、搬运等因素影响,造成大面积的土质生产力下降。荒漠化最终会导致沙漠化,我国是荒漠化程度最严重的国家之一。

(6)地震在研究上又叫做地动,是由地球底壳层在短时间内释放出极强的地质能量,产生地震波,引起地表局部地区产生震感的自然现象。板块之间的相互碰撞、挤压产生的震动能,是引发地震的最主要因素,所以地震灾害也经常发生在板块交界处。

(7)火山喷发是近几个世纪极为罕见且奇特的地质现象,是地壳活动的体现,也是地球内能的显示。地下能量产生喷发势能导致岩浆通过火山口释放到地表。岩浆中含有大量挥发物质,当岩浆上升至地表内外存在压力差异,导致岩浆喷发。

2 地质灾害的危害及防治意义

(1)滑坡对灾害发生周围地区的村民生命及财产安全构成威胁,也给工农业生产带来巨大损失。由于巨大的冲击力,滑坡灾害发生时会冲毁农田、房屋、森林及道路,同时破坏工农业生产设备、水电设施。

(2)泥石流凭借极大的冲击力冲毁建筑、工厂等,引发人员、生物伤亡,破坏基础设施,造成经济损失,破坏农田、林业,影响生产以及粮食供应。除此之外,泥石流进入河道还会导致河道拥堵,阻断航运及供水,同时排水不畅引发水灾。泥石流的湿度会滋生并传播细菌,导致大面积感染伤亡。

(3)水土流失会使土壤肥力下降、耕地面积减少、农作物产量降低。为了保障基本生活,农民会进行土地开垦,但由于肥力不足,产量也难以有所改善,导致恶性循环,土地越发贫瘠、利用率降低,阻碍经济发展。

(4)地震发生后,除震动引发的破坏之外,次生灾害带来的损失才是最主要的。地震打破了生态平衡,导致状态紊乱,会对动物活动造成影响。同时,地震会破坏水、电、气管道,引发火灾、漏电等危害,还会因为表皮损伤引发感染、瘟疫等传染病。

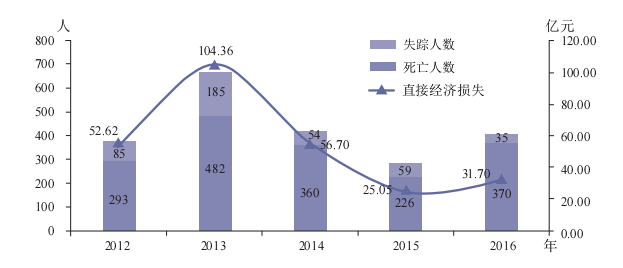

通过监控设备、现象监控进行预防能够提前的做出地质灾害预警,从而降低人员伤亡及损失,在灾难发生时做好灾害的应对工作,降低伤亡及损失。图1为2012~2016年地质灾害造成的死亡失踪人数和直接经济损失情况,可以看出随着时间的推移自然灾害造成损失的趋势呈降低态势。一方面,由于2014~2016年地质活动相比前两年频繁度降低,或者地质灾害发生地区的人员较为稀少;另一方面,则在于2012~2013年发生的严重自然灾害使中央对地质灾害的影响以及警惕程度有所上升,加之勘测技术的进步、信息传播速度的提升,对灾害进行了有效预警,降低了灾害损失。

图1 2012~2016年地质灾害造成的死亡失踪人数和直接经济损失情况

3 地质灾害的成因以及防治技术、应对措施

3.1 地质灾害成因

地质灾害是在一定的动力因素下产生的。动力因素的产生,有可能是因为自然产生的内力,致使地表产生运动,或是人为活动,如大范围的爆破、爆破实验,对大坝进行无计划放水作业等。地质灾害的主要诱发成因有:

(1)人类在采矿活动中,无计划地对矿产资源进行无节制的开采,且开采过程中只预留较少的支撑物,造成地下矿井坍塌或山体开裂,从而引发滑坡灾害。

(2)为了开凿公路或树木种植、房屋建设,在山体坡脚进行挖掘,开挖的过程中人工形成较为陡峭,切坡度较大的坡脚,极易引发滑坡。

(3)人类活动在建设山区水库或水渠之后,维护不及时或维护中出现疏漏,导致水库、水渠渗漏,水体进入土壤提升土壤湿度,土质较为湿软,从而为泥石流的产生提供水分因素。

(4)其他的人类活动如采石、爆破、大型机器介入,再加上平时对山林随意、无节制开采,也是山区地质灾害的诱因之一。

3.2 防治措施及应对技术

3.2.1生活中加强观察、预警与物资储备

在日常生活中,要加强对生物活动、自然变化的观察,像蚂蚁活动、蜻蜓、燕子、犬类的表现异常都可能是自然环境发生异常变化的前兆。处于地质灾害频发区的居民、群众要对当地地质部门发布的消息提起重视,并经常查看。日常生活中要做好对应急食品、药品的储备,在灾害发生时具有一定的能量补充以及饮用水支持,通过药具避免传染病的传播。

3.2.2 预警中加强高新技术的应用

做好对高新观测技术的引用、掌握与应用,现阶段最常用到的地质勘测技术为RTK技术。

(1)RTK技术的优势。RTK技术即实时动态差分法,是一种新的常用GPS测量方法,能够在视野之外得到实时的进行测量,且精度能达到厘米级,为工程放样、地形测绘等领域注入新鲜血液,极大地提高了测量工作效率。

RTK技术集合了高科技的电子计算机计算,提升了测量测绘的精准度与效率。通过RTK技术的发展,测绘功能越来越全面,且实现了高度的电子信息自动化,降低了人力资源投入,也减少了测量误差。

因为RTK测量技术的与传统测量技术的测量方式不同,只要两个测量站间的通讯通畅即可进行测绘工作,消除了传统测量技术因周边环境的影响造成的测量障碍,提升了测量效率,缩短极端天气下的测量周期。

因为RTK技术采用两个测量站,测量技术科技水平的提升,保证了测量测绘结果的精准性。

(2)RTK技术的工作原理及应用范围。RTK测绘技术的工作原理是在测绘基站上设置信号接收装置,通过GPS卫星系统对测绘区域进行测绘,并将测绘的结果通过卫星信号和无线电信号回传到使用者接收端口。其应用的主要设备为GPS接收装置、信号传输装置以及计算机测算程序。在测绘者的计算机接收到定位数据后运用专业的计算公式和测绘方法得出测绘数据及结果。将结果进行比对,将误差或模糊值进行分析比对,从而达到提升精度的效果。在实际应用中首先将基站、移动站与数据传输装置相连接,再通过移动测试站传输的信息和软件计算即可测量出测量点的三维坐标

因为采用最先进的测量技术与仪器,RTK技术无论从测量范围、测量次数及测量精准度上都和传统测试方式相比有所提升,需要的操作简单、轻便,减少了人员投入。因为RTK系统的操作简便,加上移动终端的发展和普及,RTK系统对操作人员的要求越来越低,降低了对从业人员的专业要求。

由于山区地形的崎岖复杂,大多数测量物、测量点的剖面要穿过山地、树木、村庄等。还有可能所测量的物体、测量点在险峻的悬崖或山涧间,如果应用传统测量上的全站仪测量,仪器间存在通视困难,要频繁建立监测点,导致测量难度极大,测量工作繁多复杂,降低工作效率,产生测绘误差,还会给测绘人员安全带来隐患。在这种情况下,就可以充分发挥RTK测绘技术在测量范围、测量精度以及人员投入上的优势。除此之外,RTK测绘技术还可以应对山区内频繁出现的大雾、强降水天气,应对山体垂直高度气温与能见度的变化。在野兽频繁出现的夜间,RTK技术也可以正常工作,提升测绘工作效率。

应用RTK技术对地质进行检测,能及时、高效、准确的察觉地质活动的异常现象,并通过专家分析,及时地做出预警应对,再由各级安全员组织群众有序撤离,有效降低地质灾害造成的损失。

3.2.3 灾难发生时的应对措施

(1)在滑坡的防治过程中,可以在滑坡发生前做好预警,通过路障的设置或排水沟的挖掘,有效阻断滑坡进入居民区域或农田,降低水流冲刷力诱发滑坡的可能性,降低损失。若不幸在山上遭遇滑坡灾害,尽量垂直于滑坡方向向高处奔跑,切忌顺随滑坡方向奔跑,这种意识是不可取的。尽量避开山区坡体进行挖掘作业,从而避开地下水活动,降低滑坡发生概率。

(2)在崩塌可能发生前,要对隐患区域进行及时的预警与撤离,在对山体陡坡的防护中要注意消除崩塌威胁。做好撤离工作,根据不同的坡度,由专业人员进行勘测,在勘测过程中对不同的坡度进行灵活处理与分析。

(3)对于泥石流的防治要注意泥石流的突发性以及高速性,地质灾害管理机构,要在泥石流多发地段提前做好预防,加大草木的种植,稳固土壤,过滤混合物中的泥沙,减缓泥石流行进的速度及冲击力,降低泥石流引发的损失。预先挖掘出泄流渠道,用于对泥石流的分流、引流,从而避免阻塞道路及河床,进一步降低损失。同时,也要注意对泥石流频发地区道路桥梁的增高与加固,避免泥石流冲击桥面行人及车辆,避免泥石流冲毁道路桥梁,阻断道路联系。

(4)注意对不稳定坡面的加固与维护。在较为陡峭的山坡地段,路段施工要避免与坡面有过多的接触,减少对破面的改造,降低施工时产生的震动。如果一定要使坡面产生运动,则要在施工前做好勘测与模拟工作,并做好加固,尤其应注重对新岩层的加固,以提升坡面稳定性,降低滑坡概率。

4 结语

地质灾害是一种影响力、破坏力极强的自然灾害,影响经济发展、人类生存、生产生活甚至是人类文明。在地质灾害的应对上,必须做好灾害发生前的预警与戒备,提升技术手段,提高检测水平,宣传并掌握灾害发生时的治理、逃生措施,以有效降低地质灾害对生命财产造成的损失。

参考文献

[1]郑文菁.浅析地质灾害防治措施及技术建议[J].城市建设理论研究(电子版),2015,(3).

[2]袁航,催文刚,温珍灵,等.RTK技术在山区地籍测量中的应用研究[J].测绘与空间地理信息,2017,(2).

[3]张涛.刍议地质灾害防治措施及技术建议[J].华东科技(学术版),2015,(3).

收稿日期:2015-09-01

作者简介:柳哲权(1983-),男,江西鹰潭人,江西省核工业地质局二六五大队工程师,研究方向:地质灾害防治。