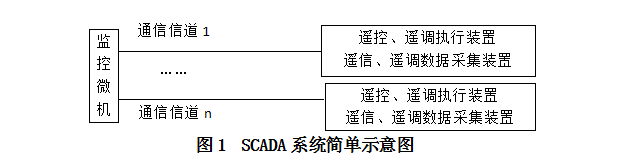

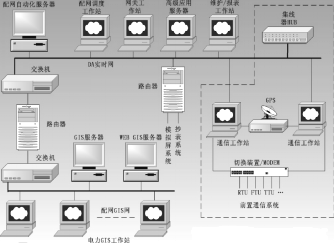

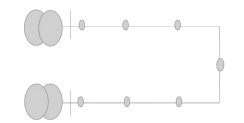

1 配电自动化与配电管理概述 1.1 配电自动化 对于配电自动化系统来说,功能层面的详细要求如下:管理故障与负荷、SCADA配电、管理设备、自动绘图、地理信息系统化管理、高级应用配电网。和输电网中的调动自动化系统相同,SCADA配电对自动化配电来说是重要基础(如图1所示),但由于采集的数据类型不同,运行管理目的也有所差异,所以面向的主要对象是变电站下级配电网和具体的用电用户,应为DA/DMS提供基础性数据。配电自动化是在SCADA基础上添加了馈线自动化功能模块。馈线自动化(FA)的基本功能就是对馈线故障进行识别、及时隔离、迅速恢复。但是需对故障及表征进行分析和综合考量,准确判断故障类型和发生的范围,通过诊断为排除故障提供依据。诊断多应用于单相接地、相-相及相-相接地,三相类故障也有差异。使用范围如下:中性点和地面不衔接的系统或小电流和地面相衔接的系统。DA功能的实现要求SCADA需在正常的运行状态下对馈线状态量信息进行采集,在故障状态下可对馈线状态信息进行捕捉。基于配电自动化可人工远程控制系统运行,也可通过专业设备实现自动化控制目的。 1.2 配电管理 配电管理简称DMS,管理范围较大,内容繁杂,主要包括利用计算机操控电力生产活动、配电机械设备管理、配电活动服务等。当前配电管理系统作用主要如下:计算机配电自动化管理、配电电网位置信息管理、配电活动网内信息结构重组、计算机总管理信息中心、用户需求分析接受管理。因配电系统管理内容繁杂,涉及的专业知识较多,且因为配电管理中需对配电运行进行跟踪监测,并对实时信息进行分析,便于配电网络的调度管理,为实现智能化控制提供有利条件。因管理难度较大,仅靠人力调控难以实现管理目的。为此,需充分应用信息技术对配电网运行过程进行跟踪监测,保证可分辨运行故障,并立即处理。 2 配电自动化系统中配电管理现状 2.1 不同区域业务水平差距较大 (1)没有对区域配电形成统一的管理制度。有些区域认为配电系统中的配电管理只是对线路通道进行简单的清理和巡视,有些区域认为配电系统中的配电管理包括试验、问题检测、缺陷处理、故障抢修等内容。不同区域建立了不同的管理制度,造成管理范围、内容差异。 (2)没有明确责任主体与设备管理界面。因区域不同,管理界面划分也有所不同,有些区域依据电压等级进行划分,有些区域依据管理区域进行划分,有些区域依据设备类型进行划分,区域型差异的存在造成难以统一管理标准。同时,在确定具体的责任主体时,对主要的职能人员、设备责任人员的划定也有所不同。 2.2 设备运行规程无法满足快速发展要求 (1)就当前颁布的《架空配电线路及设备运行规程》(SD292-1988)来看,可对市区的配电线路进行每月1次的巡查工作。但随着科学技术的不断发展,配网建设中多采用了高质量、绝缘性能的电缆,对于日常的维护要求较低,而巡视的周期也有所延长。对于容易受到外部环境影响的区域,需增加配网巡视频率,对于环境恶劣的地区,需派专人进行24h的监察。但由于执行巡视任务时刻板、未适当调整,造成资源浪费,埋下了安全隐患。 (2)预防性规程不能发挥其有效指导作用。当前配电网络中使用了大量的SF6绝缘设备、配电变压器和交联聚乙烯绝缘电缆等,若单纯通过预防性试验对系统运行状态进行判断,易造成停电故障,不利于供电可靠性与供电质量的保障。 2.3 缺少信息化建设 (1)信息孤岛。就当前配电网络建设的情况来看,各地区系统建设差异较大,但功能设置方面存在重叠和交叉区域,使各系统之间难以兼容,出现了信息孤岛,对于信息资源的利用率较低。 (2)数据平台未统一。由于没有建立统一的自动化设备及数据平台,配网设备转型中需要多种接口,此外,自动化设备和数据平台间的数据未按照统一格式进行转化,造成管理实效性欠缺。 3 配电自动化系统配电管理问题的应对策略 文章以地区配电网为例,该区域为负荷A类区域,以电缆网为主,电缆化率达98.55%,架空绝缘化率达100%。2010年实施配电网设备自动化改造,2012年完成了工程验收,实现了10kV开闭所进线开关柜的远程监测及操作功能。 3.1 完善配网标准化制度管理体系 要想实现配网的标准化管理,必须建立健全的配网标准化管理制度体系,通过标准化管理平台体系的构建、生产技术管理规范建立、工作人员的规范管理等完善标准化管理制度内容。标准化管理制度包括配网生产、建设、技术、规划等。标准化制度体系平台包括管理评估、管理规划、规划项目库、管理设计、管理造价、管理审核、管理审批下达、管理实施等。在保证体系方面,主要由工程管理、标准化设计、规范管理构成。所以,全面系统的标准管理平台架构必须基于现行管理规范和技术标准。完善的制度建设需从配网工程规划、评估贯穿于设计过程,对过程进行全面监控,实现PMS工程生产管理系统及EEP企业资源规划等标准化全过程管理。 3.2 系统架构 该项目建立的配电自动化系统是面向控制与监视对象的,主要由配电站层、通信网络和主站共同组成。系统的主干网络采用了环形光缆进行连接,配对电站层、主站设备间均通过以太网进行通信,这样便保证了系统间通信数据的高效传输。 3.3 改造方案 3.3.1 主站方案 主站的特征主要体现在以下几个方面:箱式变电站监视、控制和管理功能,主站可为调度人员提供此类服务,建立了人机对话机制,便于配网调控。组件技术是变电站监视、测量、控制和管理的智能化模块,是实现软件功能的“即插即用”的有效途径,也可满足配网系统自动化的运行管理要求。配网自动化系统中的主站架构如图2所示。从逻辑层面来说,系统中的各站点不存在直接联系且相互独立的,但是可互通信息,运行也会相互影响,如操作员站、远动主站、继电保护工程师站等。用户可依据自身的需求进行配置。变电站继电保护与故障录波信息处理、故障再现、故障分析等都可通过继电保护工程师站实现。 图2 配电自动化管理系统主站配置 配电自动化系统中的关键在于主站,本次改造将其设置与远动机房和调度中心,间隔层的数据均传送至主站,主要作用为监控、管理和调配配电站层。该项目改造过程中充分考量了未来电力系统信息化建设的需求,为此设计了MIS、远程操作及继电保护信息接口等设备,为配网运行提供了信息技术支持。同时,也为系统间的信息互通搭建了通信通道。 3.3.2 通信网络方案 配电站层全面采集通信数据,将其传送至主站,通信网络通道性能对于配网自动化系统的使用系统及通讯有重要影响。通信管理机和配电站层中的内部设置有微机保护装置、多功能电度表等,功能性设备多样,设备检也使用双绞线形成了互通网络,但是对于部分的连接需对配电站层的设置予以考量。但因配电站层和主站、配电站层间的距离较长,单一使用双绞线无法满足远程通信要求。为此,本次改造选用光纤作为信息传送媒介,因光纤具有“频带宽、损耗低、抗干扰能力强、保真度高、工作性能可靠”等多重优势,站控层、间隔层间的数据也可通过单模光纤进行传送,间隔层与站控层也使用光线进行连接,形成一个环网结构(如图3),保证了通信网络的封闭性,维护了通信数据的完整性和安全性。 图3 环状网结构示意图 3.4 改造效果 改造后该区域配电网供电可靠性有所提升,具体指标见表1。 表1 某地区配电网配电自动化实施成效 年份 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 用户平均停电时间SAIDI (h/户) 0.92 0.84 0.82 0.75 0.68 用户平均停电时间SAIDI (h/户) 99.9895 99.9904 99.9906 99.9914 99.9922 由表1数据可见,配电自动化技术的建设和逐步完善,对供电可靠性关键指标有显著提升。 4 结语 综上所述,随着我国社会经济的快速发展及人们生活生活水平的提升,配电网建设面临着巨大的挑战。要提高供电质量和速率,必须大力推广配电网自动化系统建设,但就当前的发展形势来看,配电网自动化系统存在区域间业务水平差异大、设备运行规程无法满足发展要求、信息化建设水平低等问题,为保证配电管理,需注重前期统筹安排和系统设备的改造升级,并建立通信系统为各系统之间的通信提供通道,以促进我国配电自动化系统的发展。 参考文献 [1]SD292-1988.架空配电线路及设备运行规程[S]. [2]梁茜,薛斌,白璟.智能配电网自动化系统在世园会中的应用[J].电网与清洁能源,2011,(12).

收稿日期:2017-10-15

作者简介:李博士(1983-),男,海南海口人,供职于海口供电局,研究方向:电网配电。