当前动力环境中,通常会安装一些传统设备和智能设备。传统设备是指没有数据通信接口的设备,对这类设备的监控需要在设备上加装传感器、变换器、界面等,在不影响设备使用的同时,将各种监控量转变为监控系统能接入的信号。此外,对于一些机房周边的环境量如温湿度、烟雾告警、红外告警、水浸等也可以将其归为传统设备。对于传统设备的监控应采取分散式采集、多级电气安全隔离等措施。智能设备则是指该设备有数据通信接口,通过该接口可将其协议转换读出数据即能达到监控目的,所以对智能设备的监控关键在于对协议的破解,正确的通信协议和解码经验是关键。目前,绝大多数的开关电源、柴油发电机、机房专用空调、UPS、逆变器等都是智能设备,近些年来其便于管理维护的优点越来越得到充分的体现。

随着生产力的发展和科学技术的飞速发展,越来越多的智能设备替代了传统设备。智能设备在动力环境中起着各种各样的作用,为我们全面进入社会主义现代化做出了不可磨灭的贡献。

1 监控内容

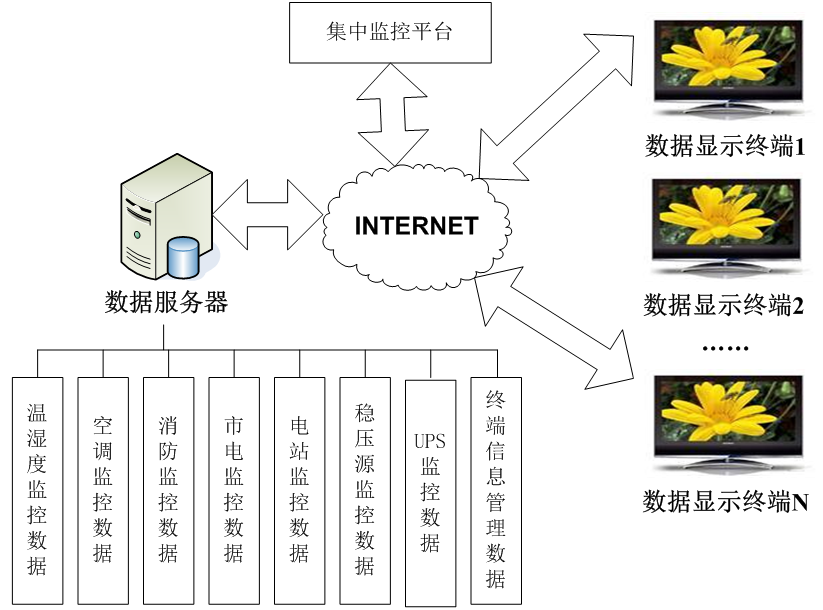

图1

通过互联网连接的数据库服务器、集中监控平台和数据显示终端实现动力环境监控系统的各项数据的监控。本文动力环境监控系统其监控内容为:温湿度数据监控、空调数据监控、市电数据监控、电站数据监控、稳压源数据监控、UPS数据监控、终端信息数据管理监控等。此外,也可以根据系统的需要进行一些其他事宜的监控,还可以增加异常数据报警监控,例如当动力环境中温湿度超过安全范围内时发出报警提示等。

2 系统构成

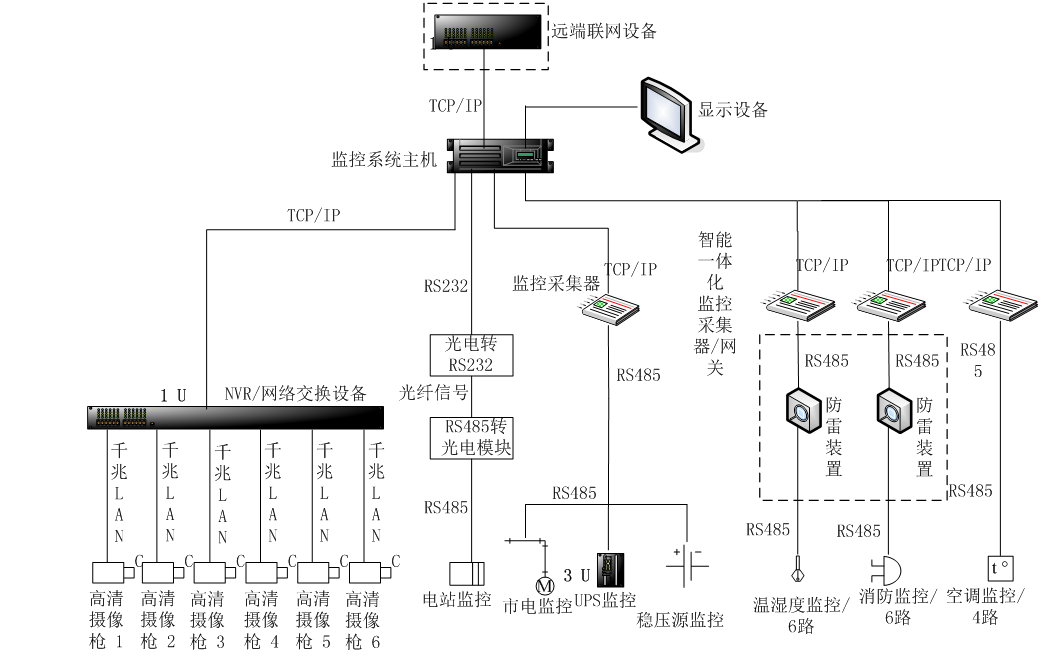

图2

远程联网设备,通过TCP/IP协议与监控系统主机、显示设备连接。监控系统主机通过TCP/IP协议分别与1U NVR/网络交换设备、电站监控设备、市电监控设备、UPS监控设备、稳压源监控设备、6路温湿度监控设备、6路消防监控设备、4路空调监控设备连接。1U NVR/网络交换设备通过千兆LAN与高清摄像连接。高清摄像枪可以根据需要设置多个。监控系统主机与电站监控设备之间,通过RS232总线将光电信号转换为RS232光纤信号,再通过RS485光电模块与电站监控设备连接。监控系统主机与市电监控设备之间,通过TCP/IP协议与监控采集器连接,再通过RS485总线与市电监控设备连接。监控系统主机与UPS监控设备之间,通过TCP/IP协议与监控采集器连接,监控采集器与UPS监控设备之间通过RS485总线连接。监控系统主机与稳压源监控设备之间,通过TCP/IP协议与监控采集器连接,监控采集器与稳压源监控设备之间通过RS485总线连接。监控系统主机与6路温湿度监控设备之间,通过TCP/IP协议与智能一体化监控采集器/网关连接,再通过RS485总线与防雷装置连接,防雷装置再通过RS485总线与6路温湿度监控设备连接。监控系统主机与6路消防监控设备之间,通过TCP/IP协议与智能一体化监控采集器/网关连接,再通过RS485总线与防雷装置连接,防雷装置再通过RS485总线与6路消防监控设备连接。监控系统主机与4路空调监控设备之间,通过TCP/IP协议与智能一体化监控采集器/网关连接,再通过RS485总线与4路空调监控设备连接。

3 软件构成

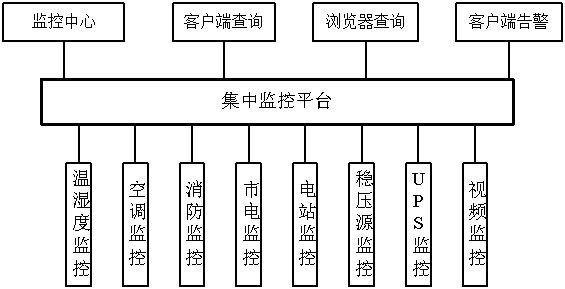

图3

多媒体人机界面:使用图像化及多媒体化的人机界面技术。监控中心对监控的远端局站不仅有真实的监控对象位置图、图像图或采用与实物相似绘图或采用实拍相片,并配有相应的供电系统的电原理图,使用时非常直观、易于编辑、控制安全性高。

4 结语

本文设计宗旨是将动力环境监控系统建设成为稳定性高、实用性强、易于使用的综合性管理平台。该系统是一个由计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,其监控对象是动力设备及机房环境。它提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,对于加强维护支持手段,保障设备稳定运行和安全,提高劳动生产率和网络维护水平,实现从有人值守到无人或少人值守,促进设备维护现代化具有积极的促进作用。

(作者张小林系深圳市亿威尔信息技术股份有限公司高级工程师)