随着人们对三维立体化空间的需求增长,基坑在施工过程中需要面临更多的问题,尤其是要面对城市中基坑施工与城市建设密集、建设场地狭小,周围环境要求高、地下管线众多等不利因素的矛盾,为保证工程质量,减少工程事故,对基坑支护的设计与施工提出了更高的要求。通常情况下,基坑支护设计依据的原理有三种:强度与稳定性控制、变形控制和极限控制理论(可靠度设计理论)。强度与稳定性控制要求结构的内力和稳定性满足要求,是传统的基坑支护设计方法。变形控制设计以支护结构的变形量在允许范围内为原则,包含四个基本点:(1)变形预测分析;(2)动态设计;(3)确定控制目标;(4)时域性问题,是目前对于变形有严格要求的重点工程中使用较广泛的设计依据。

对于复杂情况下的基坑支护,则需要在传统支护设计上进行优化,周东提出了基坑支护优化设计的多个层次相结合的基坑支护工程遗传优化设计的思想,基坑工程优化设计应按照系统工程所揭示的工作程序、结合基坑工程系统的特点、运用优化算法来安排整个设计工作。提出了“自然选择、系统分析、逐级评价、协同优化”的基坑工程系统优化分析思想,并给出了基坑支护工程优化设计的流程、原则和方法。本文以某动车走行线特大桥墩基坑围护为例,通过遗传优化设计原理,采用新型围护结构,为复杂工况下的基坑围护提供了施工依据。

1 基坑支护的遗传优化设计思想

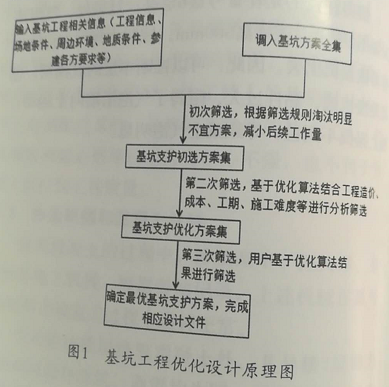

遗传算法是从复杂而庞大的搜索空间中寻找最优解或准最优解过程,基坑的遗传优化模型是基于遗传算法的应用,流程图如图1所示。

图1 基坑工程优化设计原理图

考虑基坑工程优化设计的目标,包括工程造价、成本、工期、施工难度等因素建立目标函数,则:

cl(X)=c(X)×(a1+a2+…+an)(2)

式中,X为相应支护方案的的设计变量向量;cl(X)为相应支护方案的综合费用;c(X)为相应支护方案的直接费用;a1,a2,…,an为与成本、工期、技术难度、可靠的等方面的系数。

然后确定基坑工程划划设计的模型,基坑支护设计属于系统工程设计,包括方案设计和细部结构设计两个层次,具有特定的设计流程、原则和方法,其核心是协同优化设计,提出基于搜索的基坑支护协同优化设计分析模型,一般化的基坑支护各层次优化设计的非线性数学模型可以表示为:

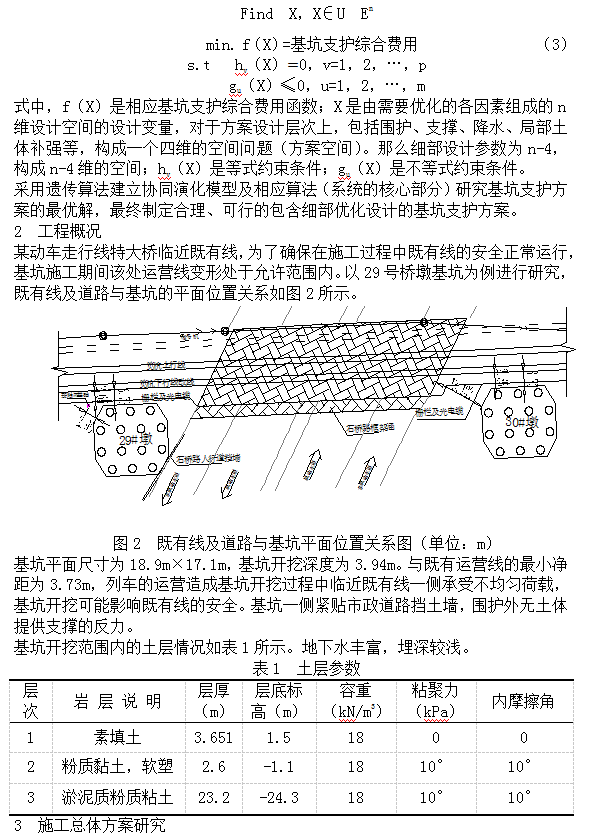

考虑到基坑所处地段面临以下三方面的问题:(1)施工地段空间狭小,紧邻运营线与人行道,承受的列车荷载大,且必须保证变形处于允许范围之内,而一侧凌空不能提供有效的支反力,围护结构所受荷载不对称;(2)基坑地质土体力学性质较差,不能满足施工支护要求;(3)所处地区地下水丰富,且开挖深度大,基坑涌水问题较突出。

通常情况下,基坑的支护有围护结构、支撑体系、控水工程、土体加固四个方面,其中围护结构包括:透水围护结构和止水围护结构;支撑体系包括:无支撑、锚拉支撑、土层锚杆、环梁支撑 斜撑和对撑等;控水工程包括:井点降水和止水帷幕等;而土体补强根据土体的位置包括:坑外土体加固、坑内土体加固或两者同时采用。如表2所示。

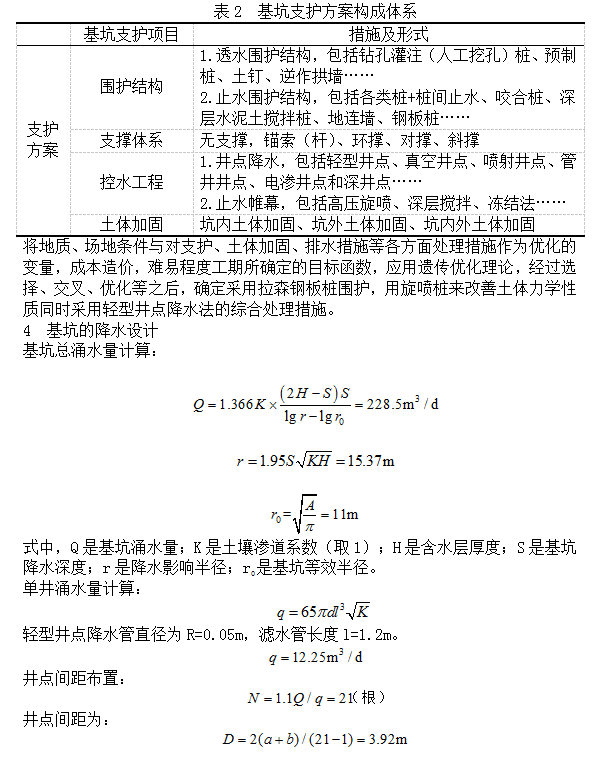

因此,井点采用3m间距布置,水泵系统按3个井点/套设置。井点管布置如图3所示。

图3 轻型井点降水布置示意图

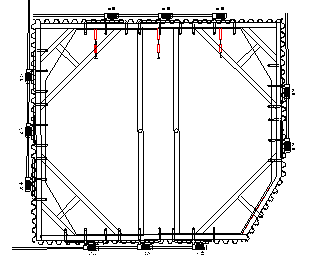

5 钢板桩支护设计

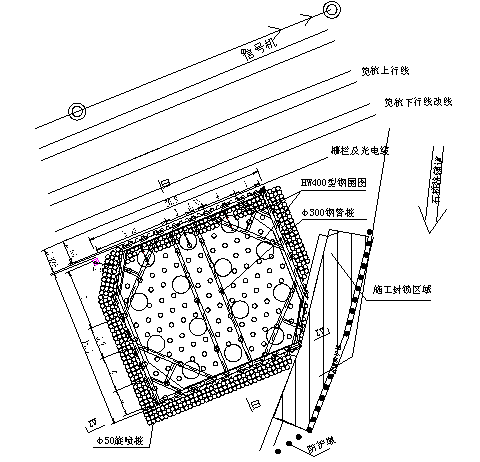

基坑围护采用拉森钢板桩,围护设计深度为18m,截面模量采用2200cm2;设置2道间距2m的HW400型钢内围囹,四角各设两道角撑;在靠运营线一侧采用I45a工字钢连接内围囹与先前埋设于钻孔桩内的I45a竖向工字钢;垂直于线路方向采用两道HW400型钢对撑。

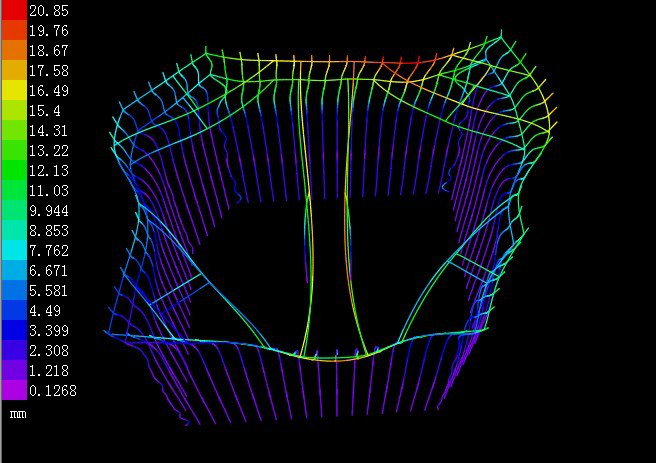

基坑开挖至坑底的最大变形量为20.85mm。整体稳定验算、抗倾覆稳定性验算、抗隆起验算、抗管涌验算、嵌固深度计算均满足要求。此时钢板桩最大弯矩M=114.7kN·m;HW400型钢围囹最大内力N=1334kN。开挖至基底变形如图4所示。

图4 开挖至坑底变形图

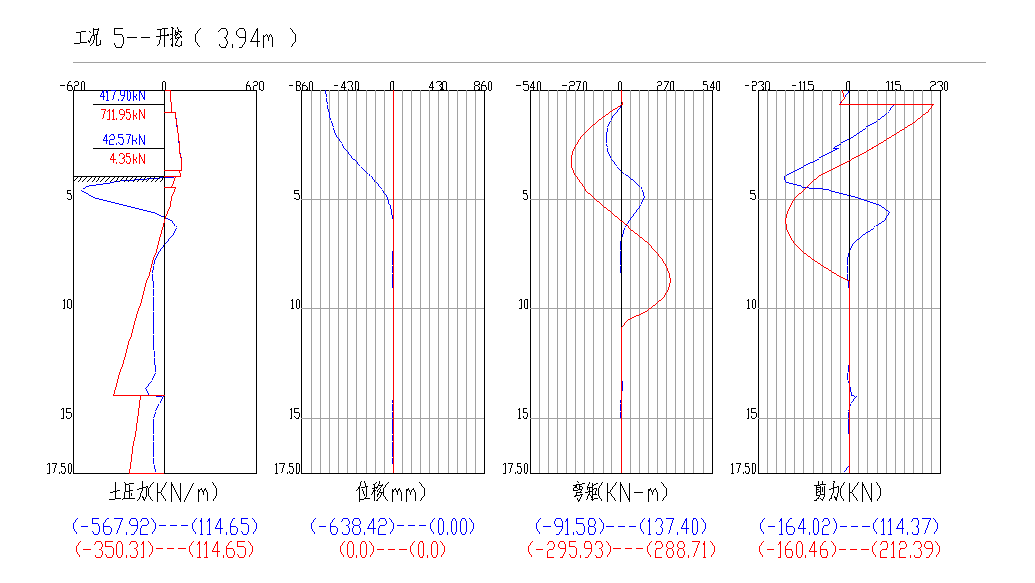

开挖完成后的土压力、支撑轴力、位移、弯矩和剪力如图5所示。

图5 基坑开挖计算结果

经计算,钢板桩及內围囹承载力均满足要求。

6 高压旋喷桩设计

钢板桩施工完毕后进行旋喷桩施工。施工时基坑沿既有线路方向在基坑内侧布置3排桩,桩径为50cm,桩与桩密贴,桩长10m;沿基坑其它外三侧分别布置3排桩,桩径均为50cm,桩与桩密贴,桩长均为20m。基坑底部高压旋喷桩对基底进行加固应长度伸入承台底以下10m,桩间距为1.5m,按梅花型布置,如图6.1所示。施工时喷浆高度不得超过承台底设计标高。高压旋喷桩28d无侧限抗压强度应大于2MPa。旋喷桩的布置如图6所示。

图6 旋喷桩布置图

7 结论

应用遗传优化对复杂工况下基坑支护的方案进行筛选与优化设计,确定了采用拉森钢板桩作为主要的围护措施,高压旋喷桩对基坑下土体的力学性质进行改良,提高围护结构自身抵抗外荷载的能力,同时使用轻型井点降水法对基坑作降水处理的综合支护方案。有效地解决了动车走行线桥墩旁,基坑的围护结构受到不对称荷载的施工安全问题,保证了施工过程中既有线路的正常运营,解决了既有运营线运行安全与深基坑施工的矛盾,对同类型的工程问题又借鉴意义。

参考文献

[1]周东.基坑支护工程遗传优化设计[D].南宁:广西大学,2002.

[2]徐磊.基于遗传算法的多目标优化问题的研究与应用[D].长沙:中南大学,2007.

[3]唐拥兵.复杂工况下深基坑工程施工技术研究[J].地基基础,2010,32(2).

[4]侯学渊,杨敏.软土地基变形控制理论和工程实践[M].上海:同济大学出版社,1996.

[5]刘国彬,沈建明,侯学渊.深基坑支护结构的可靠度分析[M].上海:同济大学出版社,1998.

[6]唐益群,杨坪,王建秀,等.工程地下水[M].上海:同济大学出版社,2010.

[7]白洪潮.深基坑支护技术方案的选择及其优化设计[D].西安:长安大学,2012.

收稿日期:2017-12-18

作者简介:曾佳亮(1986-),男,福建莆田人,中国铁路设计集团有限公司工程师,研究方向:岩土与地下工程方向设计。