食品微生物检验方法以及质量控制机制已成为社会各界关注的焦点。要想满足安全检验的要求,就要积极践行系统化质量监督管理策略,实现食品安全管理工作的可持续化发展。在食品微生物检验工作开展的过程中,要将准确性作为关键点,按照标准化流程有效建立健全完整的检验体系,从而有效提高检验效果。

1 食品微生物检验的基本步骤

(1)要在食品微生物检验工作开始前进行充分的准备,尤其是对仪器进行校正处理,并且要保证仪器的灭菌操作工作以及烘干工作符合标准,及时进行清洗处理后,检验人员要对自身鞋帽以及工作服装进行集中灭菌处理,有效整合管理标准。

(2)要对食品进行采样处理,结合现场管理要求和食品种类进行大样、中样以及小样的采集和分类,并且有效判定采样方案。目前,在我国食品采样方案中,FAO采样管理、FDA采样方案等较为常见。需要注意的是,采样过程要尽量保证食品原有的状态,有效结合采样管理要求对其进行细节处理。例如,对于冷冻食品采样管理工作,要对其受污染问题进行分析,确保能取得表层样品,有效避免其受到破坏或者是污染变质,在积极落实系统化管理工作的同时,能按照要求填写相关内容和标签项目,确保送检的及时性和实效性。值得一提的是,标准化运送时间要控制在3个小时以内,才能有效保证运送样品的基本质量,减少变质以及散漏的可能性。

(3)要集中检验采集的食品样品。及时确定检验方法后,就要践行相应的标准,确保工作流程的完整性。检验人员按照要求对不同环节的检验结果进行分析和记录,结束后要求相关技术人员对具体参数进行复检,从根本上保证结果的准确性。复检人员要在检验结果处签字,保留相关数据底稿。在复检工作结束后,要针对食品的特征进行样品管理和保留,从而整合处理效果以及样品监督管理水平。针对阴性样品,要在报告中对其进行标注然后进行对应操作。对于检测出的阳性样品,则要在检验报告发出后的3天对其进行最终处理。

2 食品微生物检验的常用方法

2.1 抗体检验

在抗体检验工作中,酶联免疫吸附法是较为常见的方式,能建立定性和定量分析,有效测定特异性抗体,这种方式在抗体检验中具有相应的优势。要利用 表示酶的纯度,纯酶

表示酶的纯度,纯酶 >3.0,最高3.4;

>3.0,最高3.4; <0.6位粗酶,非酶蛋白占75%;

<0.6位粗酶,非酶蛋白占75%; >2.5可标记。需要注意的是,酶联免疫吸附法能利用人工的抗体包裹聚苯乙烯,从而和人工抗原进行反应,借助相应的物质交换形成抗原抗体的统一性复合体,借助比色方式进行结果分析。这种方式也能对金黄色葡萄球菌有较为明显的敏感性,因此在金黄色葡萄球菌检测项目中较为常见。

>2.5可标记。需要注意的是,酶联免疫吸附法能利用人工的抗体包裹聚苯乙烯,从而和人工抗原进行反应,借助相应的物质交换形成抗原抗体的统一性复合体,借助比色方式进行结果分析。这种方式也能对金黄色葡萄球菌有较为明显的敏感性,因此在金黄色葡萄球菌检测项目中较为常见。

2.2 电阻电导测定

主要是由于细菌在生长繁殖的过程中会被大分子进行分解,直接分解为小分子物质,这就会对培养液中的导电度参数产生影响,结合实际的导电度以及电阻数据参数进行分析,则能有效计算出样品的细菌含量。结合其原理,很多国家都建立了相应的检测系统,用于对肉制品以及乳制品的含菌量进行检测。

2.3 免疫学技术检测

能有效测定食物中的微生物,主要是依据抗原、抗体之间的特定性结合反应,并且能整合病原体催化作用,对免疫球蛋白受到的刺激进行分析,从而测定食品中微生物的含量。目前,免疫学技术检测项目中,乳胶凝集检测方式、免疫沉淀检测方式等较为常见,能有效对沙门氏菌以及肉毒梭菌等进行检验检测,并且也能有效辨认金黄色葡萄球菌以及弯曲杆菌。免疫学技术检测方式之所以成为多数检测机构的首选,不仅是由于技术操作过程筛选较为便捷,无需进行样品分离,还因为检测方法的精确度较高。

2.4 快速酶触反应代谢产物检测法

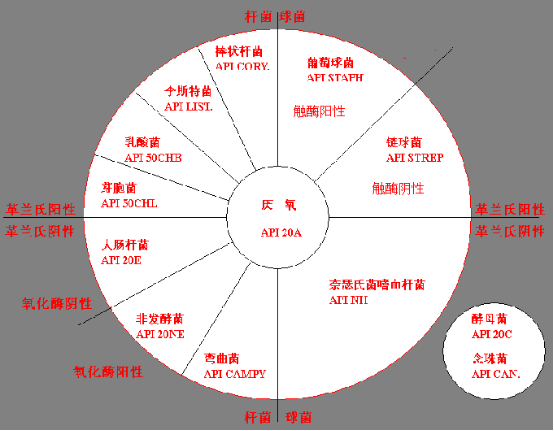

主要是结合细菌繁殖过程,对霉菌和指示剂反应进行分析,从而有效测定微生物数量。在技术结构中,平板培养过程、API鉴定过程以及全自动微生物鉴定过程较为常见,能建立相应的定性分析和测量方法。

(1)平板培养过程主要是对沙门氏菌进行检测和分析。究其原因,主要是由于沙门氏菌繁殖数量较大,且繁殖后会产生辛脂酶等。

(2)API鉴定过程,能对全世界范围内的500多种细菌进行鉴定检验分析。

(3)全自动微生物鉴定过程,由于操作过程较为简便,且灵敏度较高,无须进行预代谢分析和处理,就能得出相应的检测结果。

图1

2.5 代谢学检验手段

在食品微生物检验工作运行的过程中,代谢学检验方式也较为常见,主要分为放射测量法以及电阻抗法,前者主要是借助14C对碳水化合物进行标记,保证微生物能在代谢过程中分解出已经被标记的碳水化合物,从而全面释放出相关物质,利用放射测量仪器对其进行测定和分析,结合相关计算公式对微生物数量予以测定。后者主要是对微生物进行生长和繁殖过程的分析,在此过程中,微生物会吸收培养基中的大分子营养物质,主要包括糖类以及蛋白质等,直接将其分解为活性程度较高的物质后,就能有效改善培养基的实际阻抗参数。相关研究人员对培养基的阻抗变化程度予以分析,能有效推断出微生物的实际变化水平,并且对样品的微生物种类予以判定和推断。

2.6 分子生物学检测手段

目前较为常见的就是核酸探针技术、聚合酶链式反应检测技术等。

2.6.1 核酸探针技术

主要是对微生物的DNA片段进行处理,对其进行同位素标记,将其直接添加到已经检测出变性的DNA样品中,确保在固定环境中,两者能形成相应的杂交双链结构,一定程度上对微生物DNA探针判断进行检测。需要注意的是,在实际应用和操作过程中,核苷酸的探针主要分为DNA探针、RNA探针等,能有效建立相应的探针处理和检测操作,保证检测结果符合预期,优化整体检验检测效果。核酸探针技术的敏感性以及特异性是其应用较为广泛的原因。另外,该技术最大的要求就是探针的处理,也是其推广的关键。只有保证探针处理过程符合要求,才能从根本上保证核酸探针技术的应用效果。

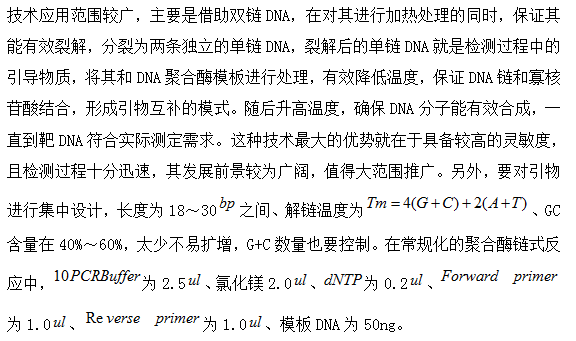

2.6.2 聚合酶链式反应检测技术

3 食品微生物检验的质量控制机制

要想从根本上优化食品微生物检验水平,就要在践行标准化操作流程的同时,有效升级质量监督控制机制,整合管理标准和管理要求,维护管理体系的运维效果和整体水平,确保检验检疫过程更加贴合具体的测量参数和要求。

3.1 优化检测人员管理水平

对于食品微生物检验项目而言,检验检测人员的综合素质和整体水平十分关键。因此,要想从根本上提高检验检测工作的实际效果,要积极建立健全系统化监督管控措施,对相关人员进行集中约束,保证食品微生物检验质量符合标准。不仅要优化检测人员的专业化技能水平,也要提高其职业道德和法律意识,有效建构系统化管控策略。

3.1.1 专业化技能水平的监督

要整合管理标准和培训机制,确保检测人员能从根本上提高自身的知识水平,也要利用实时培训提高检测人员对检测项目的前沿信息和技术结构有所认知。在检测方式和技术学习过程中,可以将国外一些技术作为模板。另外,要想提高综合专业素质,要对试验操作过程和分析判断予以训练,保证其准确性。

3.1.2 职业道德和法律意识

这是保证检测过程符合具体要求的根本,相关检测人员要按照标准化流程以及国家相关食品检测标准进行对比分析,从根本上维护食品检测结果的真实性以及准确化程度,确保检测过程的有效性。

3.1.3 综合能力

检测人员要从宏观层面出发,善于把握检测过程中的每一个细节,有效校对并且保证记录结果的真实性,不断优化监督管理效果,确保能从根本上维护食品微生物检测项目的准确化程度。

3.2 检验过程的质量监督控制

为了全面提升微生物检验工作的实际水平,要积极建构系统化实时监督管控机制,有效完成具体工作,维护管理实际效率。尤其是在定量检测微生物的过程中,要利用标准化菌株作为其定量分析项目的根本以及实际数据标准,借此对相关项目进行测定和对比分析,检测新批号且干燥的基础性培养基。另外,也可以借助重量法对固态样品等进行检测,主要应用体积法对液态样品予以定量测定和分析。利用匀质器或者是组织结构捣碎样品,集中加入无菌水或是无菌生理盐水等进行生物检验,操作流程要按照标准化流程有序开展,保证试剂和培养基配置方法的有效性以及完整性。需要注意的是,要对微生物从取样到检测的每个环节进行监督和实时管控,严格约束检测人员的具体工作流程,确保能将流转过程进行统筹性登记。除此之外,要保证检测过程中使用的试剂以及培养基的基础性质量,要在有效的使用期限内才能满足实际检测要求,维护检测结果,确保检测项目能按照标准化预期有效完成,且整体工序的操作都能得到一定的约束和集中管控,升级管理标准实效性以及管理效果的实际价值,切忌随意改变检测的步骤和方法。若在检测过程中出现异常,则要上报后对检测流程进行监督。操作人员要限定数量,避免相互影响。而对于检测过程中产生的垃圾则要及时处理并且回收,确保检验过程质量控制工作的实效性和完整性符合标准,一定程度上提高微生物检验管理的综合水平。

4 结语

在食品安全成为社会性话题的背景下,有效建构完整的微生物检验机制,能在提高食品监督管理效果的同时,减少不良食品安全问题的发生,优化食品流程的安全性和管理措施,为衡量食品安全提供更加有效且直观的数据参考,促进食品安全管理项目的全面进步。

参考文献

[1]夏小平.食品微生物检验的实验室内部质量控制[J].中国保健营养,2016,26(6).

[2]李丽华.食品卫生微生物检验中培养基的质量控制[J].商品与质量,2016,(51).

[3]胡莉.分析海南省琼海市疾病预防控制中心食品微生物实验室培养基质量控制管理现状[J].临床医药文献电子杂志,2017,4(18).

[4]罗小芬.食品微生物检验方法及质量控制的分析[J].食品界,2017,(12).

[5]颜松.食品微生物无菌室的内部质量控制分析[J].质量技术监督研究,2013,(6).

[6]郑晶.浅谈食品微生物实验室内部技术验证工作[J].中国食品卫生杂志,2016,18(6).

[7]何晓玲.食品微生物检验工作用标准菌种质量控制探讨[J].福建分析测试,2013,22(1).

(作者供职于防城港市东兴市市场监督管理检验检测中心)