由于盾构设计技术一直被国外垄断,产品长期依赖进口,价格居高不下,大大制约了国内盾构的应用和技术进步,延缓了我国城市地下交通建设的发展速度。进入21世纪后,在国家政策的大力支持以及科技部的正确领导下,我国在盾构研发上取得了重大突破,盾构机的国产化也正式列入了国家“863”计划,盾构技术的发展得到了国家的政策性保障。随着“863”技术的推进,国内企业与高校在盾构项目上逐渐开展了更为紧密的产学研合作,并总结分析出盾构技术中的三大难题——“失稳、失效、失准”:失稳,即安全问题,国内外隧道掘进工程时常发生地面塌陷事故;失效,即掘进工效问题,盾构施工经常发生的装备关键部件失效,造成工程中断,影响掘进效率;失准,即导向精度问题,盾构掘进方向跑偏,影响隧道质量。

日本、德国等发达国家的盾构机制造企业在超大直径盾构掘进机领域早有涉猎,所以在前述技术上积累了一定的成功经验。而我国民族盾构制造业虽有了长足的发展,但在该领域未能攻克核心关键技术。本文以专利信息为基础,通过对盾构关键技术专利布局的分析,从专利角度重点研究刀具磨损的换刀技术,以期解决“失效”问题。

本文在Thomson innovation(TI)中进行检索,并通过Incopat、CNABS等数据库进行了补充,截至2017年12月,共检索到盾构施工技术相关专利18669项。

1 盾构关键技术——防止刀具磨损的换刀技术

为了进一步聚焦盾构的关键技术,本文将刀盘刀具优化设计技术、换刀装置设计关键技术进行糅合,形成了一个关键技术问题,避免刀具磨损的换刀技术。通过对避免刀具磨损的换刀技术问题的重要专利群进行分析,尝试解决“失效”,为今后的盾构国产化研制提供指导和方向。

刀盘是盾构机的关键和主要部件,在盾构施工中受力复杂、工作环境恶劣、磨损和损坏程度高,如果不及时进行更换处理而继续掘进,将无法保证正常的掘进速度,甚至会使盾构机无法正常施工,以至影响盾构机的使用寿命。因此,换刀是盾构机在施工过程中必不可少的重要环节。

在掘进施工中,换刀一般需要考虑地域、土质条件的不同,盾构机的工作环境、施工工艺及技术的不同,刀盘的磨损程度、刀盘的合理有效利用,以及施工效率、速度、安全性等多方面因素。而最为常见的,也是最为重要的是在刀具磨损情况下的换刀。因此,如何在最大限度地不影响施工、确保施工人员安全的情况下,高效、快捷、方便地换刀是各国科学技术人员不断探索和努力追求的目标。

2 防止刀具磨损的换刀技术专利分析

本文筛选了1974~2017年有关磨损情况下换刀技术和设备的专利共325件同族,以此为据,对盾构机换刀技术快速发展过程中不同时期,中外各主要研发国家,重点企业在该领域的专利申请发展趋势、地域特点、在华申请状况等进行梳理和分析,为我国研发人员探索该领域技术发展状况提供参考和依据。另外,换刀情况和种类繁多,比如可以分为面板式、辐条式和辐板式;主动换刀和被动换刀;常压换刀和超高水压条件下换刀;手工换刀、半机械式和机械式(全自动)换刀;舱外换刀和入舱换刀等。本文基于上述各种分类,针对刀具磨损情况下换刀的专利技术进行分析。

2.1 换刀技术国外专利申请发展趋势分析

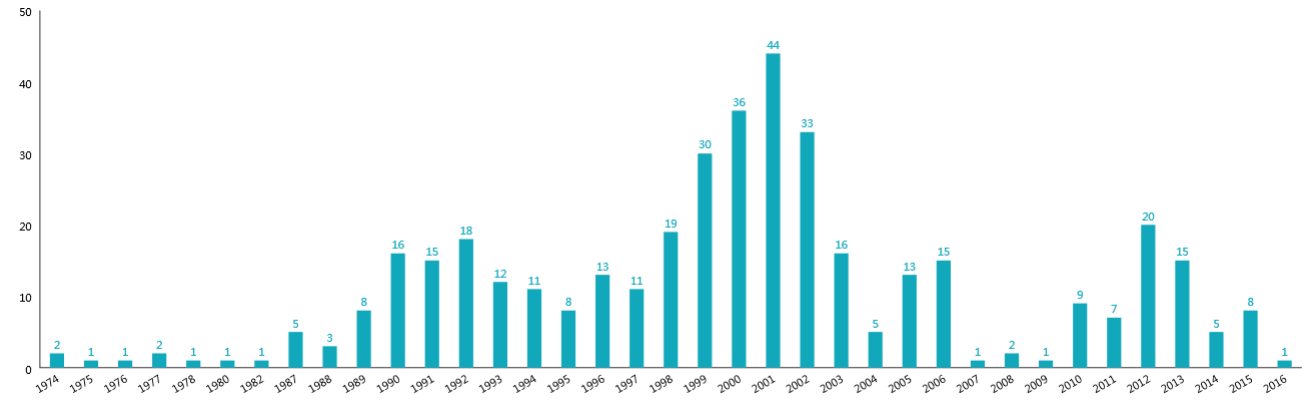

为全面展示国外换刀技术的发展趋势,本文共检索了1974~2017年共计325件国外专利技术。如图1所示,1990之前,该领域专利申请量始终在一个较低的位置徘徊,每年专利申请量为1~5件,持续了近20年。1990年以后有两个非常明显的高峰发展时期,从1990~1994年每年的专利申请量都在10件以上;1998~2006年,专利申请量甚至冲高到年均20件以上,其中,2010年专利申请量达到44件,可见这个时期是换刀技术专利申请的高峰期。2006年以后,该领域专利申请量逐渐降低,经过一段时间沉淀后,到2010年开始平稳上升。上述申请量的趋势显示出该领域技术经过高速发展后逐步走向一个成熟、平稳发展过程。由此,可以将换刀技术专利申请量归纳为3个发展阶段:1974~1990年的起步阶段;1990~2006年的高峰发展阶段;2010年至今的平稳发展阶段。

图1 国外换刀相关专利申请趋势

2.2 换刀技术在华专利申请发展趋势分析

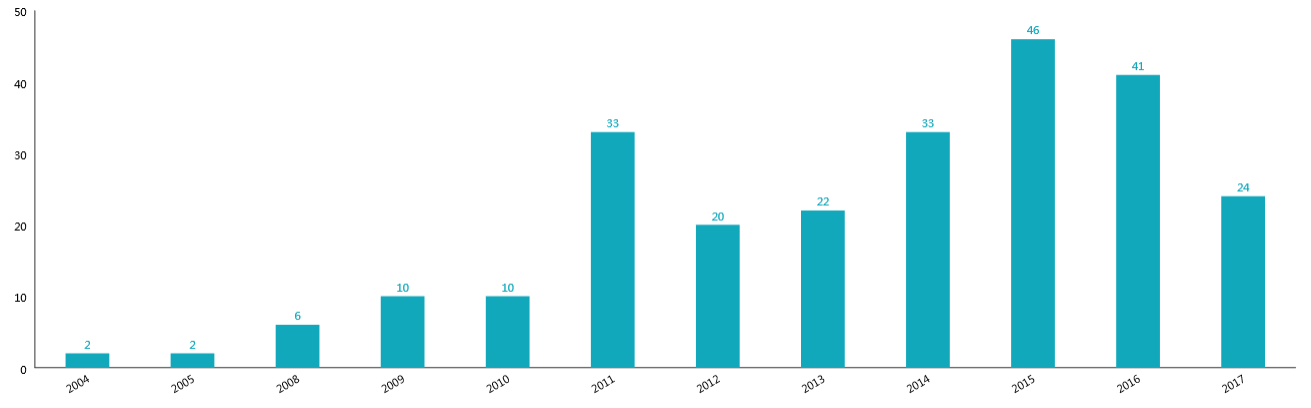

本文共检索到中国换刀技术专利申请量1905件,通过图2可以观察到中国的申请人在换刀领域历年专利申请量的发展趋势变化。

图2 中国换刀技术历年专利申请量趋势

从图2反映的情况看,我国换刀技术的专利申请起步于2004年,从2004~2008年,每年的申请量都在10件以内。2009年之后,进入一个快速发展期,其中2015年的申请量甚至达到了46件之多。由于专利申请量公开或公告的时滞性,2017年的数据不完整,因此并不能说明我国该项技术申请量的发展已经过了高速发展阶段。

如果把中国换刀技术专利申请量也进行分段统计,很显然可以分为两个阶段: 2004~2008年的初始发展阶段和2009年以后的高速发展阶段。这两个发展阶段清楚地展现了我国在换刀技术专利申请量上的阶段性变化。

2.3 换刀技术专利申请国家和地区分布

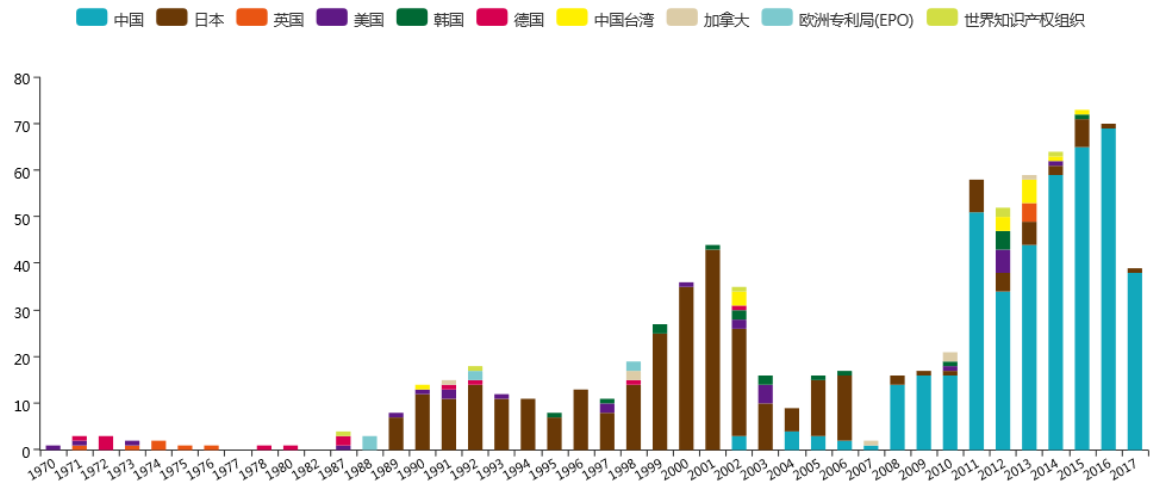

图3 全球换刀技术各申请国家历年专利申请量趋势

从图3可以看出,20世纪70年代,全球换刀技术起源于英、美、德3个国家;从20世纪80年后期开始,日本的盾构机换刀技术开始发展壮大;2008年以后,我国开始在换刀技术领域崛起。从图3可以看出,日本在换刀技术上占据绝对优势,这种态势和盾构机的发展历史相吻合。30多年以来,虽然盾构工法得到了快速发展,但由于欧洲等一些国家或地区的地层比较稳定,而日本多位于填海区,地质结构复杂,地下水丰富,地质条件差,所以日本的盾构技术得以快速发展。相应的,日本专利申请量增长迅速,并逐渐处于领先地位。

2.4 换刀技术主要专利申请人分析

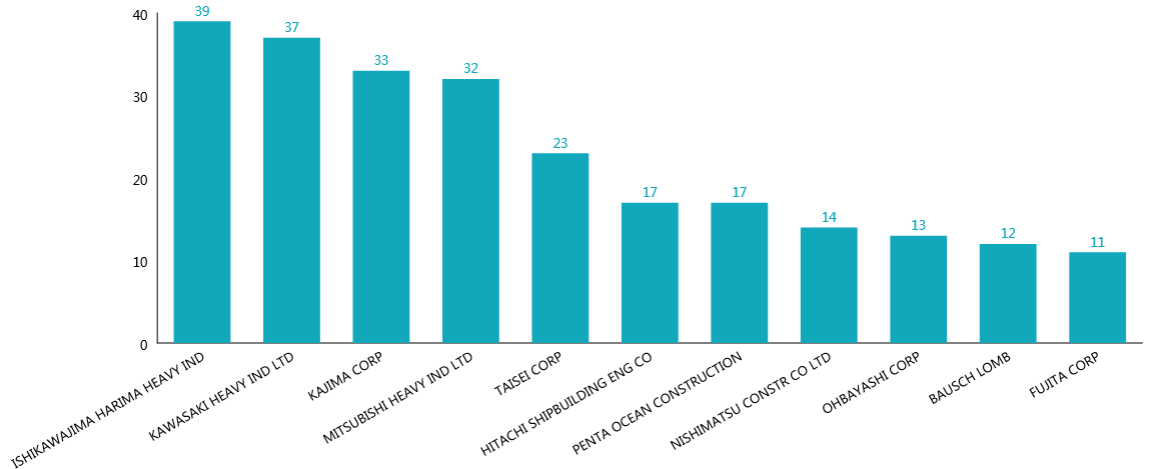

图4 国外换刀技术专利申请人排名

从图4可以看出,排在前10位的申请人均为日本公司。其中,ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND(石川岛播磨重工业株式会社)、KAWASAKI HEAVY IND LTD(川崎重工株式会社)、KAIJIMA CORP(鹿岛建设株式会社)、TAISEI CORP(大成建设株式会社)等5家公司的申请量在20件以上,另外10家公司的申请量也在10件以上。这种情况充分说明了日本企业对换刀技术的创新非常重视,也展现了日本在换刀技术领域的领先和垄断地位。

日本企业在华专利申请趋势准确而清晰地反映了换刀技术的演进脉络。自1985年开始,日本企业逐渐来华布局换刀技术相关专利,并经历了两代技术更迭:第一代,以大成建设株式会社申请的“埋护式隧道掘进机”为例。该专利是以设立密封舱保持压力平衡防止塌方的方式实现人工换刀的技术,是第一代换刀技术的典型代表。第二代,以三菱重工集团申请的“刀头的盘形刀具更换装置和方法”为代表。半机械式换刀呈现出旋转式圆盘换刀技术、切割器伸缩式后换刀技术、可拆卸组合式刀盘换刀技术等不同技术方案和形态,从而提高了刀具更换效率,降低了人工换刀的危险性。2010年以后,半机械式换刀技术再次革新,日立造船株式会社和三菱重工集团申请了3件近似专利,其技术方案均可以使施工人员进入刀盘辐条内部进行换刀,在换刀结构上分别采用了刀具缩回闸门式和刀具缩回旋转式,刀具更换更加方便、巧妙。

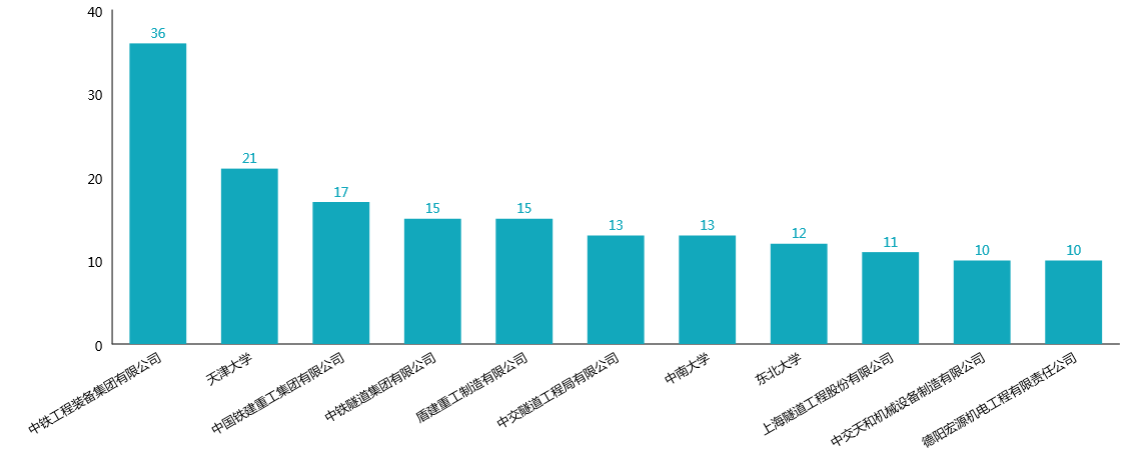

图5 中国换刀技术专利申请人排名

从图5中显示的中国换刀技术专利申请人排名情况看,比较突出的是中铁工程装备集团有限公司、天津大学、中国铁建重工集团有限公司,申请量比较高;其次是中铁隧道集团有限公司、盾建重工制造有限公司、上海隧道工程股份有限公司、中交天和机械设备制造有限公司等。下文对中国在换刀技术领域专利申请比较突出的3家企业做重点分析。

(1)中铁工程装备集团公司的前身是中铁隧道装备制造公司,是中铁股份有限公司的下属子公司,同属于中铁集团。该公司在隧道施工中经验丰富,总部位于河南郑州,在换刀领域申请了36件专利,其技术侧装点在于解决换刀时进出密封舱安全问题以及提供新的对刀具磨损桩孔进行检测的装置。

(2)上海隧道工程股份有限公司,具有40多年的地下施工装备制造和大型成套设备安装的业绩和经验,在换刀领域申请了专利11件,专利申请覆盖的技术点比较广泛,涉及换刀方式方法的改进、可更换刀盘的驱动装置改进,以及采用多套刀具提高施工效率等技术点。

(3)中交天和机械设备制造有限公司由中交天津航道局有限公司和中和物产株式会社合资于2010年成立。该公司在换刀领域申请了10件专利,技术侧重点主要集中在采用备用刀的形式提高施工效率,提高刀具有效移动距离方便换刀操作等。

可见,中国在换刀方面专利申请主要涉及换刀过程中刀具拆装的简化和方便,更换刀具施工环境的改善,多套刀具的切换,以及少量对刀具磨损程度进行监控以便于换刀的技术等。

3 结语

本文从专利的角度,针对超大直径盾构中“失效”问题,即“部件耐久性”进行了分析,为国内盾构产业的技术研发提供借鉴。基于刀具磨损后的换刀技术难题,日本企业通过充分利用超大直径盾构中的盈余空间设计出辐条旋转式、闸门式、旋转式、偏芯旋转式、摆动式等多种换刀结构和方式,实现了半机械换刀和机械换刀的技术效果,解决了人工换刀的人身安全问题,提高了超大径盾构施工过程中的设备稳定性,同时也为国内企业提供了研发的切入路径和方向。

从盾构关键的换刀技术的发展趋势看,换刀技术在经历了漫长的发展阶段后,很多技术已趋于成熟,而我国在换刀技术方面的技术还不成熟。同时,在盾构机使用的巨大的潜在市场情况下,掌握盾构机的相关技术,进而实现国产化显得尤为重要。国内在开展相关研究过程中,需要在加强对国外同类技术分析、技术借鉴的同时,注意避免侵权风险的发生。

参考文献

[1]张凤祥,朱合华,傅德明.盾构隧道[M].北京:人民交通出版社,2004.

(作者系上海建工集团股份有限公司中级专利工程师)