1 工程概况

新塘经白云机场至广州北站城际轨道交通项目,是珠三角城际轨道线网中重要的组成部分。广州北站~天贵路站区间位于广州市花都区,区间隧道采用明挖法施工,基坑宽度14.3m,深度为11.5~22.9m。线路所经区域位于广花盆地,主要地貌类型为冲积平原。区内地形平坦、开阔,城镇密布,交通道路网纵横交错,城镇间河流、池塘众多,零星分布有剥蚀残丘,海拔高程为3~60m,相对高差<30m。

2 基坑围护结构设计情况

基坑的围护结构分段采用0.8m厚钢筋混凝土地下连续墙加混凝土腰梁、混凝土支撑或钢围檩、钢支撑的支护体系,地下连续墙采用“工”字型钢板接头形式。围护结构基坑底嵌固深度原则见表1。

冠梁尺寸为1m×1m。第一道支撑为钢筋混凝土米字撑,局部段落第二道或以下支撑采用钢筋混凝土支撑及钢筋混凝土腰梁,钢筋混凝土腰梁尺寸一般为1.0m×0.8m(高×宽),其余均采用φ609,t=16mm钢管支撑及Ⅰ45c钢围檩。

表1 基坑底嵌固深度原则

| 普通 | 基坑底底层情况 | 地连墙基坑底以下嵌固深度H(m) |

| 基坑底为土层 | 嵌固深度≥6.5m | |

| 基坑底为W4全风化地层 | 嵌固深度≥4.5m | |

| 基坑底为W3强风化地层 | 嵌固深度≥3.5m | |

| 基坑底为W2弱风化地层 | 嵌固深度≥2.5m | |

| 基坑底为W1微风化地层 | 嵌固深度≥1.5m | |

| 基坑底或墙底为砂层 | 连续墙需穿透砂层进入粉质粘土层≥3m或弱风化岩层≥1.5m | |

| 基坑底以下为溶洞 | 基坑底以下0~2.5m范围内有溶洞,且洞体在该范围内 | 连续墙需穿过溶洞底板进入弱风化岩层≥2.5m |

| 其余情况 | 连续墙嵌固深度≥4.5m,且基底累计嵌岩深度≥2.5m |

3 地连墙渗水的处理工艺研究

3.1 点的渗漏

主要采用快干水泥或速凝堵漏王等材料进行堵漏处理,具体如下:

3.1.1 找准漏水点,凿除表面混凝土

仔细检查混凝土表面,找准渗漏水点,对于混凝土表面存在夹泥夹砂、点渗漏的部位用电锤凿除表面混凝土成V型口。采用钢刷或高压水对混凝土V型口进行清洗,确保表面干净无杂物。

3.1.2 封堵渗水点

按照快干水泥(速凝堵漏王):水=1:0.3的比例在桶内快速搅拌成浆体,待水泥发热时,塞到渗漏水点的V型口进行封堵,操作人员必须佩戴橡胶手套,防止烧伤。

3.2 线的渗漏

采用钻孔注浆的方式对渗漏点进行处理,具体如下:

(1)先采用电钻、风镐等将渗水点混凝土残渣或夹泥清除干净,然后钢丝刷对渗漏水部位进行基面清理,无松散碎石。

(2)布设排水管引流,如图1所示。

图1 布设引流管

(3)钻注浆孔,布设注浆钻头。沿渗漏水部位从上到下依次钻孔,钻孔间距控制在20~30cm(也可以根据现场情况调整),预埋注浆嘴(止水针头),注浆嘴深入地连墙≥5cm,外露长度20cm。

(4)用快干水泥(或堵漏王)封堵混凝土填实、表面抹平。

(5)注浆。按先上部、再下部、最后中间的顺序进行。将环氧树脂复合灌浆料加入到灌浆机桶中开始注浆,注浆采用低压低速注浆,注浆压力控制在0.1~0.3MPa,每次注浆直至观察到浆液流出结束,然后换下一个注浆止水针头进行注浆,直至完成所有止水针头的注浆。检查已注浆的部位,若仍存在渗漏水,再次补灌,保证注浆堵漏部位不出现渗漏水。

3.3 面的渗漏

当地下连续墙渗漏水严重时,可采取墙背注浆或增加高压旋喷桩的处理方式。

3.3.1 岩溶、裂隙水

(1)采用XY100地质超前钻(钻径90mm),在地连墙对应渗漏部位的外侧0.5m处钻3~5个注浆孔,孔位按三角形或梅花形布置,注浆孔深度直至连续墙底标高,孔内布设φ40mm袖阀管,利用注浆设备注入双液浆,可有效地控制岩溶及裂隙水的渗漏。

①注浆材料及参考配合比。水泥浆-水玻璃双液浆:水泥浆:水玻璃=1:1(体积比),水泥浆水灰比=0.8:1~1:1(质量比),水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥,水玻璃模数m=2.4~3.4(浓度Be=30~40)。双液浆应进行现场配比试验,以初凝时间为控制指标同时综合考虑浆液的可泵性时间。

②注浆压力和注浆量。以相对小压力、多次数注浆,压力控制0.2~0.8MPa,3~4次,每次持续10~20min。注浆速度:30~70L/min。

(2)采用WSS无收缩后退式注浆工艺对在对应渗漏部位地连墙的外侧布设两排梅花型孔,注浆扩散半径按经验公式计算取1.5m,排间距1.0m,孔间距1.5m,深度钻至地连墙底以下3m,建议注浆压力控制在0.2~0.4MPa。

WSS注浆工艺较袖阀管、高压旋喷桩等工艺衔接紧密,在成孔过程中可同步进行水泥浆的拌制,到达深度后立即注浆。在基坑应急抢险中能起到快速堵漏的效果。

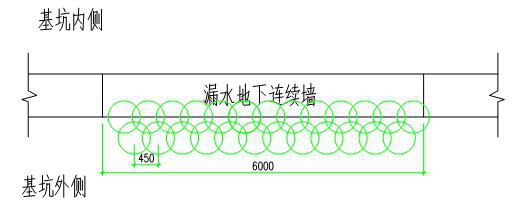

3.3.2 围护结构失效出现涌水

发生涌水、涌砂等突发情况时,应立即对基坑内侧采取回填反压措施。在地下连续墙迎水侧布置2排φ600@450mm的旋喷桩,桩间距为450mm,搭接150mm。围护结构入岩地段,旋喷桩终孔深度为岩面以下0.5m;围护结构不入岩地段,旋喷桩的终孔深度为围护结构以下3m。如图2所示为旋喷桩孔位布置图。

图2 旋喷桩孔位布置图

(1)注浆材料及配合比。普通水泥浆:采用42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比=1:1。

(2)压力及其他参数。旋喷桩施工时注浆压力为15~20MPa,流速为40~70L/min,旋转速度为16~20r/min,提升速度为15~25cm/min。

4 地下连续墙涌水案例分析

4.1 工程概况

广州北站~天贵路站区间区间隧道采用明挖顺做法施工,基坑宽度14.3m,深度为16m。DK37+460~DK37+700段基坑,左侧临近杨屋河渠及富力地产楼盘建设工地,右侧紧邻平步大道。根据钻孔揭露的地质情况从地表至下依次为素填土、粉质粘土、泥质粉砂岩、炭质灰岩。本段基坑设计为0.8m厚钢筋混凝土地连墙,第一道钢筋混凝土腰梁尺寸一般为1.0m×0.8m(高×宽),第二道支撑采用φ609,t=16mm钢管支撑间距3.0m及Ⅰ45c钢围檩。

4.2 险情经过

DK37+570~DK37+585段基坑开挖至基底设计标高时,K37+580距右侧地连墙内侧2.0m处发现基底涌水,涌水量达60m3/h,且带有泥沙;同时监测数据显示,CXY58监测点(地连墙14m处)墙体位移向内侧突变,变化速率和累计变形值均超过报警值,立即启动应急预案。

4.3 原因分析

本基坑所在地层岩溶发育,地连墙底以下存在未探明的岩溶水通道或基岩裂隙通道,致使地连墙未能有效阻断基坑内外水力联系,随着基坑内的土方开挖,水头上方土重不断减小,岩溶承压水绕过地连墙击穿基坑底基岩裂隙、溶洞等薄弱位置后由上涌出。

4.4 应急处理预案

(1)在在基底与钢支撑之间增加一排临时钢支撑(纵向延伸两幅地连墙),增强基坑的稳定性,控制墙体位移变化趋于稳定,并对基坑加密监测。

(2)抽排基坑内积水,对涌水点四周用砂袋筑模,内部填充C40混凝土反压,宽度为基坑宽度,高度为3m,并预埋出水管,设置可关闭的止水阀门。

(3)在涌水点对应连续墙外侧布置4排探查孔探查涌水通道位置,经过对现场情况探查及技术资料的调查分析,揭示的通道深度在地面以下19~23m范围内存在溶洞(即连续墙底以下2m)。

(4)采用WSS后退式注浆工艺对地连墙迎水侧按φ0.6m双排梅花形打设钻孔进行背部封堵,避免较长时间涌水涌砂导致基坑周边地层及建筑物沉降。钻孔注浆深度至地连墙底3m,纵向长度为渗漏点两侧各10m范围内,排间距1.0m,孔间距1.5m,注浆压力控制在0.2~0.4MPa。

(5)以基坑内涌水点为圆心间距1m布设孔,钻孔至地连墙底以下3m,灌注双液浆填充基坑内溶洞。

5 结语

综上所述,地连墙渗漏水治理应当遵循“排堵结合”的原则,并且应重提高地连墙施工质量,利用地连墙混凝土自身进行止水,避免后期处理渗漏水。处理前应先根据渗漏的位置、渗漏水量的大小采取有针对性的堵漏措施,以保证基坑施工的安全及实体工程的质量。

参考文献

[1]金晓飞.新型接头超深地下连续墙施工过程分析及工程应用研究[D].南京:东南大学,2016.

[2]罗俊敏.地下连续墙渗漏的预防和控制要点[J].建设监理,2009,(6).

收稿日期:2018-03-15

作者简介:梁鹏(1984-),男,黑龙江勃利人,广东珠三角城际轨道交通有限公司工程师,研究方向:铁路工程管理。