1 中庭采光节能改造方案

1.1 中空低辐射玻璃更换

根据现场勘查,本方案带中庭建筑其采光顶面积约2000m2,建设时采用大面积的单层普通玻璃,单层普通玻璃的传热系数约为5.7W/(m2·K)会造成室内外温差传热剧烈,遮阳系数为0.9,会使大量的太阳辐射热进入室内,加重室内空调降温负荷。

此次改造方案将原有玻璃更换成中空低辐射玻璃。低辐射玻璃(又称Low-E玻璃)是一种对波长范围4.5~25μm的远红外线有很高反射比的镀膜玻璃。由于温度差引起的热量传递主要集中在远红外波段上,低辐射玻璃可将温度高的一侧传递过来的80%以上的远红外热辐射反射回去,从而避免了由于自身温度提高产生的二次热传递。对于波长>3μm的常温物体红外辐射透过率几乎为零,因此表观上室内红外辐射不会造成能量穿透玻璃流向室外。普通白玻主要是将大部分红外辐射吸收,导致玻璃本身温度升高,然后再向室内进行对流换热,造成室内能量损失。低辐射玻璃是将室内红外辐射反射回室内,相对增加了玻璃系统本身的对流换热热阻。低辐射玻璃在降低传热系数的同时,由于低辐射膜同时具有遮阳性质,能将太阳的红外辐射大部分反射掉,导致其夏季太阳辐射的热减少,全年综合节能性能优异。

中空玻璃是≥2片的玻璃中间用带有干燥剂的间隔框隔开、周边密封的玻璃。玻璃的导热系数是0.77W/(m·K),空气的导热系数是0.028W/(m·K),中空玻璃对能量的传递是通过玻璃和其内部的空气来完成的,合理配置的中空玻璃和间隔层厚度,可最大限度地降低辐射热的传递,从而降低能量的损失。

将不同类型玻璃的节能性能进行对比,对比结果显示,普通中空玻璃与单层普通玻璃相比,节能效果可提高50%以上;低辐射中空玻璃与单层普通玻璃相比,节能效果可提高65%以上。按天窗面积2000m2计算,其产生的辐射冷负荷约800kW,冬季产生的传导热负荷约300kW,采用活动外遮阳及low-E膜后,冷负荷可降约600kW,热负荷可降约100kW。

1.2 中庭智能遮阳控制系统建设

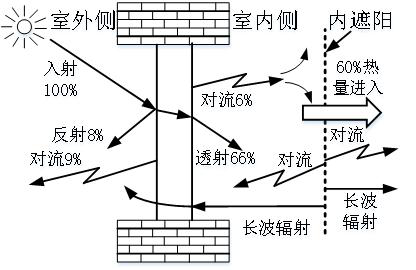

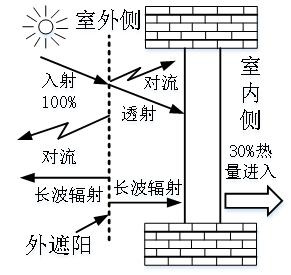

由于采光顶面积较大,仅仅通过更换low-E玻璃进行节能是远远不够的,还需要增加遮阳。遮阳最重要的作用就是降低中央空调系统负荷和改善室内光照环境。在无遮阳措施的情况下,太阳热辐射经过窗户后大部分热量直接透过玻璃进入室内,小部分经过反射后进入周围环境。尤其是夏天,大量的热辐射进入室内,导致空调负荷大幅增加。遮阳分为外遮阳和内遮阳。内遮阳如图1所示,太阳热辐射进入室内后被内遮阳分成几部分,但这几部分热量一直都在室内对流,只有很少一部分热辐射通过玻璃散发出去,经过内遮阳后,有60%的热量进入室内。外遮阳如图2所示,太阳直射外遮阳后才通过玻璃进入室内,大部分热辐射被挡在了户外,只有30%左右的热量进入了户内。由以上可看出,外遮阳的效果远高于内遮阳,因此,本方案采用外遮阳的方式进行改造,建造一套智能的遮阳控制系统。

图1 内遮阳热量流动图 图2 外遮阳能量流动图

智能遮阳控制系统由电动机、百叶帘和控制系统3部分组成。基于网络传输技术,当系统启动后,开始采集周围环境数据和建筑物室内数据,根据建筑物造型和朝向选取若干参考点并记录所需数据,系统依据当地气象资料和日照分析结果,对不同季节、日期、不同时段不同朝向的太阳仰角和方位角、室内外温度和照度进行计算,将计算结果反馈到智能控制系统,由控制系统发出指令,实时控制百叶翻转角度,保证室内良好的视觉效果。

冬季遮阳全部开启,使太阳光线能充分进入室内,增加室内的光照度和温度,减轻中央空调采暖负荷。春秋季节时,当室外照度<1600lux时,遮阳全部开启;当1600lux<室外照度<2800lux时,通过自动调整百叶开启总遮阳面积的2/3;当2800lux<室外照度<4000lux时,开启1/2;当4000lux<室外照度<5200lux时,开启1/3;当室外照度>5200lux时,开启1/6,保证室内充足的照度。夏季时,当室外照度<2000lux时,遮阳全部开启;当2000lux<室外照度<3400lux时,通过自动调整百叶开启总遮阳面积的2/3;当3400lux<室外照度<4800lux时,开启1/2;当4800lux<室外照度<6200lux时,开启1/3;当室外照度>6200lux时,开启1/8,保证室内充足的照度的同时,通过遮阳大幅可以降低中央空调的冷负荷,以达到节能的目的。

经实际测算,更换Low-E玻璃和增设智能遮阳控制系统后,每年至少可节约12万kW·h的电量。

2 空调末端节能改造方案

建筑原空调末端主要采用落地式回风柜和不带热回收的落地式新风柜,全年基本是在满负荷状态下运行,采用定频风机,总功率约150kW,全年风柜电耗约34万kW·h,仅仅通过远程的启停中央空调监控系统进行设置管理,而非根据负荷变化进行自动控制。经测算,末端设备能耗约占整个中央空调系统能耗的13%。根据统计和测量,空调开启后,夏季局部区域温度高达30℃,冬季局部温度低达9℃,每年制冷采暖季的冷热负荷是不均匀的,建筑内部空间憋闷。中央空调系统只有极少情况是在满负荷运转,大部分时间是在40%~70%的负荷率下运转,综合计算每个制冷采暖季平均负荷只有设计负荷的60%。

本方案采用模糊控制方式,可对回风温度、送风温度、水阀开度、风机转速等空调机组运行参数进行了实时采集和分析,并通过串级控制策略对空调区域的温湿度进行解耦控制,实现送风温度和送风量的优化匹配控制。在控制末端能耗的同时可以将负荷变化情况反映到水输送系统,从而使系统可以系统整体地协调控制,实现冷冻(温)水的输送节能;最终实现整个空调系统整体的运行优化。

经测算,方案需安装25台5.5kW的风柜,将原有控制方式改造为模糊变频控制系统,新风柜根据室内CO2浓度自动变频控制新风机的风量,风柜模糊控制柜根据变化的新风量及室内外温度变频控制风量及冷热水量。根据实际测算风柜本身的节能率在60%以上,因为新风与风柜模糊控制可降低空调主机的负荷,可降低10%以上的负荷率。可节约26万kW·h的电量。

3 采用能量回收新风换气系统

根据统计资料,建筑在5~7月及11~次年1月,平均每天接待学生约6000~8000人,平均每时刻同时在的人数约1000人,每小时最小需求新风量为30000m3/h,冷热负荷约700kW;在寒暑假平均每天接待学生约1000~2000人,平均每时刻同时在的人数约200人,每小时最小需求新风量为6000m3/h。在满足人体健康需求的前提下,成都地区新风负荷是空调负荷的重要组成部分,在冬天甚至达到空调热负荷的50%以上。因此新风系统的智能控制与热回收极重要,既可解决室内闷的问题,又可降低新风负荷约50%,降低总空调负荷约15%。节能效益极其明显。

现有的空调新风系统不带热回收,因此排风中含有巨大能量(夏天室内是26℃左右的脏空气,室外却是35℃以上的新鲜空气;冬天室内是19℃左右的脏空气,室外却是10℃以下的新鲜空气)。如果采用能量回收,将大大减少空调负荷,同时满足人员的健康需求。本方案把现有普通新风机组改造为带能量回收的新风机组。在过渡季节仅开启带能量回收的新风系统就可保证室内的基本热舒适度,也可大大降低采暖空调能耗。

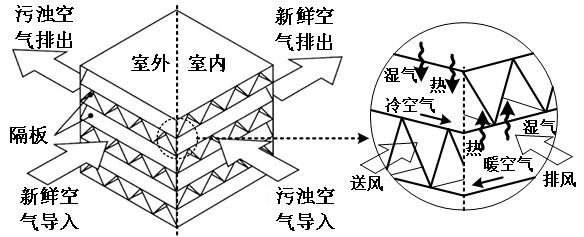

经调研,本项目采用静止型板翅式能量回收新风系统,其原理及能量交换示意图如图3所示,静止型板翅式换热器是空气间直接进行热量交换的换热器,其不利用任何媒介,也无转动系统,热回收效率很高,是一种便于利用的能量回收设备。由图3可以看到,板翅式换热器中有很多波状翅片,两股气流呈交叉形流过换热器,这些翅片既起辅助传热的作用,又起支撑和导流作用。当两股空气交会时,气流间存在温差和水蒸气分压差,热量通过传导的方式进行能量交换和显热或全热回收。

图3 板翅式热交换器能量回收原理图

根据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)新风热回收系统的热回收效率按54%(夏)/66%(冬)计算。具体选取15台KRV-10DT型号的新风热回收机组。

根据前面分析,本项目夏季系统能效比约2.2,冬季约1.8,新风负荷占总负荷的比例按35%计算,热回收效率按50%计算,年可节约24万kW·h的电量。

4 结语

综上所述,本方案实施的节能改造主要有以下几项,在节能同时可提高室内热舒适度,并解决闷的问题:更换中空低辐射玻璃;增设智能遮阳控制系统;末端设备采用模糊变频控制;增加新风的能量回收设施。对中央空调几个耗能主体和中庭进行节能改造后,总节能率达到了31%,节能量达到了每年62万kW·h,若电费按0.6元/kW·h计算,该方案实施后每年可节约37.2万元。如果日常运行中增强行为节能和管理节能,节能效果会更加显著。

参考文献

[1]金鑫.基于案例分析的现代建筑遮阳发展趋势研究[D].天津:天津大学,2012.

[2]苏龙梅,张怡.基于节能的办公建筑采光中庭形态优化设计[J].建筑节能,2014,(4).

(作者喻文浩系电子科技大学硕士研究生)