1 工程概况

1.1 项目简介

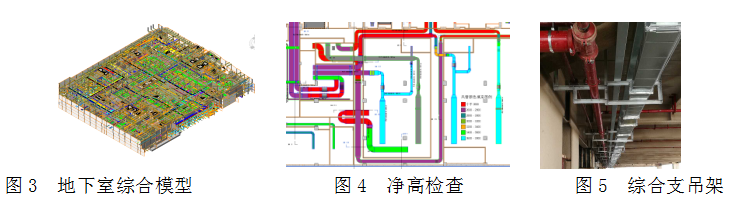

长沙滨江金融大厦工程位于湖南湘江新区潇湘北路与茶子山路交汇处,毗邻长沙地铁4号线,为长沙河西第一高楼。总占地面积6万㎡,总建筑面积63万㎡,共有4栋塔楼、1栋6层裙楼和4层地下室。其中T1塔楼(甲级写字楼)64层、高296.9m,T2塔楼(甲级写字楼/超五星级酒店)52层、高225.9m,T3塔楼(孵化基地)34层、高164.8m,T4塔楼(公寓)38层、高155.7m。项目整体如图1所示。该工程由中国建筑五局总承包公司施工,西区2016年4月21日开工,东区2016年10月1日开工,目前处于西区机电与装修施工、东区主体结构施工阶段。西区裙楼建筑与结构模型如图2所示。

1.2 项目重难点分析

项目施工场地狭小,地下室基坑周边基本无临时场地,西侧、南侧为市政道路,北侧为居民小区,东侧为地铁四号线。专业分包多,仅西区机电装饰单位就有9家之多。业主净高要求高,地下室建筑完成后梁下高度为2.9m,净高要求2.6m;裙楼建筑完成后高度4.3m,净高普遍要求3.8m。高要求导致必须精确进行管线深化,在保证施工的基础后尽可能满足净高需求。

2 BIM组织与应用环境

2.1 BIM应用目标

项目应用BIM技术目标主要有:根据施工蓝图生成完整的模型,包含结构、建筑、机电及场地布置等,根据过程中出现的设计变更或深化设计不断完善模型以满足实际工作需要;基于三维模型进行功能应用,比如综合管线管网排布、综合支吊架、深化设计、关键节点分析、进度管理、工序模拟、标准层布局、现场管理等;探索BIM 在5D、施工管理平台、移动端、互联网等方面的应用;在全公司范围内普及项目BIM应用,为公司培养项目BIM工程师2~3人,获得全国BIM技能等级证书;建立齐全的项目BIM技术应用管理体系,完善企业族库、建模标准规范及相关BIM标准。

2.2 实施方案

在项目初期,项目高规格配备电脑设备,组建BIM工作室,编制项目BIM实施方案、建模标准、实施应用指南等一系列标准化制度及管理流程。

2.3 团队组织

为顺利实现项目BIM工作目标,成立BIM工作组,由总包BIM团队与分包BIM团队共同组成,各专业分包单位在总包BIM负责人的统一管理和组织下开展BIM工作。建立以项目经理为BIM总负责,项目总工为BIM总监的管理团队,下设BIM负责人及专业单位BIM工程师等若干岗位,同时项目其他部门积极参与并配合实施具体应用点。为了便于协调与沟通,共同使用中心模型进行综合管线,BIM团队成员集中在一个办公室内,一个局域网内进行工作,以便模型共享。项目将根据工程量大小动态性调整BIM工程师数量,确保BIM工作统一管理,有机协调,专业操作,深化应用的顺利开展。

2.4 软硬件环境

本项目采用欧特克系列软件和广联达系列软件,配套Tekla以及其他分析软件,共同进行一系列的功能运用。配备14台操作工作站,1台中心渲染服务器,6台ipad,1台笔记本,同时配备无人机、VR、3D打印机等设备,辅助BIM技术的研究与应用。

3 BIM技术应用

3.1 BIM模型构建

项目BIM负责人统筹工作,建立BIM工作管理制度和模型标准,以结构建筑专业为主导,各专业分包单位紧密配合,由土建BIM工程师创建结构建筑模型,同时汇集各专业分包单位模型,组织专业分包进行深化设计,并开展总承包管理方面的应用。各专业分包单位根据BIM模型标准创建各自的专业模型,根据各专业内容开展深化设计(包括机房深化、管线优化、吊架安装等)、专业施工方案演示等应用。

3.2 BIM应用内容

3.2.1 机电管线综合与净高检查

项目初期与业主确定各室内空间的净空最低要求,制定深化设计流程,优化管线使其排布合理、便于安装。创建包含结构、建筑、电气、电讯、给排水、消防、暖通、泛光照明等专业的模型(如图3所示)。提前找出图纸问题,解决碰撞点,优化复杂部位,减少现场返工。

利用Revit标高检查过滤器的功能,设置风管、水管颜色填充图例,分别按范围设置底部高程和开始偏移量,对深化后的模型进行净高检查(如图4所示),给出净高报告,对不满足要求部位再次进行优化,避免现场安装后出现净高不满足装修及吊顶要求。根据净高报告,全面了解评估车道、车位的损失情况,配合业主进行设计修改与决策。大部分区域满足业主净高要求,个别区域不满足,通过装修吊顶空间优化或者改变区域功能来实现。

由于业主空间要求高,为保证施工质量高标准、检修方便、美观整洁,项目BIM工作室在深化图纸的基础上,制作综合支吊架族,预先采用综合支吊架布置,统一管线布置(如图5所示)。

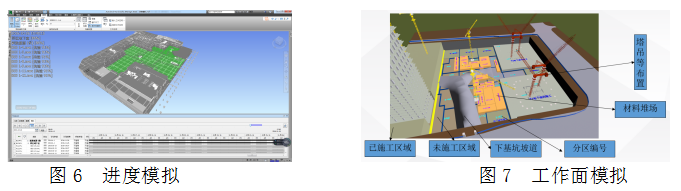

3.2.2 进度管理与工作面模拟

项目利用三维可视化功能再加上时间维度,随时随地直观快速地将施工计划与实际进展进行对比,同时进行有效协同,项目各参与方人员对工程项目的各种问题和情况了如指掌(如图6所示)。三维可视化模拟各个工作面情况,可用于周例会上协调与沟通,同时可以用来辨别施工板块与未施工板块之间的关系,更好的进行周转材料的运输和安全防护的布置(如图7所示)。

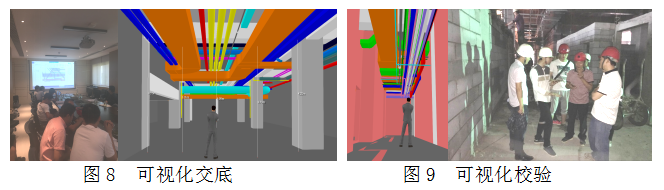

3.2.3 可视化交底与校验

充分利用BIM模型的可视化、空间化特点,对结构复杂节点及现场施工难点进行可视化三维交底(如图8所示),更直观、更形象、易接受、指导性强。通过移动端软件,将模型导入移动端平台,现场管理人员在作业面时,可以在移动平台软件中打开模型,根据模型进行指导施工,对比实际施工的效果,实现可视化验收与校验(如图9所示)。

3.2.4 预制化加工及安装

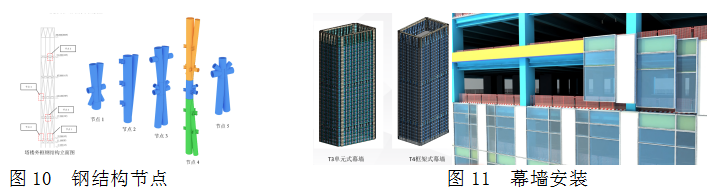

通过创建钢结构模型,深化钢梁与钢柱连接、钢柱与钢筋连接等多种钢结构节点(如图10所示),提前解决现场安装冲突问题,减少返工及延误工期等情况的发生。钢结构施工前,通过Tekla软件深化,生成用于施工的详图,并根据详图工厂预制化加工生产,同时通过二维码标识,便于现场定位安装。

工程T3塔楼幕墙系统采用单元式幕墙,裙楼及T4塔楼幕墙系统采用框架式幕墙,幕墙施工前,采用Revit深化,形成幕墙加工及安装图,指导现场加工、安装。如图11所示。

3.2.5 施工方案模拟分析

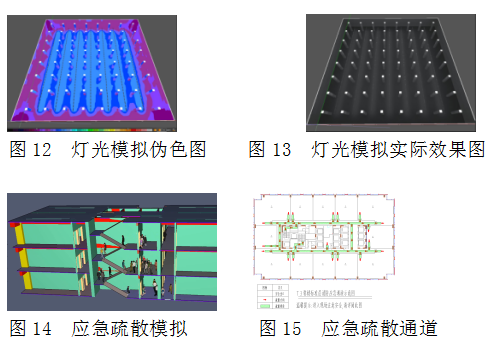

项目对大体积混凝土、布料机布置方案、循环水系统、屋面建筑防水做法、人工挖孔桩施工、临永结合、异形构件、高大支模、外脚手架等方案做法进行了模拟分析,同时还对地下室临时照明进行了绿色施工模拟分析,对塔楼区域进行应急疏散模拟分析。

通过对地下室临时照明用不同类型、功率,不同排布间距、方位灯具进行模拟,可以有效地得出模拟的效果图和光照强度的伪色图。以地下室为例进行灯光模拟,得出结论:选用每㎡瓦的节能灯带,安装高度2.5m,间隔8m,效果最好、综合最优。如图12、图13所示。

模拟塔楼应急疏散,模拟出发生紧急情况时各疏散通道拥挤情况、疏散方向是否合理、疏散总时长等,查找出安全通道的隐患位置,对其进行针对性处理,为项目安全管理提供依据(如图14、图15所示)。在模型中对临边、洞口、错层工作面等部位进行临边防护预布置,提前知晓临边搭设复杂部位、重点部位,同时也可以精确的得出需要布置的长度、各类材料需要的数量等,有利于安全文明施工的及时跟进。

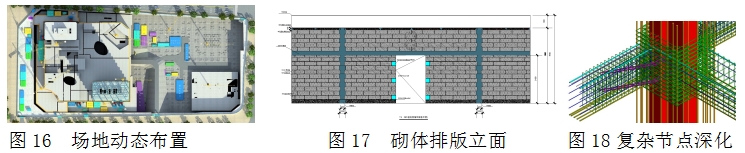

3.2.6 场地动态布置

结合施工现场的实际情况,对基础、地下室、裙楼、和塔楼各施工阶段的临建布置、运输道路布置、临水临电布置、各类材料堆场、混凝土浇筑泵管位置、材料进场路线等进行模拟布置。如图16所示。

3.2.7 砌体排版与复杂节点深化

对砌体进行预先排版,对反坎、门槛、门洞、过梁、构造柱、圈梁等进行深化,合理布置,统一标注样式、填充样式、出图规则,最后生成CAD建筑平面布置图,减少现场的砌体垃圾产生。如图17所示。

对于复杂节点通过三维BIM模型的创建,全方位各角度查看构件之间的相互关系。可以提前进行准确定位,有效地提高了作业效率和施工质量。如图18所示。

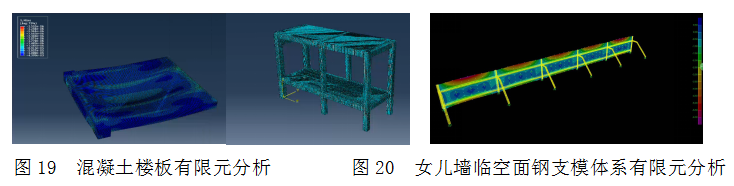

3.2.8 有限元分析

利用Revit模型转换出的有限元模型,进行细化与网格化后计算出变形结果。混凝土楼板承受车辆荷载及堆载的有限元分析和女儿墙临空面钢支模体系有限元分析。如图19、图20所示。

导入有限元仿真软件建立三维实体模型,分析结构在车辆荷载及施工荷载的作用下混凝土与钢筋的材料强度及变形是否满足规范要求。分析结果表明混凝土及钢筋的应力最大值均在设计强度允许范围内,同时楼承板的整体竖向变形在毫米级,满足规范规定要求。因此,实际操作过程中可仅从施工措施上对楼板进行加固即可使顶板达到承受车辆荷载和施工荷载的要求。

3.2.9 VR可视化与安全体验

项目采用VR技术将BIM模型与VR结合,在三维虚拟世界中实时、无限制地观察模型。项目各参与方通过用户端及VR分镜共同浏览模型,从而进行专业间协调分析(如图21所示)。将VR技术与安全体验相结合,既节约空间,又能收到良好的安全教育效果,让体验者亲身去感受施工过程中可能发生的各种危险场景,增加学习内容的形象性与趣味性。(如图22所示)

3.2.10 无人机巡航与地形测绘

利用航拍技术,成立无人机安全巡查小组,不定期安全巡查,尤其对爬架、钢结构等高危、高坠工作面加强检查频率。利用无人机航拍照片制作成3D全景图,结合BIM模型中4D模拟形成施工进度与进度计划的对比分析;将全景图与VR结合,可形成立体空间模型,身临其境的观察现场施工情况,利用720云全景发布给项目各参与方。航拍全景如图23所示。

通过使用无人机并配合智能航电功能,对所要遥测区域进行定角度、速度、重叠范围拍摄。输出照片后进行正交摄影分析,生成带高程数据的地理模型。根据导入的高程信息,进行原始模型导出分析,划分等高线,并求出相关的矢量三维坐标导入REVIT即可得出某建筑开挖土方量,如图24所示。

3.2.11 3D打印

采用3D打印技术,将Revit模型进行导入仪器设备、由设备分解成为加工数据后、切片,数据导入打印机中。通过热熔打印出模型样品,辅助项目课题研究、专利开发、QC发布等科技工作。

3.2.12 二维码标识

对施工现场采用二维码服务,将项目风采、施工组织设计、实测实量数据、图纸信息、构件信息、机电复杂节点三维图、剖面图、综合支吊架样式等工作模式结合二维码,采用配套管理移动设备扫描,即可得知相关资料详情,也便于管理人员指导现场施工。

3.3 BIM应用效果

通过运用BIM技术,在施工现场总承包管理、技术评估、创新研究进行了一系列应用与研究。在机电综合管线方面开工至今已经完成西区机电管线综合工作,累计找出图纸问题198处,解决碰撞点22146次,节省返工费用175.5万元,节约材料58.5万元。节约与各方协调联络的时间,裙楼每层节约3天,共计21天,每栋塔楼节约5天,共计10天,总计节约工期31天。共计出具110张机电深化图纸,支吊架平面及剖面图186张,并通过监理、设计、业主的一致认可。在技术评估方面对施工现场的重难点方案、区域进行模拟分析,寻找到最合理的解决方案,确保现场施工切实可行,消除隐患。

4 总结与展望

4.1 BIM应用的创新点

通过结构、建筑及机电模型的结合,调整与优化,达到完整的施工模型,有效的减少了机电施工的返工与碰撞。在此基础上,项目还采用VR、无人机、3D打印、二维码等新颖技术结合完善后的施工模型,展开一系列的应用研究。

4.2 BIM实施的经验教训

前期由于业主的原因导致商业区域业态变化、设计图纸的版本多、变更多,模型不断修改,影响出图及现场施工,后期安排人员加班加点赶工完成。群体超高层建筑管线多,体量大,而且分包单位多,各单位进场时间不一致,前后相差超过1年,严重影响BIM技术应用及施工管理。后续我们将继续加强在BIM技术集成应用上的开发与研究工作,在现场施工与企业管理链接的移动终端、结合二维码的数字化物料管理等方面深入研究。

参考文献

[1]骆汉宾.工程项目管理信息化[M].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[2]蔡雯怡,李强,高理福.基于BIM软件交互及价值的探索[J].农家参谋,2017,(10).

收稿日期:2018-08-21

作者简介:王林(1991-),男,湖南长沙人,中国建筑第五工程局有限公司工程师,研究方向:BIM技术。

基金项目:国家自然科学基金资助项目(61170327);国家科技重大专项支持资助项目(2014ZX02502)。