当前,垃圾填埋仍然是我国大多数城市处理生活垃圾最主要的方法。卫生填埋场通过采取防渗、雨污分流、压实、覆盖等工程措施,并设置渗沥液、填埋气体及臭味等收集处理系统,降低生活垃圾对环境的污染。填埋作业工序为卸车、分层摊铺、压实,达到规定高度后进行覆盖、再压实。传统的卫生填埋工艺直接在开放的空间内作业,虽然作业完成后进行了覆盖,但覆盖材料主要以黄土为主,难以实现雨污分流,下雨时大量的雨水透过黄土进入垃圾堆体,导致渗滤液产生量增加。而且,黄土的密封性较差,填埋气很容易扩散到大气中,造成二次污染,导致周边居民频频投诉。此外,使用黄土作为覆盖材料,不仅可能会因为土源的紧张影响施工进度,而且可能在雨天无法正常作业。

近年来,部分城市开始使用全密闭填埋工艺,以HDPE膜覆盖代替传统的黄土覆盖或者利用空气支撑膜设施构建全密闭作业空间,降低填埋单元的暴露面积,达到抑制气体扩散和降低渗滤液产生量的目的。

1 全密闭作业工艺介绍

目前,比较典型的两种全密闭式工艺是单元包封密闭式填埋工艺和充气膜密闭作业工艺,分别应用于北京市阿苏卫垃圾卫生填埋场和北京安定垃圾卫生填埋场。两个填埋场均为平原型填埋场。

1.1 单元包封密闭式填埋工艺

1.1.1 全密闭作业流程

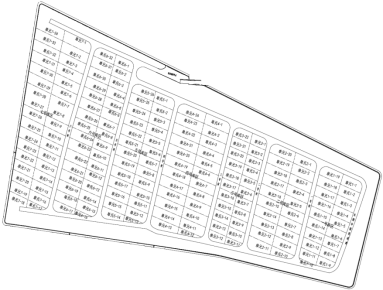

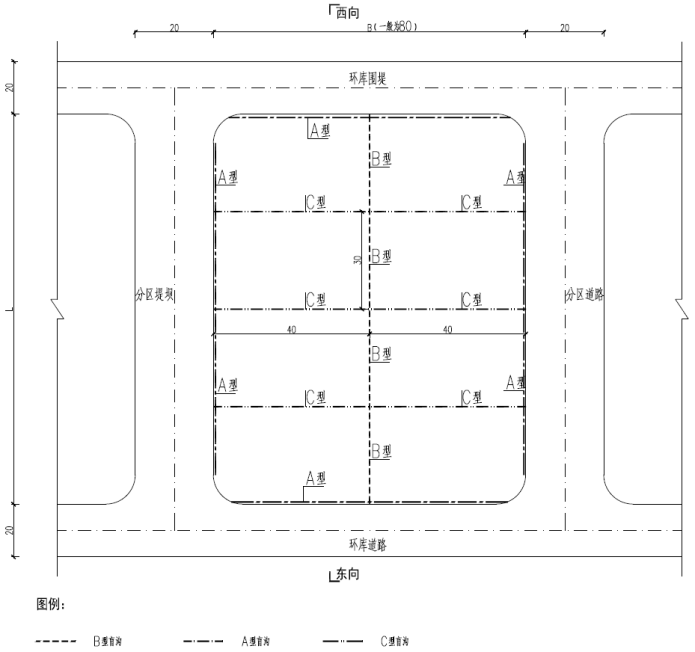

在填埋垃圾之前将整个填埋区分成7个库区(图1),每个库区的大小按B×L(L为不定值)构建,B一般为80m。作业分区由分区堤坝和环库围堤道路构成。为了有利于填埋作业,分区围堤的堤顶宽度为20m。在分区的基础上,利用填埋库区南北和东西方向的盲沟将库区分隔成若干个填埋单元(图2),每个填埋单元大小基本为30m×80m,7~10d左右填埋完成。每层平台设计高度为10m,分三阶段完成填埋作业,每阶段填埋高度为4m,理论填埋作业高度为12m。

图1 阿苏卫填埋场分区单元划分图

图2 作业单元平面布置图(单位:m)

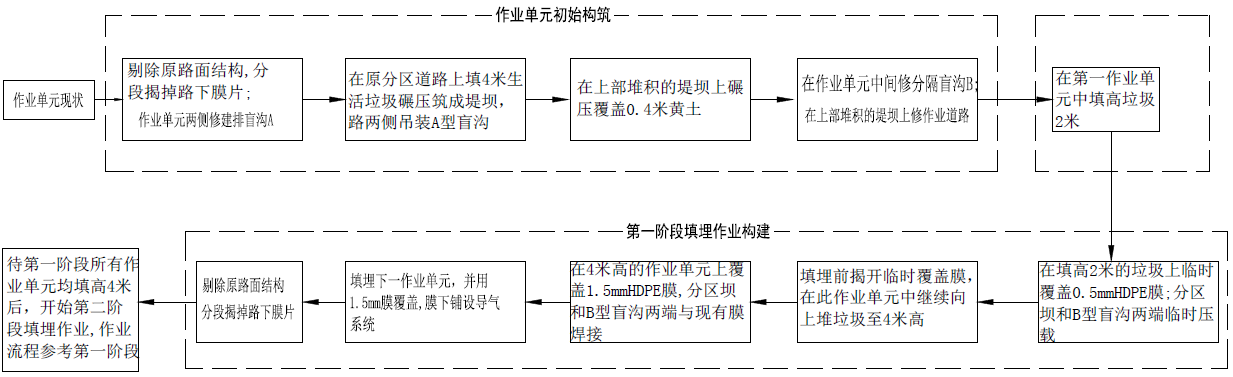

开始填埋作业后,除作业时间外均需要对垃圾进行覆盖。日覆盖采用0.5mm的HDPE膜搭接的方式,利用分区坝和盲沟两端临时压载,在下次作业前揭开。每个单元填埋高度达到4m标高后,采用1.5mm的HDPE膜对整个单元进行覆盖包封,膜上端锚固焊接在分区堤坝和已完成的填埋单元膜上,下端焊接在导排盲沟上。依次类推,完成库区内其他填埋单元的填埋作业。按照此步骤,完成剩余库区第一阶段的填埋作业。图3为具体作业构建流程图。参照此流程,在已完成的作业分区上构建第二阶段的填埋单元。待完成第三阶段的填埋作业进行封场。

图3 作业构建流程图

1.1.2 渗滤液导排与气体收集

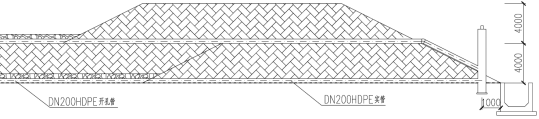

在填埋垃圾之前,首先将分隔盲沟包封在当前填埋单元一侧的HDPE膜破坏,使其暴露部分与铺设在底部的速排笼相联通,便于垃圾堆产生的渗滤液通过速排笼汇集到导排盲沟内。每次达到填埋高度4m后,在顶面均设置一层导排盲沟和速排笼,单独收集渗滤液。汇集后的渗滤液通过穿坝导排盲沟进入到道路外侧的HDPE 导排井内,最终与巡视道路外导排盲沟衔接。图4为渗滤液导排系统图。

图4 渗滤液导排系统(单位:mm)

当填埋单元达到4m标高时,在填埋顶部设置一条截面为400mm×400mm导气石笼,内包DN90的HDPE花管,与坡脚DN160的导气主管连接,如图5所示。

随着填埋堆体的加高,每4m均设置渗滤液收集系统和导气系统,单独收集每层填埋垃圾产生的渗滤液和气体。

图5 填埋气体收集系统(单位:mm)

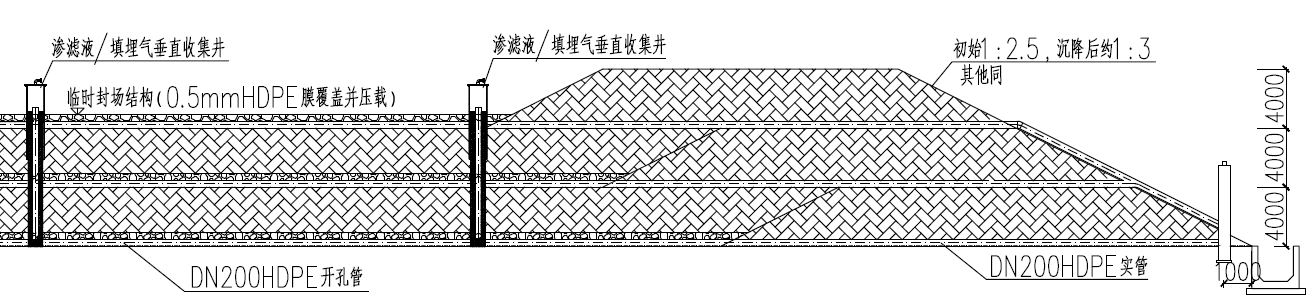

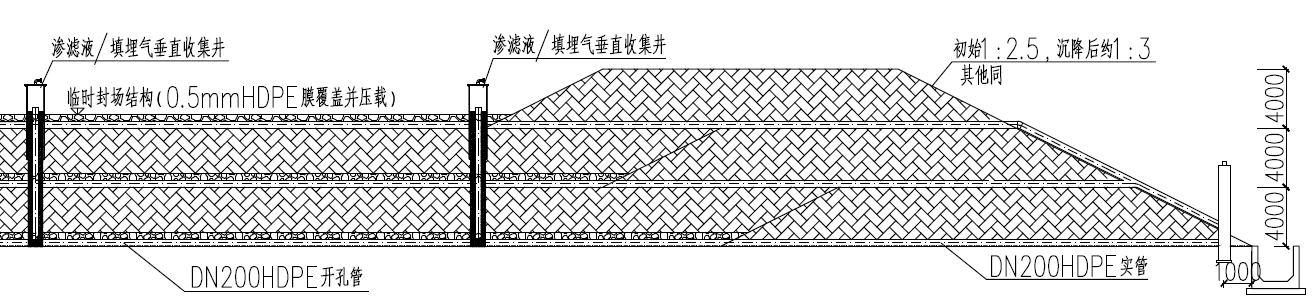

经过三阶段填埋作业达到理论高度12m后,使用1.5mm的HDPE膜对堆体进行最终覆盖,然后安装渗滤液/填埋气垂直收集井,井透过膜表面向下贯穿三层作业膜,使垃圾层之间相互连通,保证渗滤液和填埋气导排顺畅。外层穿膜处做好密封处理,确保密闭,避免因垃圾沉降引起局部积水、窝气。图6为渗滤液/填埋气垂直收集井构建图。

图6 渗滤液/填埋气垂直收集井(单位:mm)

1.1.3 雨污分流

填埋作业过程中的雨污分流主要结合膜覆盖和导排盲沟进行。没有进行填埋作业的库区或者填埋单元,雨水在覆盖的HDPE膜表面汇集,采用水泵进行抽排;正在进行填埋作业的库区或填埋单元,渗滤液通过速排笼汇集进入导排盲沟,然后流入边坡渗滤液收集系统。

1.2 充气膜密闭作业工艺

图7为北京市安定垃圾填埋场使用的空气支撑膜作业设施。该空气支撑膜结构体系包括空气支撑膜结构系统、环境安全监测系统、气体组织处理系统、自控系统和自重系统。环境安全监测系统是利用密闭作业空间内布置的气体采样点将气体收集后进行现场自动检测。气体组织处理系统是将密闭空间内气体进行收集后通过吸附法进行处理,达标后排放。

该膜结构尺寸为200m(L)×100m(W)×30m(H),封闭区域总面积为20000m2,有效填埋量80000m3。膜材是一种高强度纤维织成的基材和聚合物涂层构成的复合材料,具有较高的刚度和承受力高,具有抗紫外线、阻燃、自洁和透光等性能,长期使用不产生二次污染,使用寿命达10年以上。

空气支撑膜密闭结构无梁、无柱,膜体在膜内部压力与外界环境压力的共同作用下受到向上的浮力,并产生一定的预张力,保证膜结构正常工作。当因换气或其他因素导致内部空气外泄,引起气压减小时,充气设施会继续充气,始终维持正常工作时的压力差保持在200~300Pa。整个过程是通过压力控制系统来自动完成的,是一个动态平衡过程。

图7 充气膜支撑设施

对于小型的垃圾填埋场,该设施可以实现全面的密闭,所有填埋作业完成后再拆卸,而不需要移动。对于大型的填埋场,首先要将整个填埋区划分为若干个作业单元。当密闭空间内的区域填埋达到第一阶段填埋高度后,进行中间覆盖,同时搭建液体和气体收集系统。然后将设施拆卸,移至下一个作业单元。重复此操作,直至最后一个作业单元填埋至相同高度,此时完成整个填埋区的第一阶段填埋。参照第一阶段的作业流程,将已完成的填埋区域再进行作业单元划分、密闭空间构建、填埋作业、覆土,依此类推直至达到填埋场填埋设计高度,最后进行封场。

2 全密闭式工艺的优缺点

通过对两种典型密闭式工艺进行综合分析,并结合各文献资料,本文总结了两种工艺的优缺点,见表1。

表1 两种全密闭式工艺的优缺点

| 工艺名称 | 单元包封密闭式工艺 | 充气支撑膜结构 |

| 优点 | (1)抑制恶臭填埋气的直接排放,提高了填埋气的收集率 (2)实现了大部分填埋气的资源化利用 (3)有利于雨污分流,降低了渗滤液的产生量 (4)减小了垃圾在环境中的暴露面积和时间,避免了由尘土、轻垃圾等易飞散物质造成的二次污染,大大降低了蚊蝇的数量 (5)增加了填埋堆体边坡的安全稳定系数

| (1)对作业区的臭气进行了有组织的收集处理,有效解决了工作面扬尘和臭味扩散等环境问题 (2)全密闭式的作业方式有效实现了雨污分流,降低了渗滤液的产生量 (3)安装施工简单,周期短,便于移动,可长久使用 (4)空气支撑膜结构自重比较轻,无地基承载压力,对地基的要求低 (5)支撑膜能够阻挡雨雪,室内具有全自动检测系统,实现了全天候闭合空间作业 (6)该设施可以利用填埋气发电的电能来保持设施在运行过程中所需要的动力,节能环保 |

| 缺点 | (1)每个填埋单元都具有独立的渗滤液和气体导排系统,但垃圾沉降可能会造成管道变形、错位或者断裂,影响导排效果 (2)相较于传统工艺,采用全密闭工艺,工艺较复杂,处理成本高 | (1)设施的投资和日常维护费用较高 (2)密闭空间内臭气集中、温度高,工作环境相对比较恶劣,对作业人员防护设施要求比较高 (3)在其他类型填埋场如山谷型填埋场的应用受限 |

3 效益分析

多项研究表明,生活垃圾填埋场采用全密闭化工艺后,填埋气和渗滤液的产生量均明显下降。刘欣艳等以阿苏卫填埋场为例,从填埋气发电和渗滤液减量两方面评价了生活垃圾填埋场采用密闭化工艺获得的经济效益。结果表明,填埋场密闭化使得填埋气的收集率从60%提高到了95%,渗滤液量减少了58%,资金回收率达102%。全密闭化工艺具有良好的环境和经济效益。

4 结论

(1)单元包封密闭式填埋工艺和充气膜密闭作业工艺在北京市阿苏卫垃圾卫生填埋场和北京安定垃圾卫生填埋场的应用经验表明,全密闭工艺可有效抑制臭气的扩散,实现了雨污分流,降低了渗滤液的产生量,避免了造成环境二次污染,综合利用潜力较大。

(2)全密闭式填埋工艺仍存在很多待解决的问题,需要对工艺进一步优化,并寻求更环保的覆盖材料和密闭膜结构。

(3)目前全密闭式工艺主要应用于平原型填埋场,后续应继续开发针对其他类型卫生填埋场的全密闭工艺。

参考文献

[1]生活垃圾卫生填埋处理技术规范:GB 50869-2013[S].北京:中国计划出版社,2013.

[2]刘晓宇.北京市垃圾卫生填埋场全密闭工程探讨[J].中国资源综合利用,2013,31(8).

[3]陈永生.北京卫生填埋场全密闭工艺浅析[J].城市管理与科技,2012,(5).

[4]潘大晴,杨大帅,李爱军.阿苏卫垃圾卫生填埋场全密闭填埋工艺研究[J].城市管理与科技,2011,(5).

[5]王进安,董路.单元包封密闭式填埋工艺在阿苏卫垃圾卫生填埋场的探索实践[J].环境科学研究,2012,25(4).

[6]王力强,齐鸿燕,杨义,等.大型气撑式膜结构在垃圾填埋场填埋作业中的应用[J].市政技术,2012,30(5).

[7]袁满昌.充气膜结构密闭作业设施在垃圾卫生填埋场的应用[J].城市管理与科技,2011,(4).

[8]刘欣艳,尹朋建,张旭,等.北京市生活垃圾填埋场全密闭化工艺研究[J].环境卫生工程,2014,22(4).

[9]陈家伟,王振宇,由和璧.密闭化作业对填埋场垃圾渗沥液水质和处理的影响[J].环境卫生工程,2017,25(4).

[10]刘俊,刘添添,李振山.北京市安定生活垃圾填埋场膜覆盖工艺甲烷减排量评估[J].环境工程,2016,(11).

[11]刘欣艳,卫潘明,尹朋建,等.北京市生活垃圾填埋场密闭化的经济评价[J].环境工程,2014,32(S1).

收稿日期:2018-07-12

作者简介:苏红玉(1978-),男,河南灵宝人,中国城市建设研究院有限公司高级工程师,硕士,研究方向:生活垃圾填埋场设计。