国内的互联网支付市场对比国外起步较晚,全球最大的第三方支付机构Paypal成立于1998年,之后互联网巨头亚马逊和谷歌也分别推出了Amazon Payment和Google Wallet等互联网支付产品。经济全球化的趋势给国内带来了互联网支付这项新的互联网金融业务模式,得益于国内互联网技术的更新换代,我国的互联网支付市场迅速扩张,发展速度超过美国。

1 互联网支付市场现状

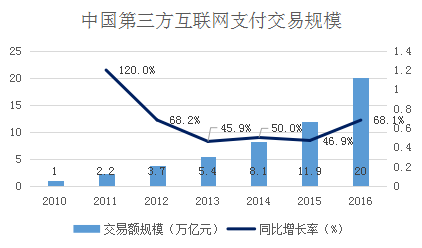

互联网支付的迅速发展,一方面受益我国居民对于网上支付的接受程度不断提高,无现金理念逐渐被大众所接受;另一方面,近几年不断涌现各种热点潮流,比如电子商务的盛行、余额宝的出现、春节红包的流行等。相信在将来,互联网支付用户会逐渐接受移动线下支付的理念,线下消费将成为新的交易规模增速支撑点。如图1所示,中国互联网第三方支付交易规模在五年间迅速增长十几倍,2010年,在互联网支付市场爆发前交易总规模为1万亿元;至2016年,交易规模突破20万亿元,同比增长率68.1%,并预期在2017年交易规模保持高速增长。

数据来源:艾瑞咨询

图1

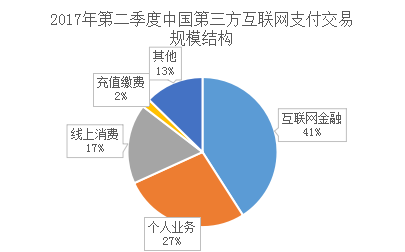

2017年第二季度中国第三方互联网支付交易额结构组成中,互联网金融占40.7%,零售客户业务占27.1%,网上消费占17.7%,充值服务占1.9%。如图2所示,交易规模最大的为互联网金融和零售客户业务,而互联网金融一直是中小企业争夺规模的重要战场。

数据来源:艾瑞咨询

图2

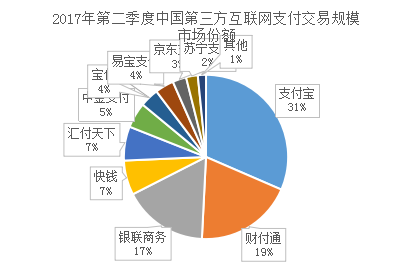

从交易额市场占比来看,互联网支付市场集中度较高:由支付宝、财付通和银联占据龙头,如图3所示,在2017年第二季度的数据中,支付宝市场比重为31.5%,财付通市场比重为19.3%,银联商务市场比重为16.7%,快钱市场比重为6.8%,汇付天下市场比重为6.7%,等。

数据来源:艾瑞咨询

图3

支付宝成立于2003年,依托由国内最大规模的电商平台——淘宝网。淘宝网的大量高粘性电商用户直接导流至支付宝,成为支付宝的首批用户,在初始用户数量以及用户质量和粘性方面,比其他支付机构优势明显。2013年,支付宝推出了余额宝这一纪念碑式的互联网理财业务,为支付宝的持续高速发展注入了强大的动力,领跑整个互联网支付市场。依托于阿里巴巴集团的技术优势和集团发展战略,支付宝近年来不断拓展增值业务与支付场景,其目标为从支付平台向场景平台发展,连接与支付相关的一切场景。

财付通成立于2005年,是依托国内最著名的即时通信服务企业——腾讯公司的专业在线支付平台。财付通同样借助了腾讯QQ大量的高粘性高质量用户基础,通过虚拟货币Q币在腾讯旗下的娱乐、游戏等应用,连接了现实货币与虚拟货币的转化桥梁,得益于此,财付通自推出就占据了一定的市场份额。自微信风靡后,微信钱包的用户逐渐增多,随着微信红包、微信转账、微信支付等支付习惯的普及,财付通的业务迅速扩张,成为仅次于支付宝的第二大支付平台。未来,依托微信这一国民通信平台,财付通的发展业务也会不断多样化。

起步较早的其他支付平台培养了一批忠诚用户,如银商、快钱在市场里仍占据一定地位,其他支付平台进入市场较晚,扭转用户既有的使用支付习惯较难,因此最终市场份额依然有限。但是,随着互联网支付习惯由PC端向移动端的转移,互联网支付的高集中度有所缓和。

2 互联网支付风险

2.1 安全技术风险

互联网支付的快速发展离不开国内互联网技术的进步,第三方支付机构需要以互联网技术为依托进行信息传递和交易指令达成,用户体验到更便捷的支付体验的同时需要更强大更复杂的硬件和软件技术支持,因此互联网技术自身的缺陷和不足日益显现出来,比如可能由于系统漏洞、防火墙不严密等问题引起黑客攻击或病毒感染,从而导致第三方支付平台上注册的用户个人信息泄露,甚至威胁到消费者的资金与账户安全,不仅可能给平台使用者带来巨大损失,更严重者会扰乱支付体系的正常运行。近期开始流行的移动端免卡支付、扫码支付、指纹支付等新技术也可能会增加敏感数据和信息泄露的危险性。第三方互联网支付平台的技术水平、支付逻辑、硬件设施是考量互联网支付安全技术风险的重要因素。

2.2 资金沉淀风险

与网络购物同步发展的第三方互联网支付通过承担信息中介和资金转换中介的作用消除了网络购物买卖双方不信任的问题,但同时也引发了资金沉淀的风险,在一笔交易中,第三方支付平台代收买家支付的资金,在交易完成后才会划拨至卖家账户。在交易的过程会产生大量资金沉淀在支付平台,若该部分沉淀资金没有得到有效地监管和隔离,很可能出现资金滥用、越权挪用、风险投资等风险,将大大损害消费者利益,尤其是在支付平台出现经营不善甚至破产清算情况时,被挪用的沉淀资金将无处索偿。近年来随着支付市场规模的跨越式增长,沉淀资金的数额也随之大大增加,其中隐含的沉淀资金管理和资金利息分配问题需要引起关注。

2.3 金融犯罪风险

互联网第三方支付业务在传统的银行转账资金链中增加了第三方支付机构一环,由于支付机构的介入导致传统的资金链完整性断裂,在缺乏有效监管的情况下,很可能为洗钱、非法套现等金融犯罪提供便利。首先,不法分子可以利用支付平台和电商平台虚假制造交易,以隐蔽的买卖形式将非法资金包装为为合法所得,第三方支付还可能成为一个潜在的跨境支付渠道,为境外违法所得的转移提供条件。其次,互联网第三方支付模式还可能为套现提供可能,买卖双方制造虚假交易,买方通过第三方支付系统进行信用卡刷卡消费,卖方收到资金后可提现来完成实现套现,存在极大的安全隐患。此外,目前支付平台没有实现全部实名制账户,银行可能无法准确地把握交易的真实性,难以追踪资金流向,从而为各种金融犯罪分子提供了机会。

2.4 跨行业经营风险

近年来,支付平台的功能逐渐多样化,许多其他传统金融业务和线下业务都在整合到互联网支付平台,比如支付宝已经成功加入了信用卡还款、购物娱乐、充值缴费、财富管理等业务,向一站式综合化互联网金融平台发展。在为用户提供了便利的同时也存在巨大的风险,一旦第三方支付出现系统性风险,会迅速传导至互联网金融和传统金融领域,造成连锁效应。另外,由于互联网支付平台和银行密不可分的关系,支付系统的问题会影响银行系统进而可能引发整个金融体系的动荡,影响国民经济的平稳运行。

2.5 法律滞后风险

互联网金融业务模式创新层出不穷,参与机构越来越多,金融产品愈加多样化,而我国现有的传统金融监管体系对互联网金融这一新兴业态没有固定的监管机构和专门的法律。互联网支付更是如此,我国立法存在滞后性,目前现行的法律体系还未出台一部完善的针对互联网支付的法律法规,对互联网支付业务没有完整的约束体系,因此许多互联网支付平台会在业务模式和监管合规方面触碰法律边界,无法有效地约束第三方互联网支付机构的行为。

3 针对第三方互联网支付的风险管理对策建议

3.1 监管角度风险管理对策建议

3.1.1 完善多层次监管体系,加快立法

因互联网第三方支付跨行业经营的特点,其适用于权责明晰的立体监管体系。我国现有的一行三会分业监管模式存在着许多不足之处,针对互联网金融和互联网支付没有特定的监管部门,为解决这一问题,建议建立相对应的多层次监管体系,以央行为主要监管机构,以银监会等相关机构为辅,不同层次的监管机构各司其职,职责分明。同时建议尽快出台针对第三方互联网支付机构的市场准入标准、业务范围、业务流程、安全技术风险、流动性风险、反洗钱风险等各类风险和客户权益保护的一套单独完善的系统性的法律。

3.1.2 完善市场准入和退出制度

目前,对于支付市场的准入准出机制已经有了一定的监管基础,规定对申请支付牌照的平台进行审慎调查,包含公司信用、资本实力、内控合规制度等方面进,管控支付牌照的发放。在坚持有效监管的基础上,第三方支付市场准入机制应该注重第三方支付市场的活力,监管思路应该逐渐从对注册资本、出资人限制等比较死板的准入要求向支付平台的技术能力、综合实力方向转变,根据支付业务模式的不同制定差异化的准入机制并严格贯彻,实现政府和市场的有机结合。此外,由于支付机构涉及大量用户的个人信息和账户信息,其市场退出不单单涉及到企业单方面,还涉及到用户的权益和行业的稳定,因此需要建立完善的退出标准,确保用户合法权益,维持金融市场稳定。

3.1.3 加强沉淀资金监管,完善预警体系

沉淀资金蕴含的风险从源头到扩散是很难被发现的,需要完善的资金预警和风险管理机制,可参考美国现有体制,合理选取一定的交易信号、违约记录等作为风险预警输入信号,同时可以参考我国商业银行的风险管理指标,尽早根据支付平台的特点建立统一完善的风险预警机制。

3.2 支付机构角度风险管理对策建议

3.2.1 建立行业协会,推进行业信息数据共享机制

参考传统金融与互联网金融领域,支付行业也应当建立自己的行业协会进行自律管理,全面纳入会员单位,在监管机构和会员中间进行有效地沟通,促进监管政策落实,发挥行业自律的专业性、综合性优势,加强会员之间交流合作,推进行业信息数据共享,共同维护行业秩序。

3.2.2 加强技术开发

互联网支付机构依托互联网技术,因此应该加大对于技术层面的重视程度,针对现有的重点问题如电信诈骗、安全漏洞等问题进行技术升级,对技术科研投入一定人力物力财力,以支持互联网安全技术的改革和创新,来更好地提高安全性,防范互联网犯罪。

4 结语

随着互联网支付的普及,政府和监管机构应当注重建立全国范围统一的信征信系统,使广大用户对支付平台的征信体系更加信赖,同一将各支付平台用户统一在征信系统中进行备案或直接管理,支付机构间建立信息互通机制,及时告知各机构关于问题用户的交易记录、负面清单等信息,促进权威的信用评价标准的建立和统一。另外,监管部门应当持续制定更加清晰严厉的反洗钱和反套现法律法规,加强国际间以及与商业银行的信息交流和协作,加快建立完备的用户认证体系以保证用户的身份信息和交易的真实性,真实有效地掌控资金流向,同时要加强对网上交易系统及交易记录的监测,有效识别洗钱、套现等行为。

参考文献

[1]缴琨.我国第三方支付风险及监管策略的研究[J].现代商业,2016,(18).

[2]宋凤轩,范瑾.互联网第三方支付风险监管对策研究——基于政府监管与行业自律的视角[J].经济论坛,2016,(6).

[3]王韦雯,田蓉.第三方互联网支付的现状、风险及对策建议[J].时代金融,2016,(4).

(山东省潍坊第一中学)