1 构造位置

阳霞地区位于华力西褶皱带和塔里木地台交界的库车坳陷内,喜山末期的构造运动使库车坳陷呈“四带三凹”的构造格局。喜山运动晚期使天山抬升剧烈,盆边褶皱,断裂发育,成为地层中铀活化、淋滤的有利场所,而库车坳陷中构造条件较为稳定,地层产状平缓,有利于铀的径流和富集。

2 构造特征

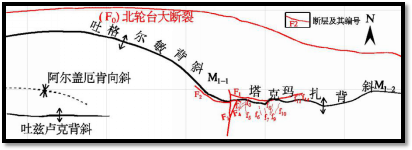

区内褶皱主要有吐格尔敏背斜。北部有区域性F0大断裂,为古、新生代地层的分界。区内发育断裂较多,F1、F2断层为本区主要断裂。

图1

根据各构造层组成物质成分对比,中生界构造层具备良好的含油组合条件,有利于油藏的形成。背斜南翼地面上有大量丰富的油气显示,对寻找砂岩型铀矿意义重大。砂岩型铀矿与油气藏在空间上共/伴生关系密切。背斜两翼侏罗系克孜勒努尔组上段地层为铀成矿富集层位。

3 基底特征

区域地层从古生界至第四系均有出露,基底地层有古元古界、古生界地层,北部天山褶皱带古元古界、古生界地层和华力西期花岗岩构成了基底及蚀源区。地势总体北西高,南东低,蚀源区通过F0断层为盆地提供铀源。

4 盖层特征

盖层主要由中生界侏罗系克孜勒努尔组(J2k)、白垩系及新生界地层构成。侏罗系、白垩系及新近系铀含量分别为3.40ppm、3.50ppm、3.90ppm高于地壳铀丰度2.70ppm,表明它们是一套富铀地层,是后期成矿的重要铀源,为侏罗系及新近系地层沉淀富集提供二次铀源。

5 水文特征

蚀源区的含氧水、含铀基岩裂隙水流入目的层承压含水层,地下水沿承压含水层径流方向为铀成矿提供了有利的铀源、水源。径流区为山前带,流向由北向南,地下水径流区广,山前到秋立塔克山,水力梯度为0.13~0.12,本区具备良好的补-径-排系统。

6 含矿含水层特征

克孜勒努尔组上段地层沿托格尔敏背斜两翼出露,岩层厚度500~800m。根据钻孔揭露显示,地层上部岩性以灰绿色、灰色粉砂质泥岩、粉砂岩,灰白色细砂岩、中-粗砂岩、含砾粗砂岩为主,是成矿目的层,呈多个旋回沉积。主要含水砂岩层厚度5~30m,多为钙质胶结粗砂岩层,岩石分选性差,多呈次棱角-次圆状,较为松散破碎,含水性强。顶底板岩性为泥岩,典型的泥-砂-泥结构,砂体较为稳定,“泥砂”比为0.36,整体上“泥砂”比值不高,砂体相对较厚。可见炭质条带,与铀元素富集密切相关,铀含量较高。

地层总体走向北西西,沿背斜两翼总体呈北陡南缓形态。背斜北翼总体倾向北北东,倾角25°~50°,北翼埋深一般30~100m。南翼倾向南南西,倾角15°~35°,地层厚度一般500m左右,最厚可达800m,目的层砂岩厚度一般350m,最厚可达500m,地层厚度沿倾向变厚。

背斜两翼煤上含矿砂体主要有两层:第1层岩性主要为粉砂岩、粗砂岩层,于背斜北翼顶板埋深最浅20m,最深221m,一般埋深40m左右,埋深沿倾向变深,砂体单层厚度一般20m左右,背斜南翼顶板埋深70~130m,砂体厚度5~10m,隔水顶底板岩性一般为泥岩,呈稳定的泥-砂-泥结构;第2层岩性主要为煤上灰白色松散粗粒长石砂岩层,于背斜北翼顶板埋深135~288m,埋深沿倾向变深,砂体单层厚度一般7~25m,背斜南翼顶板埋深153~625m,砂体厚度一般20m左右,最厚45m,隔水顶底板岩性一般为泥岩,呈泥-砂-泥结构,具层间氧化带砂岩型铀成矿条件。

含矿砂体主要为灰白色粗砂岩(较为松散),厚度适中,砂岩中常含炭化植物碎屑、黄铁矿、煤屑等还原物质。顶底板为泥岩隔水层,有利于铀的运移富集,成矿条件较为有利。

7 地球物理、化学特征

7.1 异常特征

通过对区内资料分析研究显示,中侏罗统克孜勒努尔组上段(J2k2)煤上异常主要有2层。异常沿托格尔敏背斜两翼在平面上总体呈蛇曲状展布,纵向上多呈层状、透镜状。沿地层倾向,北东、南西向远离背斜轴部,埋深逐渐增大。异常层位较稳定、厚度大,强度高、厚度不等、埋深位置深浅不一的特点,具层间氧化带砂岩型铀矿特征,是该区主要含铀层。γ异常分布范围广,强度大,具找矿潜力。

7.2 元素组合特征

铀矿化层中铀的伴生元素为钼(Mo)、硒(Se)、钒(V)、铜(Cu)及镍(Ni),分析结果显示,矿化层内铜(Cu)4.78×10-6~25.4×10-6,钼(Mo)0.21×10-6~5.67×10-6,钒(V)0.002%~0.011%,硒(Se)0.021×10-6~0.56×10-6。伴生元素未见异常,组合特征不明显,相关性不大。

7.3 含矿砂岩氧化还原特征

根据区内Fe2+/Fe3+比值对比分析,克孜勒努尔组砂岩层氧化环境中的Fe2+/Fe3+比值为0.08~0.85;氧化—还原环境岩石中的Fe2+/Fe3+比值为0.85~1.25;还原环境岩石中的Fe2+/Fe3+比值大于1.25。根据样品中Fe2+、Fe3+含量结果显示, Fe2+/Fe3+比值变化较大,但矿化主要形成于氧化-还原过渡带内,部分铀矿层(段)处于还原带内。

7.4 有机质特征

样品分析结果显示,泥岩、粉砂岩、细砂岩、粗砂岩有机质含量0.11%~1.78%,平均含量0.69%,铀含量0.0001%~0.0004%,平均含量0.0003%;砂砾岩有机质含量0.20%~0.70%,平均含量0.47%,铀含量0.0002%。通总体上有机质含量高的岩石,相对应的铀含量也较高,说明有机质含量与铀含量呈正相关关系。

7.5 硫含量特征

样品分析结果显示,泥岩、粉砂岩、细砂岩、粗砂岩硫含量0.01%~0.286%,平均含量0.135%,铀含量0.0001%~0.0559%,平均含量0.0070%;砂砾岩硫含量0.074%~0.085%,平均含量0.08%,铀含量0.0002%。总体上硫含量高的岩石相对应的铀含量也较高,硫含量与铀含量呈正相关关系,表明硫元素还原地下水中游离的铀元素作用明显,有利于铀矿化的形成。

8 铀矿化特征

成矿类型为层间氧化带砂岩型铀矿,2层铀矿化体产于中侏罗统克孜勒努尔组上段砂体中,沿吐格尔敏背斜两翼分布在煤层上部。铀矿化层长度近1km不等,宽度100余m,延伸300m以下,产状:走向为EW,倾角20°~50°,铀矿化平面上不连续性分布。纵向上多呈层状、透镜状,铀含量变化较大。矿体产状与地层产状一致。

9 成矿规律

9.1 控矿要素

(1)铀矿化受层位的控制。区内铀矿化赋存于侏罗系中统克孜勒努尔组上段煤上地层中,受层位控制。

(2)矿化受岩相控制。阳霞矿化受沉积岩相控制,赋存湖相、河流相地层中。

(3)矿化受岩性控制。区内矿化产于粉砂岩、粗砂岩、含砾粗砂岩中,含矿层顶底板接线明显,受岩性控制。

(4)受构造控制。铀矿化主要赋存于吐格尔敏背斜两翼地层中,矿化受背斜及断层控制。

9.2 成矿规律

9.2.1 围岩和夹石特征

(1)围岩特征。区内矿化层顶、底板岩性主要为灰绿色-灰黑色泥岩、碳质泥岩,块状构造,泥质胶结为主,顶底板围岩中一般不含铀、镭等成分。矿化层与围岩的界线明显,一般以层理面为界线。矿化层围岩蚀变有:褐铁矿化、碳酸盐化及高岭土化。

(2)夹石特征。矿化层内一般没有夹石,极个别地段有夹石,其与矿化层岩性相同,为矿化不均匀所导致。

9.2.2 矿化成因及找矿标志

(1)后生富集成矿作用。喜山运动使新生界发生褶皱且形成大量近NW向和NE向断裂,深部的石油天然气沿构造断裂上升,使砂岩还原为灰色,同时见有油浸砂岩,为砂岩提供了还原物质。地层中的铀元素在构造和地下水作用下发生活化并随地球化学条件的改变,在有利部位富集。本区地壳一直处于缓慢上升阶段,地下潜水面的下降,不断驱使铀元素被淋滤和向下迁移,这种作用的延续进行,导致后生矿床的形成。

(2)成矿条件。①铀源条件:区域中、新生代地层沉积物主要来自北部天山区。北部蚀源区的铀源通过后期构造作用由大气降水氧化淋滤转入地下水,补给进入盆地内含水层。铀源层主要有下元古界绿片岩,二叠统火山岩及凝灰岩和华力西期花岗岩体。其铀含量分别为5.0ppm、6.3ppm、5.8ppm,低于古铀丰度值5.1ppm、7.7ppm、7.3ppm,为中新生代地层的形成提供了大量的物源和铀源。②构造条件:矿体处于新构造运动形成的吐格尔敏背斜两翼,褶皱带是构造应力集中,小构造发育,背斜北翼的F1断层为有利的含氧含铀水的补给区。③地层和岩性条件:侏罗系克孜勒努尔组地层主要为一套河流-湖泊相沉积的碎屑岩,其岩性主要为孔隙度大,渗透率高、胶结松散的中-粗粒长石砂岩、砂砾岩,富含黏土矿物,对铀具有吸附作用,它们不但有利于铀的浸出、迁移,而且是铀赋存的良好场所。

矿化均赋存于灰绿色泥岩所夹持的灰白色粗砂岩、含砾砂岩层中。泥岩、砂岩互层的岩性组合,为含铀、含氧地下水形成层间氧化带提供了良好条件。

(3)找矿标志。吐格尔敏背斜轴部两翼,克孜勒努尔组上段地层,地表放射性异常发育部位,灰白色含砾粗砂岩、粗砂岩发育部位,背斜南翼油气发育层位。

10 结语

阳霞地区具备层间氧化带砂岩型铀成矿有利的构造、地层、水文条件,形成了铀矿体,有很好的成矿、找矿潜力。

参考文献

[1]孙圭,赵致和.中国北西部铀矿地质[M].核工业西北地质局,1998.

[2]张仁坪.新疆轮台县阳霞煤矿区地质勘查总结报告[R].新疆煤田地局一六一煤田地质勘探队,2009.

收稿日期:2018-08-04

作者简介:赵德才(1981-),男,宁夏彭阳人,宁夏回族自治区核工业地质勘查院工程师,研究方向:地质矿产。