0 引言

西北太平洋是世界上热带气旋活动最为活跃的海区,每年约1/3的热带气旋在西北太平洋洋面生成,其中达到热带风暴级及以上的被称为台风。我国是世界上受台风影响最严重的国家之一,每年约有7个台风登陆我国东南沿海地区。台风过境时会带来大风、暴雨,并引发风暴潮、泥石流等自然灾害,导致城市内涝、庄稼绝收、建筑物毁坏等灾害,致使学校停课、工厂停工,甚至局部地区断水、断电,对生产生活造成了巨大的危害,甚至造成深重的人员伤亡和财产损失。但是,台风也有利于缓解旱情,调节热量和水汽的不均衡分布,为我国东部季风区带来可观的降水。

1 资料与方法

1.1 资料来源

台风路径、强度来源于中国气象局热带气旋资料中心CMA最佳路径数据集(http://tcdata.typhoon.org.cn/)采集密度为每6小时一次(UTC 6:00,12:00,18:00,20:00),数据录入格式按时间(年、月、日、小时)、强度等级(1~6分别对应热带低压级[TD,10.8~17.1m/s]、热带风暴级[TS,17.2~24.4m/s]、强热带风暴级[STS,24.5~32.6m/s]、台风级[TY,32.7~41.4m/s]、强台风级[STY,41.5~50.9m/s]、超强台风级[SuperTY,≥51.0m/s])、经度(0.1°E)、纬度(0.1°N)、中心气压(hPa)、近中心最大风速(m/s)排列(如2017070112 1 170 1303 1000 15)。1998—2016年台风登陆数据来源于中国气象局热带气旋资料中心登陆热带气旋名录,台风登陆时间(月)根据中央气象台台风网(http://typhoon.nmc.cn/web.html)路径数据整理而得(时间为北京时间UTC+8),2017年台风登陆强度及时间来源于中央气象台台风网路径数据。

1.2 数据处理

在台风路径规律的研究中,仅选取中国气象局(CMA)认定达到TS及以上者(须得到CMA编号,否则即使达到TS亦不计入);在夏季台风的选取上,生成时间、位置以CMA起编为标准,对于在5月生成,活动时间持续到6月的台风不认定为夏季台风;对于生成于8月,活动时间延续至9月的认定为夏季台风。对于登陆中国的台风,仅录入登陆强度达到热带风暴级以上的、且有国际编号的台风;同一台风,如有多次登陆,仅将其在6—8月期间的登陆次数计入夏季台风登陆数据;同一台风登陆多个省份,则每个省份(直辖市、自治区、特别行政区)记录一次台风登陆(对于在某省(直辖市、自治区、特别行政区)登陆多次的台风,记录为1次台风登陆该省)。如遇部分数据出现明显错误(如台风名称、登陆等级错误),根据中央气象台台风网进行修正,对于空缺的数据,则不将这一数据及其相关信息计入总数。

2 台风活动规律

台风广义上指生成于西北太平洋(180度经线以西、赤道以北)洋面的热带气旋。台风生成的海域要求表层海水水温(SST)高于26.5℃,并要有一定的地转偏向力,因此多发源于北纬5°~20°之间的洋面。台风在生成后,受副热带高气压带引导气流影响,通常向西北或偏西方向移动,并在到达较高纬度后,受西风带影响,折向东北方向移动。台风通常会在暖海水和低垂直风切变的良好条件下迅速增强,而在进入较高纬度海域、或遭到强烈风切变时逐渐减弱,台风登陆后会因结构遭破坏、水汽供应断绝而迅速减弱消失。

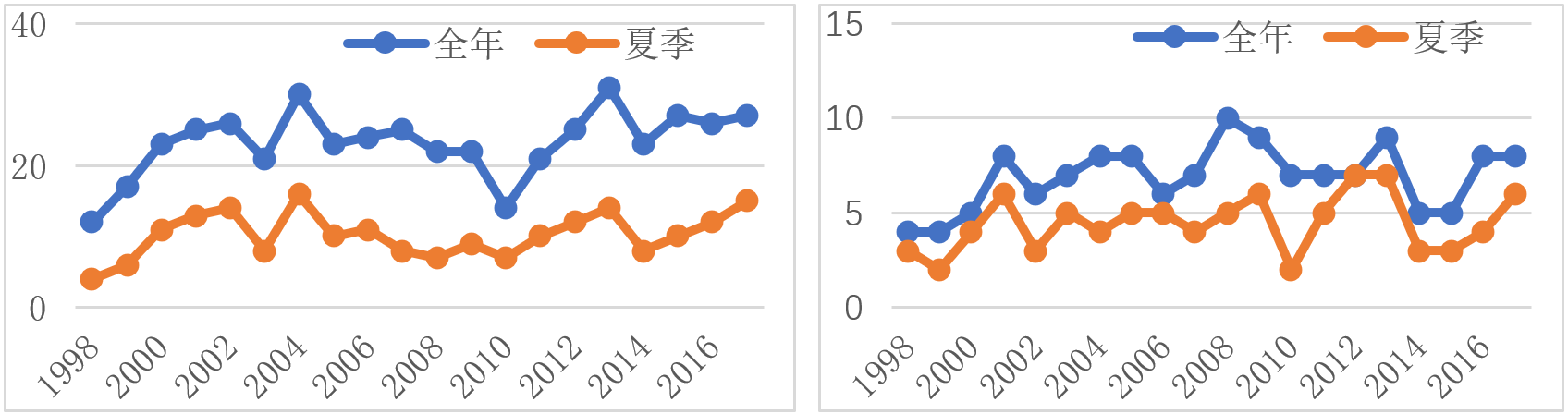

(a)生成数量对比 (b)登陆数量对比

图1 1998—2017年西北太平洋全年与夏季台风生成数量及登陆数量对比

经统计,1998—2017年西北太平洋洋面上共生成台风464个,其中在夏季生成的有205个,占全年的44.2%。夏季生成的台风中,2004年最多,为16个;1998年最少,为4个。

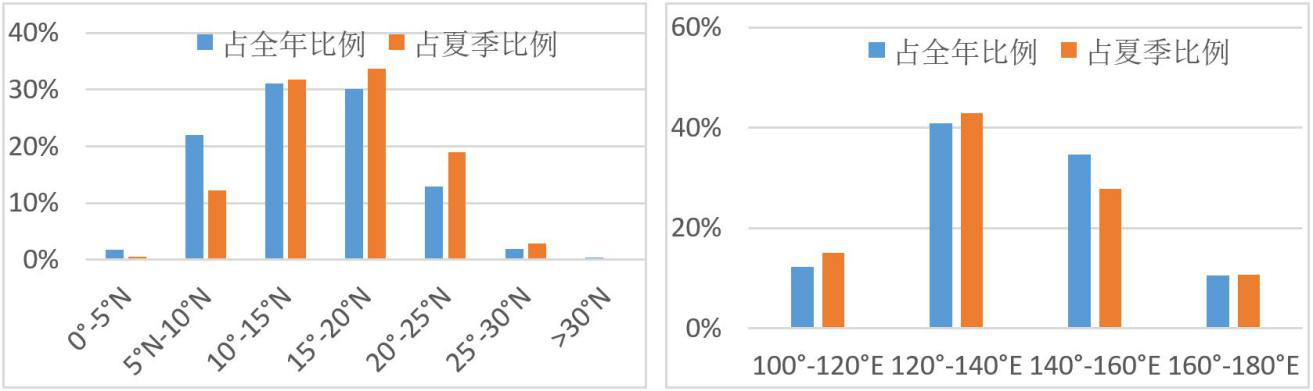

(a)生成纬度对比 (b)生成经度对比

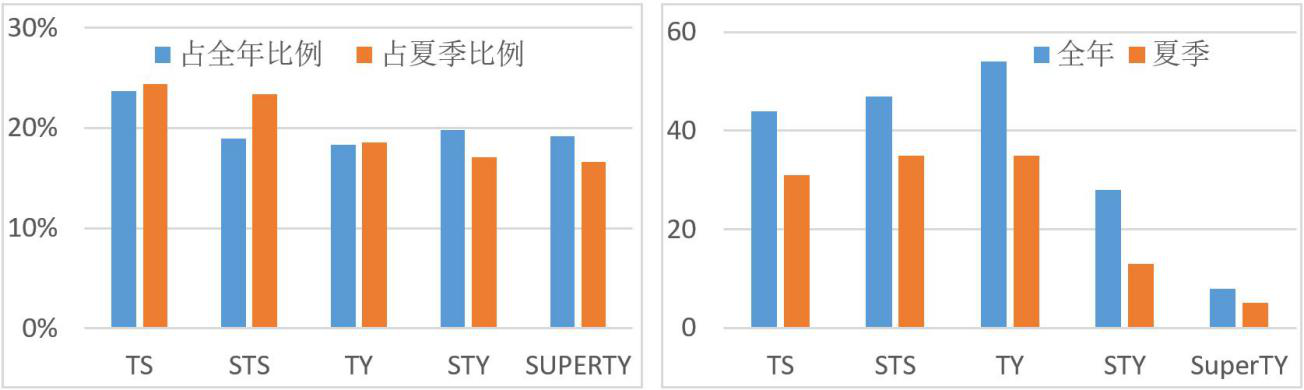

(c)巅峰强度对比 (d)登陆强度次数对比

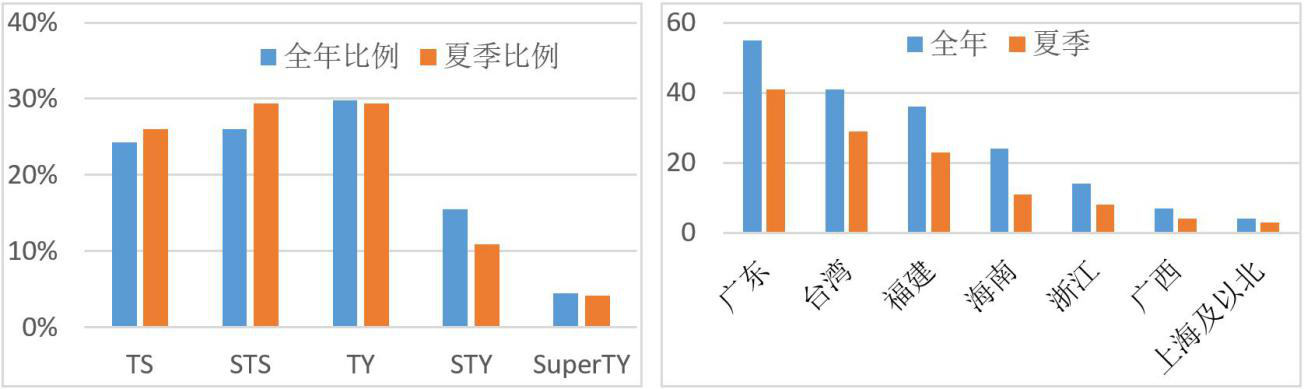

(e)登陆强度次数占比对比 (f)登陆省份对比

图2 1998—2017年西北太平洋台风各维度对比

2.1 生成位置

台风生成位置表征了台风形成环境的主要特征,生成位置与海表温度、水汽输送情况精密相关,对台风源地的研究能够较直观明显地看出夏季台风特征及其产生的原因。无论从夏季还是全年来看,生成区域经度在120°E~140°E之间都居最多,分别占42.93%和40.95%;夏季生成于15°N~20°N之间海域的台风最多,占总比33.66%;从全年来看,生成于10°N~15°N之间海域的台风最多,占总比31.03%。夏季生成于0°N至10°E之间的极低纬台风仅占全年同类台风的23.64%,而生成于20°N~30°E之间的相对高纬台风占全年同类台风比重高达65.22%。夏季生成于100°E~120°E之间的南海台风占全年相同类型的54.39%,而生成于140°E~160°E之间的远洋台风仅占同类的35.40%。因此可见,夏季台风生成区域较全年偏北偏西。

夏季,西北太平洋洋面的海温持续升高,并在8月达到最高点;尤其是靠近北回归线附近的海域,海水明显比其他季节温暖,有利于该海区台风生成。同时,由于我国东部地区受到副热带高气压带的控制,冷空气活动弱,近海海温迅速上升,有利于台风在近海生成并加强。

2.2 巅峰强度

巅峰强度是衡量台风强度的重要指标,也能在一定程度上表现台风破坏力的大小。对巅峰强度的分析和比较能够体现出夏季台风的特征和发展情况。

1998—2017年间,夏季台风平均巅峰风速为36.0m/s,而全年台风的平均巅峰风速为37.5m/s。夏季台风中,巅峰强度为热带风暴级和强热带风暴级的占总数的47.8%;热带风暴级(TS)、强热带风暴级(STS)、台风级(TY)的台风在夏季台风中所占比例均大于同类在全年台风中的占比,巅峰强度为强热带风暴级的在全年同类台风中的占比高达54.55%;而强台风级(STY)和超强台风级(SuperTY)则仅占全年的38%左右。全年台风巅峰位置平均值为129.4°E,20.4°N,夏季台风巅峰位置平均值为130.4°E,22.3°N。从而可以看出夏季台风总体呈现出巅峰强度略弱、巅峰位置纬度偏高的特征。

夏季台风生成位置较北较西,发展环境相对较差,发展时间相对较短,生成到登陆的时间偏短,因此巅峰强度偏弱。

2.3 登陆位置及强度

登陆位置与强度和我国防汛防灾工作直接相关,是研究的重中之重,良好的预报和防范工作可以显著减少台风灾害所带来的损失。

1998—2017年共有136个台风登陆我国,总计181次登陆,其中夏季有89个登陆台风,总计119次登陆。在夏季台风中,6月登陆的有14次,7月登陆的有54次,8月登陆的有51次;登陆时强度为超强台风级的有5次,强台风级的有13次,台风级的有35次;强热带风暴级的有35次,热带风暴级的有31次。可见,7、8月是台风登陆的鼎盛期,占全年比例高达58%,登陆强度与巅峰强度基本成正比,但维持强台风级以上登陆的台风比较少见。

我国夏季台风登陆省份以广东、台湾、福建三省份为主,这点与全年台风登陆趋势是一致的,且在夏季登陆这些省份的台风占全年比例均超过65%;而在我国纬度最低的海南省,夏季登陆的台风占全年比例仅45.8%,居各省份夏季所占比例最低,夏季登陆上海及以北省份的台风则占全年的75.0%。由此可见,夏季台风在登陆点上也相对偏北。

3 结论与展望

1998—2017年,西北太平洋夏季台风呈现出以下特征:

(1)夏季台风生成数占全年的44.2%,且逐年差异较大。夏季台风生成数和全年台风生成数呈现出正相关态势。

(2)夏季台风多生成于120°E~160°E,10°N-25°N的西北太平洋洋面上,较全年台风生成纬度偏北、偏西。

(3)夏季台风平均巅峰强度较全年水平略有偏低,与夏季台风生成源地有一定关联。

(4)夏季登陆我国的台风占到全年的65%以上,其中尤以7、8月最多。台风登陆强度为强台风级的相较全年比例较低,而热带风暴级、强热带风暴级的较全年偏高。可见,台风登陆强度与台风巅峰强度趋势相关联,夏季台风登陆强度略偏低。台风集中登陆于广东、福建、台湾三省,夏季可见少数登陆较高纬度地区(如江苏、山东)的台风。

总的来说,夏季台风虽然平均强度略偏弱,但其数量多,影响地区偏北、偏西,对以我国东部地区为代表的西北太平洋沿岸地区造成明显影响。希望通过本文的研究成果,使相关部门更加重视夏季台风防御工作,确保平稳度过汛期。

参考文献

[1]单璐璐,朱丹,宋若宁,等.西北太平洋台风路径变化趋势分析[J].现代农业科技,2017(19):228-230.

[2]黄昌兴,周国良,郑磊,等.登陆我国台风的时空分布特征及其影响[J].水文,2014,34(6):81-85.

[3]申茜,张世轩,赵俊虎,等.近海台风对中国东部夏季降水的贡献[J].物理学报,2013,62(18):521-530.

(上海市西南位育中学)