绿色能源的发展是我国今后开发新能源、利用新能源的发展方向,长期以来,风能发电、太阳能发电等等可再生能源一直难以并网运行,主要原因是风能、太阳能等方式发电存在间歇性和不确定性激发的谐波污染、电压闪变等安全隐患,其输出的电流和电压波动较大,可靠性较差。为了有效解决这个问题,各国技术人员经常长期的实践和探索,提出了柔性直流输电的方式,以便实现可再生能源并网发电。

柔性直流输电技术是采用基于可开断型电压源换流器和PWM技术进行直流输电。该技术较适用于可再生能源并网、分布式发电并网、孤岛送电、城市电网供电、异步交流电网互联等领域。随着国家电网以及超高压输电技术的迅猛发展,高压直流电缆是柔性直流输电的关键技术设备之一,研制开发高压直流电缆是电力电缆行业的一项重大课题。

1 柔性直流高压交联电缆中空间电荷的形成和消除机理

在高电性能的交联聚乙烯绝缘材料中,存在气孔、杂质等微型缺陷。这些微型缺陷会成为俘获电流子的“陷阱”,当长期施加直流电场时,载流子在定向迁移过程中被陷阱俘获后形成了空间电荷,继而导致局部电场的集中和畸变。此时,局部电场相当于外加电场的强度和空间电荷的强度相叠加。当局部电场强度大大超过电缆设计场强时,会迅速造成绝缘老化并击穿。特别是在极性反转过程中,局部电场往往急剧增加,绝缘击穿的概率直线上升。故消除空间电荷陷阱,避免绝缘中形成空间电荷是成功研制高压直流电缆的关键。

针对空间电荷的成因,采取以下方法抑制和消除空间电荷:

1.1 消除捕捉电荷的陷阱

采用超净化绝缘料,绝缘料在聚合过程中加入第三单体,有效抑制微孔和内应力生成。

1.2 绝缘热处理技术

超净绝缘材料加入第三单体,并不能够彻底消除电荷陷阱,在绝缘生产过程中,还会有微量的交联反应副产物生成,其主要成分甲烷、枯基醇、水等在绝缘中逐渐形成微孔。为了进一步消除交联副产物,必须对绝缘进行热处理。文献[2]对XLPE的热处理进行了大量实验,并得出结论:预先在真空中加热和脱气过的电缆,没有空间电荷产生。

1.3 消除电荷发射源

消除电荷的发射源的有效方法就是确保绝缘和半导电屏蔽层之间的界面光滑,避免界面出现突起而出现的尖端放电。在实际生产过程中,通常采用如下两个方案来确保屏蔽层和绝缘层截面光滑:一是采用超光滑半导电屏蔽料作为HVDC电缆的导体屏蔽层和绝缘屏蔽层;二是对原有挤出机机头模具进行改进,重新设计挤出模具,模具表面进行4小时氮化处理,并进行高精度剖光,光洁度应达到0.05及以下,确保胶料流通顺畅,保证绝缘层和屏蔽层界面绝对光滑。

2 绝缘结构设计

2.1 直流电场强度分布特性

在交流电场下,电缆绝缘中电场强度与绝缘的介电常数成反比。对于单一绝缘介质的电缆,当电压和电缆结构参数一定时,场强分布仅仅受绝缘半径的影响,电缆的电场强度沿电缆径向减小,最大场强出现在导体屏蔽处。当在直流场强下,交联聚乙烯绝缘内部的电场强度分布与其绝缘电阻成正比,绝缘电阻越大的地方电场强度越大。因此,直流场强下,电场强度不仅仅和电压、结构参数有关,还和温度分布有关。直流电缆在运行时导体温度很高,绝缘表面温度相对很低,电场强度分布是导体处较低,绝缘屏蔽处较高,和交流电场的分布恰恰相反。基于直流电场分布的特殊性,绝缘屏蔽处为高场强,绝缘屏蔽又处于绝缘外部,极易受到损伤,导致电缆绝缘击穿。基于此,选择从工艺上采取措施确保电缆的安全性能。

2.2 合理设计电缆绝缘厚度,控制绝缘屏蔽处电场强度

绝缘厚度的设计不仅要考虑额定电压,还要考虑温度和绝缘电阻因素。交流电缆绝缘场强和直流电缆绝缘场强分布分别按如下公式计算:

交流电缆绝缘内部场强分布公式:

E=U/[rln(R/r)]

式中,E为场强;U为电压值;R为绝缘外半径;r为绝缘内半径。

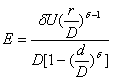

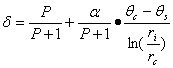

直流电缆绝缘内部场强分布不仅与绝缘结构有关,还与绝缘的绝缘电阻成正比分布,绝缘场强分布按如下公式:

式中,U为额定直流电压;r为绝缘任意点处半径;D为绝缘外径;d为绝缘内径。

式中,P为绝缘电阻的电场系数;α为绝缘电阻的温度系数;θc为导体温度;θs为绝缘外表面温度;ri为绝缘半径;rc为导体半径。

直流电缆系统包括电缆接头和电缆终端的绝缘材料,一般的绝缘材料的介电强度均在30kV/mm以上,通过绝缘厚度设计将平均场强和绝缘屏蔽处的场强控制在20kV/mm以下,直流电缆系统就安全可靠了。

2.3 绝缘厚度的计算

绝缘厚度按下式计算:

t=VDCK1K2K3/EDC

式中,t为由直流电压决定的绝缘厚度,mm;VDC为电缆承受的直流电压,kV;EDC为直流电压击穿强度,一般取80kV/mm;K1为老化系数,K1按下式计算:

式中,t0为使用寿命,按40年计算,即350400h;t为短时耐压时间,取1h;n为寿命指数,取12。

代入上式,计算出K1=2.89;K2为温度系数,取1.25;K3为安全系数,取1.1。

不同电压等级电缆绝缘厚度见表1。

表1

| 额定电压/kV | 绝缘计算最小厚度/mm | 绝缘计算厚度/mm | 确定绝缘标称厚度/mm |

| ±80 | 3.97 | 4.2 | 4.5 |

| ±100 | 4.97 | 5.2 | 5.5 |

| ±150 | 7.45 | 7.8 | 9.0 |

| ±200 | 9.93 | 10.5 | 12.0 |

| ±250 | 12.42 | 13.1 | 14.0 |

| ±320 | 15.90 | 16.7 | 18.0 |

根据直流场强分布公式核算导体屏蔽和绝缘屏蔽处的电场强度,见表2。

表2

| 额定电压及规格 | 标称厚度mm | 空载时kV/mm | 满负荷运行时kV/mm | ||

| 导体屏蔽处场强 | 绝缘屏蔽处场强 | 导体屏蔽处场强 | 绝缘屏蔽处场强 | ||

| ±80kV(1×150mm2) | 4.5 | 12.99 | 8.81 | 17.36 | 18.26 |

| ±100kV(1×150mm2) | 5.5 | 14.67 | 9.29 | 17.75 | 18.69 |

| ±150kV(1×150mm2) | 9.0 | 17.04 | 8.74 | 16.22 | 17.23 |

| ±200kV(1×800mm2) | 12.0 | 18.10 | 9.77 | 16.57 | 16.78 |

| ±250kV(1×800mm2) | 14.0 | 20.68 | 10.37 | 17.76 | 17.97 |

| ±320kV(1×800mm2) | 18.0 | 21.32 | 11.00 | 17.68 | 17.90 |

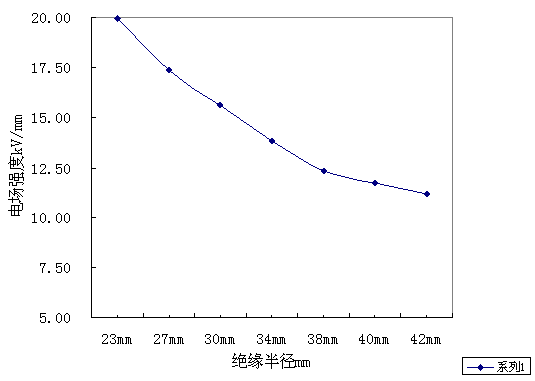

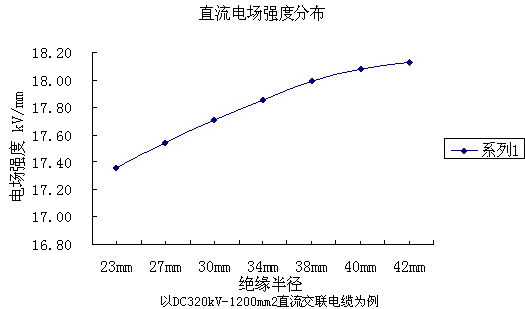

直流高压交联电缆空载时绝缘层中的电场分布如图1所示。直流高压交联电缆满负荷运行时绝缘层中的电场分布如图2所示。

图1 空载时场强分布图

图2 满负荷运行时电场强度分布图

3 关键技术

3.1 绝缘杂质控制技术

绝缘内的杂质是空间电荷的发射源,如何控制绝缘杂质是非常关键的技术,研制过程采用以下两项技术来控制绝缘杂质:

3.1.1 自动除杂技术

加装自动除杂装置,利用光电原理对绝缘料内部的杂质进行智能监控,一旦有杂质超标,立刻被分流到输料管外部,自重力下料斗内超净绝缘料杂质可以控制在50μm以下。

3.1.2 杂质过滤技术

如果过滤级别达到50μm,采用双层400目的超细高效过滤网。为了保证400目超细高效过滤网的安全可靠,在过滤系统中加装特殊制作的加强过滤网,避免超细高效过滤网使用过程中被破坏,可有效过滤超细预交联物和焦烧物。

3.2 交联副产物排除技术

交联聚乙烯绝缘在交联反应过程中,会产生诸多交联副产物,若不有效地将其排除,这些交联副产物将会以微孔的形式残留在绝缘内部。这些微孔在直流电场的作用下将捕获游离电荷,形成空间电荷,故消除交联副产物,不断缩小绝缘微孔是技术的关键。

为了有效排除交联副产物,对研制完成后的高压直流电缆推入可循环真空烘房,让电缆的绝缘在负气压下进行为期15~20天的脱气热处理,烘房温度应控制在71℃~82℃范围内。

4 结语

(1)高压直流交联电缆是柔性直流输电的关键设备之一,研制开发直流高压交联电缆具有重要意义。

(2)直流高压交联电缆的关键技术是如何消除绝缘中的空间电荷,生产过程中采用抽真空热处理的手段是解决这一难题的有效途径。

(3)直流电场下绝缘中的电场强度分布与在交流电场下是完全不同的,在绝缘设计中不仅要考虑导体屏蔽处的场强限值,还需考虑绝缘屏蔽处的场强限值。

参考文献

[1]曲文波,朱永华,徐晓峰,等.直流电缆及其在柔性直流输电系统中的应用[C].2009年全国电力电缆新技术研讨会资料汇编,2009.

[2]张乒.直流电缆绝缘设计[J].高电压技术,2004,(8).

[3]王新生,屠德民,刘国福,等.直流电场和热处理对XLPE电缆中空间电荷的影响[J].电线电缆,1997,(2).

收稿日期:2018-01-13

作者简介:高振军(1983-),男,安徽涡阳人,浙江万马股份有限公司中级工程师,研究方向:高压电缆设计及传输技术。