近年来,矩形顶管法在城市轨道交通过街通道设计施工中应用较多,但多以6.9m×4.9m的矩形顶管尺寸为主。随着城市的迅速发展,对于长距离、大客流的地铁过街通道,6.9m×4.9m常规断面尺寸已经难以满足建筑功能需求。

1 工程概况

武汉地铁8号线竹叶山站过街通道北端接入竹叶山田田广场地下空间结构,南端位于美凯龙商场前广场,设置两个出地面的T型口,并预留与美凯龙商场对接条件,整个通道下穿发展大道总长约78.5m。发展大道现状地面交通为双向6车道加2个辅道,现状交通繁忙。道路下方分布有4.6m×2m砼排水箱涵,∅800/∅1000mm砼给水管、∅500mm中压天然气管、电力电信等管线,改迁难度非常大。地铁过街通道位于二环线高架桥下方,桥下净空较小,明挖顺作法实施难度非常大。根据客流测算,该出入口通道宽度不应<8m。经过多次专家咨询会,最终本地铁过街通道采用9.8×5.5m大断面矩形顶管进行设计施工。在道路红线两侧设置工作井,穿越道路段采用顶管顶进施工,长51m,顶管纵坡为0.2%。过街通道总平面布置图如图1所示。

图1 过街通道总平面布置图

2 工程地质及水文地质条件

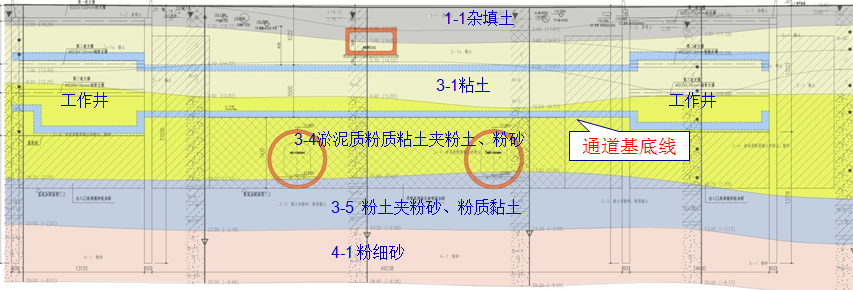

根据地勘报告描述,场地地面高程一般在20.20m左右,场地平坦,场区上方为二环线高架桥。场地地貌单元属河流堆积平原,相当于长江Ⅰ级阶地。通道施工范围内地层从上到下主要为1-1杂填土、3-1黏土、3-4淤泥质粉质黏土夹粉土、粉砂、3-5粉土夹粉砂、粉质黏土、4-1粉细砂。其中,顶管穿越段主要地层主要为3-1黏土、3-4淤泥质粉质黏土夹粉土、粉砂,顶管下部岩土层为3-4淤泥质粉质黏土夹粉土、粉砂,该地层承载力特征值仅75kPa,属于软弱土层。地质纵断面图如图2所示。

拟建工程场地地下水主要为上层滞水、承压水及基岩裂隙水。承压水主要赋存于粉土、砂土层(地层编号为3-5及4层)中,主要接受侧向地下水的补给及向侧向排泄,与长江水水力联系密切,呈互补关系,地下水位季节性变化规律明显,水量较为丰富。勘察期间实测场地内承压水位埋深为4.80m,承压水对工程施工影响较大。

图2 过街通道地质纵断面图

3 顶管通道设计

3.1 工作井设计

本次采用的顶管机尺寸为6.075m×9.82m×5.52m(长×宽×高),综合考虑周边场地布置,将顶管始发工作井布置在红星美凯龙广场一侧,尺寸为13.5m×11.5m(长×宽),吊装孔尺寸为10.3m×11.0m(长×宽),工作井底部下沉1.15m,可满足大断面顶管设备吊装始发要求。顶管接收井布置在竹叶山田田广场一侧,尺寸为10.5m×11.5m(长×宽),吊装孔尺寸为8.6m×11.0m(长×宽),工作井底部下沉1.15m,可满足大断面顶管设备整体接收要求。

始发井及接收井基坑开挖深度约13.5m。基坑围护结构采用1000@1200mm钻孔灌注桩,桩后采用ø850@600三轴水泥搅拌桩止水帷幕进行止水。围护结构的水平受力体系采用三道内支撑:第一道为砼支撑,第二、三道为钢支撑,对于坑底软弱土层采用∅850@600三轴搅拌桩满堂加固。

3.2 顶管管片设计

本顶管通道上方最大覆土厚度6.2m,根据结构计算,管节设计壁厚650mm,施工完成的顶管通道内净空为8.5m×4.2m(宽×高),可以满足建筑使用功能要求。管节采用工厂预制钢筋混凝土管片,强度等级为C50,抗渗等级P12,防水混凝土土胶凝材料的总用量不少于320kg/m3,每节管片宽度1.5m,整体预制吊装。为了管片顶进过程中减摩注浆及顶进施工完毕后置换双液浆需要,每个管节内设置12只2寸束节注浆管。由于顶管管片吊装及拼装止退需要,每环管片外侧预埋8个ø120,壁厚8mm钢管作为吊装孔。同时考虑到顶管底部为软弱土层,为防止后期不均匀沉降,管节底部预留4个ø50二次注浆孔。

3.3 顶管防水设计

管片接口采用F型承插式,接缝防水装置采用锯齿型止水圈和双组分聚硫密封膏嵌缝。弹性密封止水圈采用氯丁橡胶或氯丁橡胶与水膨胀橡胶复合体,并以粘结剂粘贴于管片基面上。管片与管片之间采用中等硬度的木质材料-胶合板作为衬垫,板接头处以企口方式相接。管片下部的嵌缝槽采用聚硫密封胶嵌填;管片与钢套环间形成的嵌缝槽采用聚氨脂密封胶嵌注。在钢套环上的两圆筋之间嵌入挤出型SM胶,构成一个封闭圆环。

3.4 顶管土体加固设计

顶管始发井、接收井及靠背土体均采用850@600mm三轴搅拌桩进行加固,宽度均为6m,加固深度为顶管顶上3m至顶管底板下7.5m,加固原则应穿透3-4淤泥质粉质黏土。顶管通道部分因位于高架桥面下,受桥面净高及管线影响,考虑采用800@600高压旋喷桩加固,加固深度为至顶管底板下7.5m,加固原则应穿透3-4淤泥质粉质黏土,保证顶管施工后基底承载力满足要求,减少远期10号线盾构隧道下穿时的变形影响。加固后的土体28d无侧限抗压强度应≥0.8MPa,渗透系数应<1×10-7cm/s。

3.5 顶管始发和接收设计

本顶管通道位于长江Ⅰ级阶地,承压水头高,尤其在汛期承压水与长江水位紧密联系。为有效保证顶管始发和接收时的破除洞门的安全性,主要采取如下措施:

(1)始发井及接收井洞门预埋L型环板,设置一道橡胶止水帘布。

(2)始发井和接收井外侧土体采用850@600mm三轴搅拌桩加固,保证破除围护桩时掌子面土体稳定性。

(3)始发井和接收井外侧各布置5口降水井,其中1口作为备用观察井,破除洞门前将承压水头降至顶管底部以下1.5m,保证始发和接收不发生渗水流砂。

3.6 拟穿越建构筑物保护设计

本顶管通道拟采用一台土压平衡顶管机施工,沿线需侧穿二环线高架桥墩,距桥墩水平距离最近处为5m。需下穿发展大道下方的既有管线,尤其是4.6m×2m砼排水箱涵,最近距离仅为0.7m。针对上述建构筑物的保护措施设计主要如下:

(1)针对二环线高架桥墩采用800@600高压旋喷桩对桥桩周边土体进行加固,起到隔离保护作用。

(2)施工前沿桥墩及管线布设变形监测网络,及时进行监测和信息反馈,根据实测的资料调整顶管施工参数,严格控制变形量。

(3)施工中严格控制土仓平衡压力,严格控制同步注浆量和浆液质量,浆液均匀合理地“及时、足量”压注,确保浆液的配比符合控制沉降标准。对压入位置、压入量、压力值作详细记录,并根据地层变形监测信息及时调整,在确保压浆工序施工质量的前提下,方可进行下一管节的推进施工。

(4)施工中严格控制推进速度,达到均衡施工的要求,减少对周围土体的扰动,避免在施工过程中有发生长时间耽搁。正常推进时速度应控制在2~3cm/min。

4 结语

综上所述,该顶管通道2017年9月30日从始发工作井始发,到11月5日从接收井顺利接收,前后持续时间约1个月,比常规的明挖施工工法节省了5个月时间。采用顶管法施工避免对既有道路进行交通疏解和管线改迁,避免了基坑开挖时的强降水,降低了施工过程中的不良社会影响。通过精细化设计和施工,顶管实施过程中排水箱涵沉降监测最大值为5mm,地表沉降监测最大值为10mm,在高承压水、软弱土中采用顶管施工具有较高的安全性和可靠性。9.8m×5.5m大断面矩形顶管法的设计方案既可在各城市地铁过街通道中大范围推广应用,也可运用在排水箱涵、市政过街通道及两车道地下通道等多个领域。

参考文献

[1]李芳莉.城市地下通道环境艺术设计[D].武汉:华中科技大学,2006.

[2]冯华琦.地铁过街隧道施工中的支护措施[J].铁道建筑,2003,(9).

[3]张旭.地铁车站地下过街通道布置形式研究[J].城市轨道交通研究,2018,(6).

[4]郭旷,罗时春,金姣萍.地铁站点兼顾行人过街功能设计的方法[J].中国标准化,2017,(4).

[5]吴圣贤.某地铁过街通道大断面矩形顶管工程设计[J].现代隧道技术,2012,(3).

收稿日期:2018-07-03

作者简介:陈飞(1988-),男,湖南郴州人,长江勘测规划设计研究有限责任公司工程师,硕士,研究方向:工程设计。