1 引言

《专利审查指南》在关于判断要求保护的发明是否具有创造性时,指出了现有技术中存在技术启示的一种情况,即所述区别特征为公知常识。例如,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。在专利审查实践中,公知常识经常被引入到创造性的评判中,但是《中华人民共和国专利法》以及《专利法实施细则》却并没有对公知常识进行明确的定义,仅仅在《专利审查指南》的部分章节对公知常识的载体作了相关说明。有关公知常识的规定表述简单,这导致了公知常识的内涵或者外延不清晰,也造成了在创造性评判过程中公知常识滥用情况的频频出现,甚至会导致审查结论的错误。因此,客观的认定公知常识和正确的使用公知常识在审查过程中的作用至关重要。

2 公知常识在创造性判断中的认定与使用

在创造性评判过程中存在这样一种情况,审查员将发明专利申请与对比文件的区别技术特征认定为公知常识,从而否定发明专利的创造性。可见,如果在审查过程中认定公知常识不够客观、举证不足、说理不充分,将会导致通知书和驳回决定中产生滥用公知常识的问题。而对所引用公知常识事实既不举证,又不进行必要的充分说理,将区别特征简单地认定为公知常识也会造成审查结果不准确甚至不正确,有悖于专利法“客观公正”的立法宗旨。下文通过一个具体的审查案例,对公知常识在创造性的评判中该如何认定和使用进行分析。

2.1 相关案情

权利要求1.一种用于压力贴标容器的设备,所述设备包括:a) 施用装置,所述施用装置包括压力标签施用辊和剥离刀,其中(i)所述剥离刀包括前表面和后表面以及介于所述前表面和后表面之间的刀刃,所述刀刃通过由所述前表面和后表面相交而形成并且能够在幅材处于张力下时从压力标签的压力标签幅材上剥离所述压力标签,所述前表面和所述后表面形成角度θ,所述角度θ为约10°至约40°;并且(ii)所述压力标签施用辊与所述剥离刀并置,并且所述压力标签施用辊能够将被所述刀刃剥离的压力标签施用到待贴标的容器的表面。

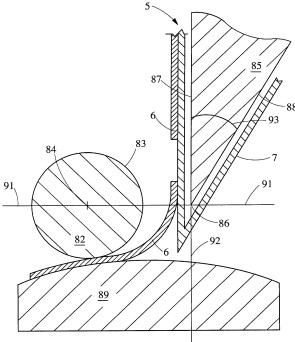

图1

根据该专利申请说明书的记载,参见图1,剥离刀包括前表面87和后表面88。刀刃86介于前表面87和后表面88之间,前表面87和后表面88形成角度θ。压力转印标签5在刀刃86周围的突然挠曲使压力标签幅材7从压力标签6上剥掉,从而暴露出压力标签6的粘合剂涂覆侧。压力标签6的粘合剂涂覆侧最终粘附在容器的表面上。压力标签施用辊82与压力标签6的非粘合剂侧相接触。在一个实施方案中,角度θ包括约15°至约45°,或约20°至约40°,或约25°至约35°,或它们组合的角度。

本申请的发明构思在于压力转印标签在刀刃的周围的突然挠曲,使得压力标签幅材从压力标签上剥掉,从而暴露出压力标签的粘合剂涂覆侧。

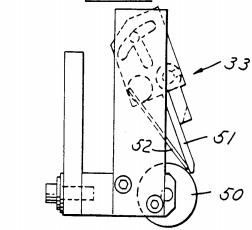

审查员检索到的对比文件1公开了一种用于压力贴标容器的设备,参见图2,设备包括:a)剥离装置33,所述剥离装置包括施用于压力标签的导辊50和剥离刀51,导辊50 和剥离刀51并置;待贴标的容器C 被传送到剥离装置33,压力标签幅材W 携带标签经过剥离装置33时,剥离刀51将压力标签剥离,板簧52提供摩擦力使剥离的标签朝向导辊50弯曲,所述导辊50能够将被所述刀刃剥离的压力标签施用到待贴标的容器C表面。在此基础上,审查员认为剥离刀包括前表面和后表面,前表面和后表面形成的角度为锐角,以及在考虑到刀刃的锋利程度以及方便剥标的情况下,使前表面和后表面形成为约10°至约40°的角,是本领域的常规设计。

图2

2.2 争议焦点

申请人认为对比文件1显示了具有扁平刀片的剥离刀51,该扁平刀片具有两个平行的表面,不存在被形成的角度,更不用说为10°至40°的角度了。在对比文件1中与剥离刀形成角度的唯一部件是板簧52,然而该板簧52是独立于剥离刀51的分开部件,其不能被错误地看做是剥离刀51的部分。而本申请提供的剥离刀85包括形成在前表面87和后表面88之间的刀刃86,前表面87和后表面88是剥离刀85的整体部分并且形成在约10°至约40°之间的角度。使得压力转印标签在刀刃的周围的突然挠曲从而使压力标签易于从压力标签幅材上剥掉。现有技术中也没有任何证据表明具有前表面和后表面的并且在这两个表面之间形成10°至40°之间的角度的剥离刀是本领域中所熟知的。

2.3 公知常识的认定

对于本案,本申请权利要求1与对比文件1相比,主要区别在于:所述剥离刀包括前表面和后表面以及介于所述前表面和后表面之间的刀刃,剥离刀前表面和后表面形成角度θ,所述角度θ为约10°至约40°。

由于对比文件1仅仅公开的是剥离刀51将压力标签剥离,板簧52提供摩擦力使剥离的标签朝向导辊50弯曲。实际上该板簧并不是剥离刀51的一部分,该板簧52也没有构成剥离刀的前表面。虽然本领域公知,在剥离类似的不干胶等粘合的复合标签材料时,挠曲作用易于使得标签从基底剥离。但由于,对比文件1公开的是一种剥离刀与板簧的组合结构,板簧52是独立于剥离刀51的分开部件,并不是是剥离刀51的部分,也不是仅仅依靠单独的剥离刀结构使得压力标签从压力标签上幅材剥掉,因此,不能直接以剥离刀包括前表面和后表面,前表面和后表面形成的角度为约10°至约40°的锐角是本领域的常规设计进而简单地否定发明的创造性。

审查员应进一步查找证据,确定现有技术中是否给出了具有前表面和后表面的并且在这两个表面之间形成10°至40°之间的角度的剥离刀的技术启示,或者是否存在这样的公知技术知识或公知技术手段,即,应当查找相应的公知常识性证据或对比文件证据。

2.4 公知常识的举证

《专利审查指南》第二部分第八章第4.10.2.2节对“审查意见通知书正文”规定:审查员在审查意见通知书中引用的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。从上述审查指南的相关规定可以看出,公知常识既可以通过说理的方式予以证明,也可以通过提供书面证据予以证明,如披露了该公知常识的技术词典、技术手册或教科书等书面证据。《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第六十八条进一步指出:“审查员使用所属技术领域的公知常识提出审查意见时,如果申请人未对此提出异议,则无需举证,对于众所周知的事实、自然规律及定理、根据法律规定或已知事实和日常生活经验法则能推定出的另一事实,无需举证”。对于本领域技术人员广泛而普遍认可、众所周知的公知常识,审查员在审查意见中进行充分说理即可;但是,对于那些将涉及发明构思的关键技术手段认定为公知常识时,审查员必须举证,无论其存在于独立权利要求中还是从属权利要求中;如果可以被合理质疑或者有相反证据足以推翻该事实的,主张该事实时,审查员也需举证。

经审查员补充检索,本领域工具书《不干胶标签印刷技术问题》(傅强编著,印刷工业出版社,2000年5月第1版,第151-155页)对不干胶标签自动贴标工艺和设备进行了介绍,该书中明确记载了:剥离板一端有一角度(一般小于30°),目的是使底纸在经过剥离板改变方向时,标签便于出标,脱离底纸,实现同贴标物体接触(第152页第3段);从图7-2、7-3、7-5中也可以明确看出,剥离刀刀刃通过由前表面和后表面相交而形成。因此,剥离压力标签时,设计剥离刀包括形成在前表面和后表面之间的刀刃,且前表面和后表面形成的锐角,能够使得标签幅材从基底上分离,实现同贴标物体接触,确实是本领域为解决压力标签分离的技术问题的公知常识。而具体将前表面和后表面形成角度θ设置为约10°至约40°,以更有效地快速有效分离标签和幅材,是通过常规实验手段进行有限的实验容易确定的。

3 创造性评判中公知常识使用的思考

3.1 正确认定发明构思

对发明创造性进行审查时,正确认定申请事实,确定发明构思是法律适用的基础。正确的事实认定有利于客观准确地形成审查结论。只有准确的确定发明能够解决的技术问题、发明采用的关键技术手段,才能从整体上正确理解发明和把握发明构思,确定发明争议焦点。

3.2 正确认定公知常识

当确定与发明解决的技术问题密切相关的技术手段是否为公知常识时,不能仅关注技术手段本身,还要充分考虑发明解决的技术问题,始终将技术问题和技术手段作为一个不可分割的整体看待,正确认定和使用公知常识。审查员应保证公知常识事实认定的客观、准确,应当先有证据再下其是公知常识的结论,而不能主观地、随意地将区别特征认定为公知常识,而心中却完全不知道其是否为公知常识。

3.3 主动举证说理充分

众所周知的事实应当具有确定性,应当是确证无疑的事实,确实存在教科书或者工具书等公知常识证据的,应优先提供书面证据。尤其是,将涉及发明构思的关键技术手段认定为公知常识时,应提供书面证据。而对于那些所属技术领域的技术人员所广泛知晓的现有技术中的常识,审查员在审查意见中进行充分说理即可,但应注意加强说理的充分性和逻辑性。

4 结语

公知常识的正确认定和准确使用不仅关乎审查结论的准确性,更关乎专利法“客观公正”的立法宗旨。牢固树立证据意识、以证据为支撑形成审查结论,是公知常识使用的关键环节。对于审查实践中公知常识的认定和使用,应站位本领域技术人员,把握发明构思,正确认定发明事实,准确认定现有技术特别是公知常识事实,培养证据优先、充分说理的良好习惯,客观判断发明对现有技术的贡献,不仅有助于提高专利审批的质量,同时也不会损害申请人的利益。

参考文献

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京:知识产权出版社,2010.

[2]李宁馨.浅析专利审查中的公知常识[J].中国发明与专利,2014,(11).

(作者系国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心助理研究员)